CHAPITRE XI

LES PHASES DE LA VIE DES LACS

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les causes qui ont présidé à

l’origine des lacs; nous avons essayé, sans toujours y parvenir, de résoudre le

problème de leur naissance. Il nous reste à examiner les différentes phases de

leur existence; après avoir cherché comment ils viennent au monde, notre tâche à

présent est de voir comment ils vivent et comment ils meurent.

Les lacs ne sont en effet, si l’on peut s'exprimer ainsi, qu’une expression

topographique temporaire; ils constituent, dans le profil en long d’un cours d’eau,

un accident qui, à peine formé, tend à disparaître. Dès que les forces auxquelles

ils doivent leur naissance ont cessé de travailler, d’autres forces s’acharnent sans

relâche à leur destruction. L'histoire de la vie des lacs n’est donc, à quelques

exceptions près, autre chose que l’histoire de leur mort.

J’étudierai en premier lieu les différentes manières dont les lacs disparaissent;

puis j ’essaierai de reconstituer l’histoire des principaux lacs du territoire français,

depuis leur formation jusqu’à l’époque présente; enfin je dirai quelques mots des

anciens lacs, aujourd’hui disparus.

X. — Principaux modes de disparition des bassins lacustres.

Les lacs peuvent disparaître de diverses manières, parmi lesquelles celles que

nous allons étudier semblent être les plus importantes.

1° D E S A V A L A N C H E S 1 TO M B E N T D A N S L E S LA C S

Ce phénomène est particulier aux lacs de montagne, qui sont en général

entourés de pentes escarpées. 11 se produit surtout dans les lacs pyrénéens et a été

\ Le m o t a valanche d é signe ic i, n o n s eu lem e n t le s m a sse s de n e ig e e t d e g la c e , m a is en co r e le s

m a té r ia u x d e tou te e sp è c e qui so n t en tr a în é s su r le s p en te s des mon ta gn e s. Il e s t pris ic i dans son sen s

le p lu s gén é r a l.

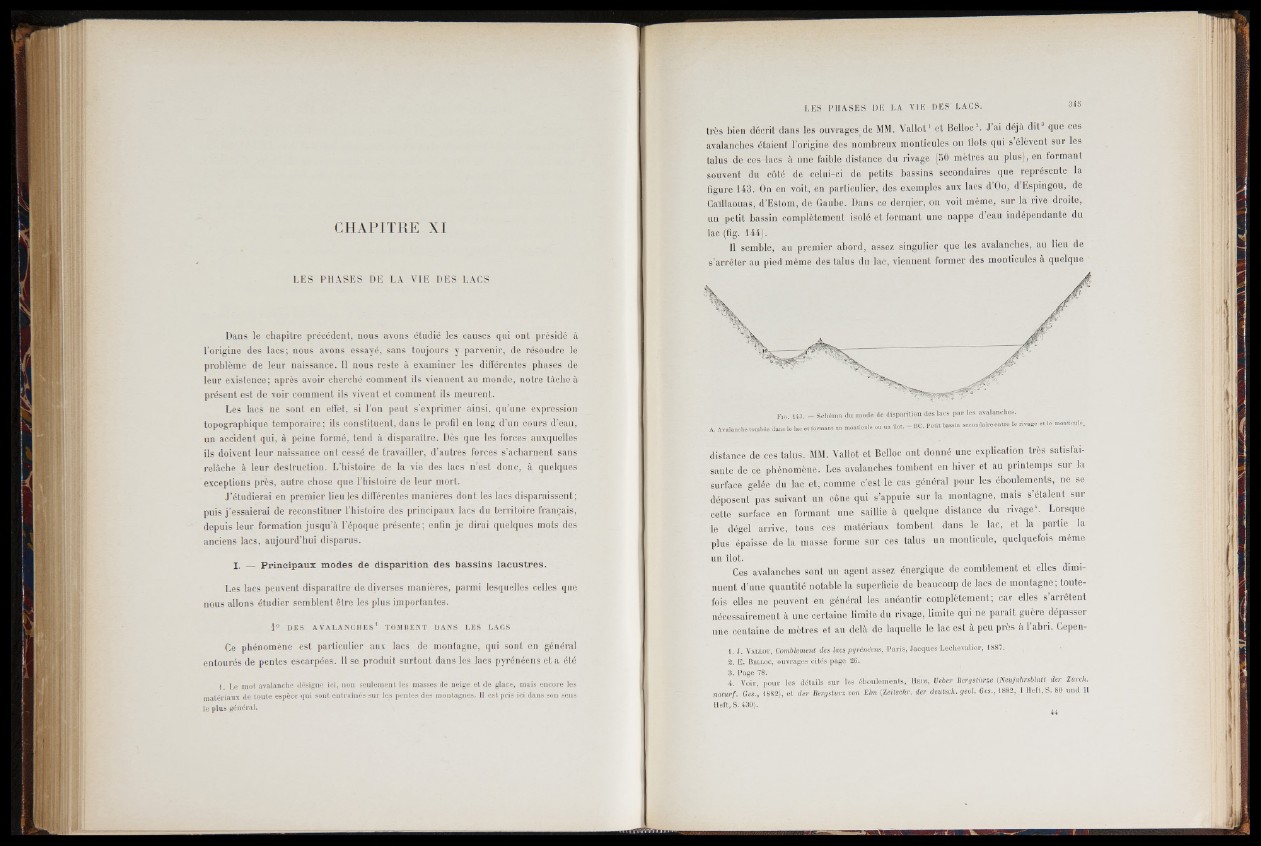

très bien décrit dans les ouvrages_de MM. Vallot1 et Belloc-. J ai déjà dit3 que ces

avalanches étaient l’origine des nombreux monticules ou îlots qui s élèvent sur les

talus de ces lacs à une faible distance du rivage (50 mètres au plus), en formant

souvent du côté de celui-ci de petits bassins secondaires que représente la

figure 143. On en voit, en particulier, des exemples aux lacs dOo, dEspingou, de

Gaïllaouas, d’Estom, de Gaube. Dans ce derqier, on voit même, sur la rive droite,

un petit bassin complètement isolé et formant une nappe d’eau indépendante du

lac (fig. 144).

Il semble, au premier abord, assez singulier que les avalanches, au lieu de

s’arrêter au pied même des talus du lac, viennent former des monticules à quelque

Fig. 143. — Schéma d u mode de d isp a ritio n des lac s p a r les avalanches.

A, A valanche tombée dans le la c e t formant u n •monticule on n» îlot. - BC, P e tit b assin secondaire e n tre le rivage e t le monticjlle.

distance de ces talus. MM. Vallot et Belloc ont donné une explication très satisfaisante

de ce phénomène. Les avalanches tombent en hiver et au printemps sur la

surface gelée du lac et, comme c’est le cas général pour les éboulements, ne se

déposent pas suivant un cône qui s’appuie sur la montagne, mais s’étalent sur

cette surface en formant une saillie à quelque distance du rivage . Lorsque

le dégel arrive, tous ces matériaux tombent dans le lac, et la partie la

plus épaisse de la masse forme sur ces talus un monticule, quelquefois même

un îlot.

Ces avalanches sont un agent assez énergique de comblement et elles diminuent

d’une quantité notable la superficie de beaucoup de lacs de montagne; toutefois

elles ne peuvent en général les anéantir complètement; car elles s’arrêtent

nécessairement à une certaine limite du rivage, limite qui ne parait guère dépasser

une centaine de mètres et au delà de laquelle le lac est à peu près à l’abri. Cepen-

1 . J. V a l lo t , Comblement des lacs pyréné en s, P a r is, Jacques L e ch ev a lier , 1 8 8 7 .

2 . E . Be llo c, o u v r a g e s c i t é s p a g e 2 6 .

3. Page 78.

4. Vo ir, p our le s d éta ils su r le s éb o u lem en ts, Heim, ü eber B e rgstùrze (N eu jah rsb la tt d e r Zùrch.

n a tu r f. Ges., 1882), e t d e r B e rg s tu r z v o n Elm (Zeitschr. d e r deutsch. geol. Ges., 1882, _I H e ft ,S . 80 u n d II

Heft, S. 430).