de ce lac tend à être exhaussé par les alluvions du Doubs, qui se jette dans son

émissaire à peu de distance de l’extrémité aval du lac.

Peut-être les beines si développées de la rive nord des lacs d’Annecy et du

Bourget sont-elles dues aussi à une cause semblable. Car le Fier et le Rhône ont

aussi légèrement exhaussé le niveau de ces deux lacs1.

Une conséquence commune de ces deux modes de formation de la beine est

que le sol de celle-ci est composé de matériaux de toutes dimensions, depuis les

blocs volumineux jusqu’au sable lin et même jusqu’à la vase ténue.

La formation de la beine par l ’effet des vagues est parfois très rapide. En voici

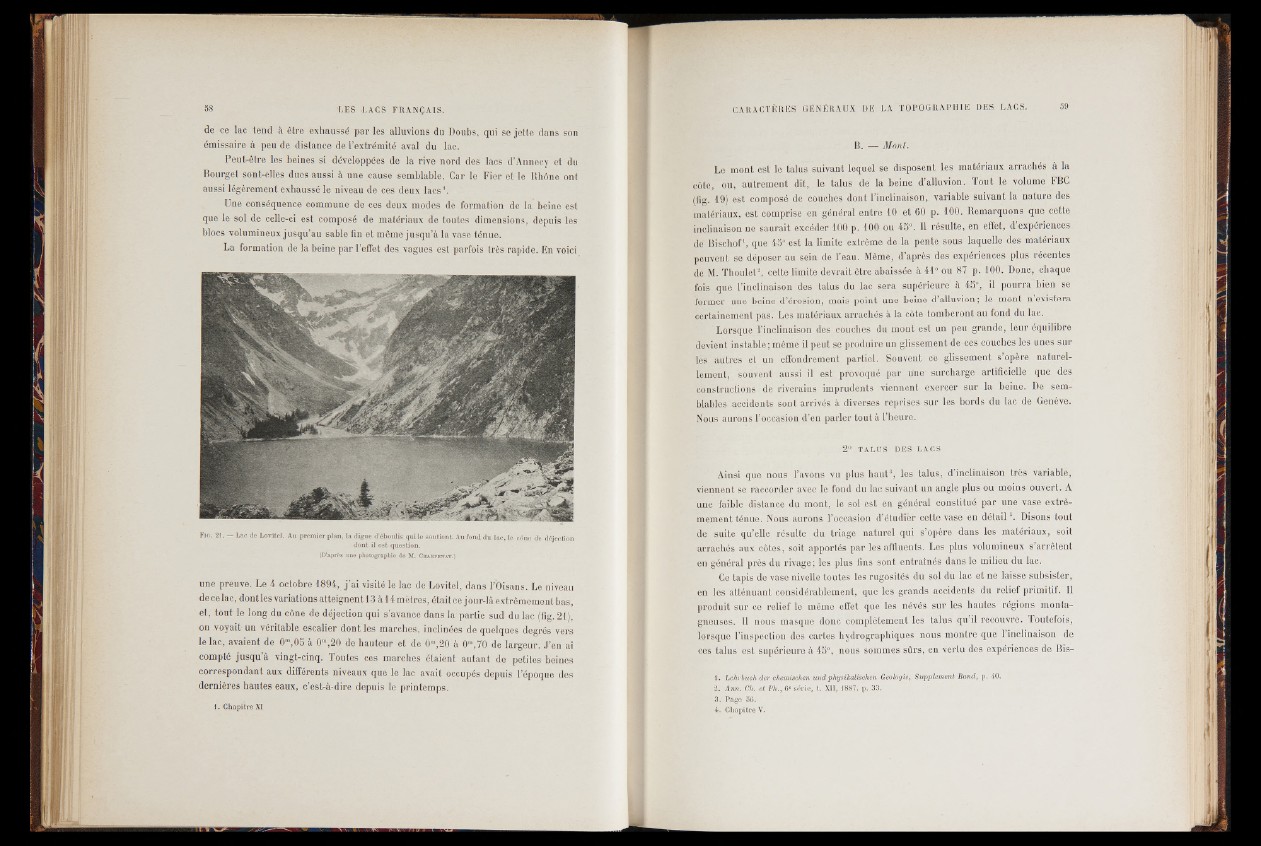

Fio. 21. — Lac de Lcmtel. Au premier plan, la digue d'éboulis qui le soutient. Au fond du lue, le cône de déjection

dont il e st question.

(D’a p r è s u n e p h o to g rap hie d e M. Chàrpbnay.)

une preuve. Le 4 octobre 1894, j ’ai visité le lac de Lovitel, dans l’Oisans. Le niveau

de ce lac, dontles variations atteignent 13 à 14 mètres, était ce jour-là extrêmement bas,

et, tout le long du cône de déjection qui s’avance dans la partie sud du lac (fig. 21),

on voyait un véritable escalier dont les marches, inclinées de quelques degrés vers

le lac, avaient de 0“,05 à 0m,20 de hauteur et de 0",20 à 0m,70 de largeur. J’en ai

compté jusqu’à vingt-cinq. Toutes ces marches étaient autant de petites beines

correspondant aux différents niveaux que le lac avait occupés depuis l’époque des

dernières hautes eaux, c’est-à-dire depuis le printemps.

| . Chapitre XI

B. — Mont.

Le mont est le talus suivant lequel se disposent les matériaux arrachés à la

côte, ou, autrement dit, le talus de la beine d’alluvion. Tout le volume FBC

(fig. 19) est composé de couches dont l’inclinaison, variable suivant la nature des

matériaux, est comprise en général entre 10 et 60 p. 100. Remarquons que cette

inclinaison ne saurait excéder 100 p. 100 ou 45°. Il résulte, en effet, d’expériences

de Bischof1, que 45° est la limite extrême de la pente sous laquelle des matériaux

peuvent se déposer au sein de l’eau. Même, d’après des expériences plus récentes

de M. Thoulet*, cette limite devrait être abaissée à 41° ou 87 p. 100. Donc, chaque

fois que l’inclinaison des talus du lac sera supérieure à 43°, il pourra bien se

former une beine d’érosion, mais point une beine d’alluvion; le mont n’existera

certainement pas. Les matériaux arrachés à la côte tomberont au fond du lac.

Lorsque l’inclinaison des couches du mont est un peu grande, leur équilibre

devient instable; même il peut se produire un glissement de ces couches les unes sur

les autres et un effondrement partiel. Souvent de glissement s’opère naturellement,

souvent aussi fî est provoqué par une- surcharge artificielle que des

constructions de riverains imprudents viennent exercer sur la beine. De semblables

accidents sont arrivés à diverses reprises sur les bords du lac de Genève.

Nous aurons l’occasion d’en parler tout à l’heure.

2° T A L U S D E S L A O S

Ainsi que nous l’avons vu plus haut3, les talus, d’inclinaison très variable,

viennent se raccorder avec le fond du lac suivant un angle plus ou moins ouvert. A

une faible distance du mont, le sol est en général constitué par une vase extrêmement

ténue. Nous aurons l’occasion d’étudier cette vase en détail4. Disons tout

de suite qu’elle résulte du triage naturel qui s’opère dans les matériaux, soit

arrachés aux côtes, soit apportés par les affluents. Les plus volumineux s’arrêtent

en général près du rivage; les plus fins sont entraînés dans le milieu du lac.

Ce tapis de vase nivelle toutes les rugosités du sol du lac et ne laisse subsister,

en les atténuant considérablement, que les grands accidents du relief primitif. Il

produit sur ce relief le même effet que les névés sur les hautes régions montagneuses.

11 nous masque donc complètement les talus qu’il recouvre. Toutefois,

lorsque l’inspection des cartes hydrographiques nous montre que l’inclinaison de

ces talus est supérieure à 45°, nous sommes sûrs, en vertu des expériences de Bis-

■1. Lehrbuch dur chemischen und physikalischen Geologie, Supplément Band, p. 40.

2. Am . Ch. et Ph., 6* série, t. XII, 1887. p. 33.

3. P a g e 56.

4. Chapitre V.