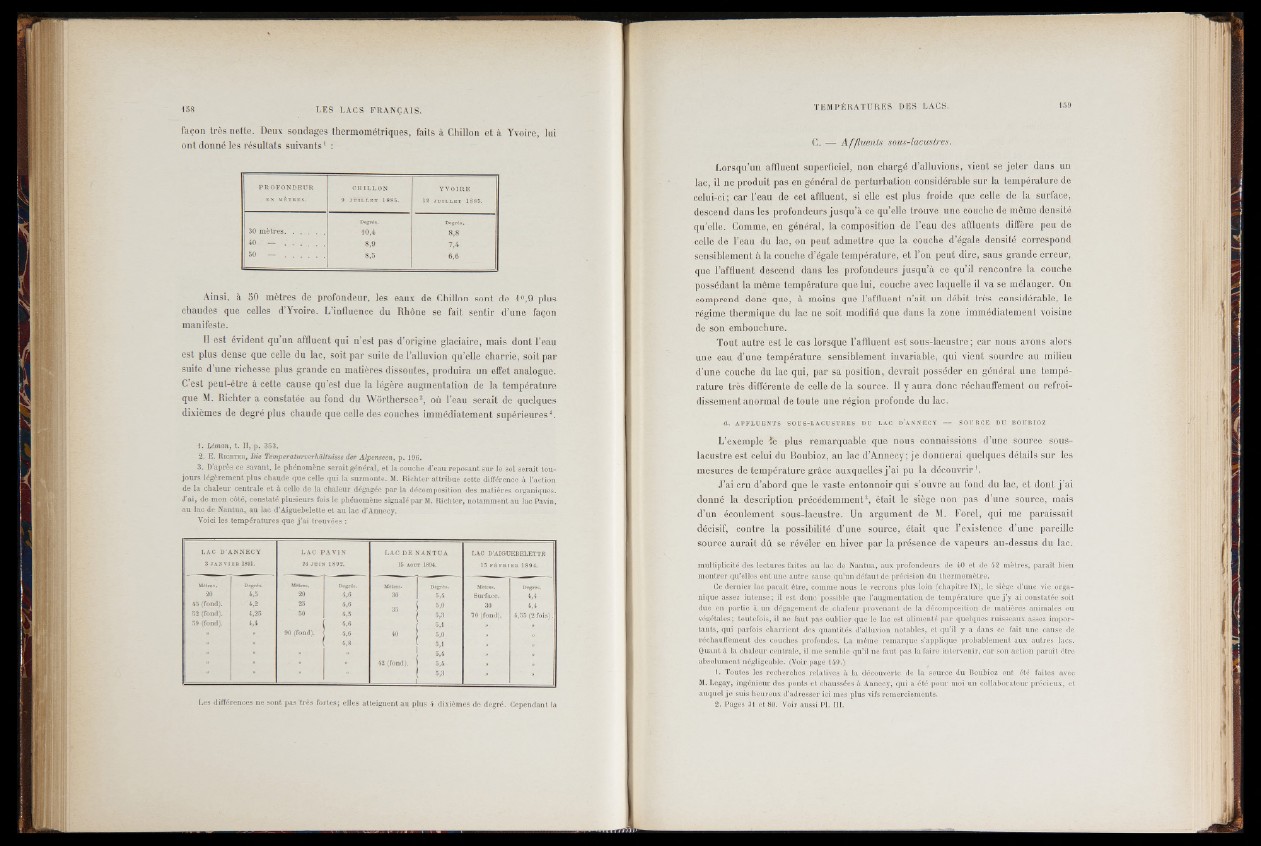

façon très nette. Deux sondages thermométriques, faits à Chillon et à Yvoire, lui

ont donné les résultats suivants1 :

PRO FON DEUR

EN MÈTRES.

CHILLON

9 JU IL L E T 1 8 8 5 .

Y VO IR E

1 2 JU IL L E T 1 8 8 5 .

Degrés. Degrés.

30 m è t r e s ........................ 10,4 8,8

40 — . . . 8,9 7 ,4

50 8,5 6,6

Ainsi, à 50 mètres de profondeur, les eaux de Chillon sont de t°,9 plus

chaudes que celles d’Yvoire. L’influence du Rhône se fait sentir d’une façon

manifeste.

Il est évident qu’un affluent qui n’est pas d’origine glaciaire, mais dont l’eau

est plus dense que celle du lac, soit par suite de l ’alluvion qu’elle charrie, soit par

suite d’une richesse plus grande en matières dissoutes, produira un effet analogue.

C’est peut-être à cette cause qu’est due la légère augmentation de la température

que M. Richter a constatée au fond du Wörthersee2, où l’eau serait de quelques

dixièmes de degré plus chaude que celle des couches immédiatement supérieures3.

1. Léman, t. N, p . 353.

2 . E . Richter, Die Temperaturverhältnisse d e r Alpenseen, p. 196.

3. D’a p rès c e sa v an t, le p h én om èn e s e r a it g én é r a l, e t la c o u ch e d’ea u r ep o sa n t su r le so l s e r a it to u jo

u r s lé g è r em en t p lu s ch au de q u e c e lle q u i la su rm on te . M. R ich te r a ttribu e c e tte d iffér en ce à l ’action

d e la ch a leu r c en tr a le e t à c e lle d e la ch a leu r dég a g ée p a r la d é com p o sitio n des m a t iè r e s organ iqu es.

J a i, d e m on c ô t é , co n sta té p lu sieu r s fo is l e p h én om èn e signa lé par M. R ich te r, n o tam m en t au la c Pavin,

a u la c de Nan tu a , au la c d’A ig u eb e le tte e t au la c d’An ne cy.

Voici le s tem p é ra tu r e s que j ’a i tr ouv é e s :

Les d iffé r en c e s n e so n t p a s tr è s fo r te s; e lle s a tte ig n en t au p lu s 4 d ix ièm e s de d eg ré . Cependant la

C.gï- Affluents sous-lacustres.

Lorsqu’un affluent superficiel, non chargé d’alluvions, vient se jeter dans un

lac, il ne produit pas en général de perturbation considérable sur la température de

celui-ci ; car l’eau de cet affluent, si elle est plus froide que celle de la surface,

descend dans les profondeurs jusqu’à ce qu’elle trouve une couche de même densité

qu’elle. Comme, en général, la composition de l’eau des affluents diffère peu de

celle de l’eau du lac, on peut admettre que la couche d’égale densité correspond

sensiblement à la couche d’égale température, et l’on peut dire, sans grande erreur,

que l’affluent descend dans les profondeurs jusqu’à ce qu’il rencontre la couche

possédant la même température que lui, couche avec laquelle il va se mélanger. On

comprend donc que, à moins que l’affluent n’ait un débit très considérable, le

régime thermique du lac ne soit modifié que dans la zone immédiatement voisine

de son embouchure.

Tout autre est le cas lorsque l’affluent est sous-lacustre ; car nous avons alors

une eau d’une température sensiblement invariable, qui vient sourdre au milieu

d’une couche du lac qui, par sa position, devrait posséder en général une température

très différente de celle de la source. Il y aura donc réchauffement ou refroidissement

anormal de toute une région profonde du lac.

a . AFFLUENTS SOUS-LACUSTRES DU LAC d’a N N E C Y SOURCE DU BOUBIOZ

L’exemple ?e plus remarquable que nous connaissions d’une source sous-

lacustre est celui du Boubioz, au lac d’Annecy ; je donnerai quelques détails sur les

mesures de température grâce auxquelles j ’ai pu la découvrir1.

J’ai cru d’abord que le vaste entonnoir qui s’ouvre au fond du lac, et dont j ’ai

donné la description précédemment*, était le siège non pas d’une source, mais

d’un écoulement sous-lacustre. Un argument de M. Forel, qui me paraissait

décisif, contre la possibilité d’une source, était que l’existence d’une pareille

source aurait dû se révéler en hiver par la présence de vapeurs au-dessus du lac.

m u ltip lic ité des le c tu r e s fa ite s au la c de N an tu a, a u x p ro fo n d eu r s d e 40 e t de 42 m è tr e s , p a ra ît b ien

m o n tr e r qu’e lle s o n t u n e au tr e ca u se qu ’u n défaut d e p r é c isio n du th e rm om è tr e .

Ce d ern ier la c p a ra ît ê tr e , com m e n o u s le v er ron s plu s lo in (chapitre IX), l e s iè g e d’u n e v ie organ

iq u e a sse z in t en s e ; il e s t d o n c p o ssib le q u e l ’au gm en ta tio n d e tem p é ra tu r e q u e j ’y a i co n sta té e so it

due en p a r tie à. u n d ég a g em en t de ch a leu r p ro v en an t d e la d é com p o sitio n d e m a tiè r e s an im a le s ou

v ég é ta le s; to u te fo is, il n e fau t p a s o u b lie r q u e le la c e s t a lim en té par q u e lq u e s ru is s e a u x a sse z im p o r ta

n ts, q ui p arfois ch a rr ien t d e s q u a n tité s d’a llu v io n n o ta b le s, e t q u ’il y a dans ce fa it u n e ca u se de

ré ch au ffem en t d e s c o u ch e s p ro fon d es. La m êm e r em a rq u e s’ap p liq u e p rob ab lem en t a u x a u tr e s la c s.

Quant à la ch a leu r c en tr a le , i l m e sem b le qu ’il n e fa u t pas la fa ire in te rv en ir , c a r so n a c tio n p a r a ît être

ab so lum en t n é g lig e a b le . (Voir p age 149.)

1. Toutes le s r e ch e r ch e s r e la tiv e s à la d é cou v e r te d e la so u r c e d u Boubioz o n t é té fa ite s av ec

M. Legay, in g én ieu r d e s p o n ts e t ch a u ssé e s à A n ne cy , q ui a é té p our m o i u n co lla b o ra teu r p r é c ieu x , et

a u q u e l j e su is h eu r eu x d’a d r e sse r ic i m e s p lu s v ifs r em e r c iem en ts.

2 . P a g e s 31 e t 80. Voir au ssi P l. III.