des neiges. Les deux lacs des Hôpitaux ne se déversent aussi qu'exceptionnellement

par-dessus leur digue d’éboulis. Il se peut encore que, comme à Sylans, le lac trouve

un écoulement par un col moins élevé que le point le plus bas de la digue (fig. 68) .

Le niveau des lacs de ce type, qui possèdent pour la plupart un écoulement sous-

lacustre, est en général très variable.

Comme autres lacs qui sont peut-être dus à des éboulements, je citerai ceux

de Gers1 (Haute-Savoie) (fig. 70) et d’Estaing (Hautes-Pyrénées, profondeur 3m,80),

où le brouillard a gêné mes observations. Le lac de Gers paraît aussi peu profond;

Fig. 70. — Lac d e Gers (Haute-Savoie). Les chalets sont situés sur le barrage, probablement formé d'éboulis,

qui soutient le lac.

(D’après une photographie de AI. P it t ik r .)

il a, m’a-t-on dit, outre son écoulement par déversoir, un écoulement sous-lacustre à

travers la digue qui le soutient ; l’eau qui s’infiltre ainsi reparaîtrait après un faible

parcours.

Beaucoup de lacs produits par des éboulements n’ont qu’une existence temporaire;

la digue, trop faible pour supporter la pression de l'eau qui s’accumule

derrière elle, finit par. céder, et une débâcle, souvent désastreuse, se produit. La

vallée de la Romanche, où viennent aboutir, par l’intermédiaire du Vénéon, les eaux

du lac de Lovitel, a été au xme siècle le théâtre d’un phénomène de ce genre.

« Des hauteurs de la petite Vaudaine, dit M. Henri Duhamel2, partit, vers 1191, un

1. Carte g éo lo g iq u e au g^ ô ô fe u ille An ne cy, par Rene v ie r, Lugeon, B ertrand, Maillard, Haug et

Michel Lévy.

2 . Guide Joanne des A lp e s dauphinoises, 1890, l re p a r tie , p . 260.

immense éboulement qui vint combler le fond de la gorge et y forma en quelques

instants un colossal barrage qui arrêta lé cours de la Romanche et en fit refluer les

eaux. La plaine de l’Oisans fut inondée, les eaux s’élevant à une hauteur moyenne

de 10 mètres au-dessus du sol; des villages entiers disparurent et la plaine, ensevelie

sous les eaux, devint le lac de Saint-Laurent. » Le lac disparut brusquement,

après quelque vingt-huit années d’existence, dans la nuit du 14 au 15 septembre

1219, par suite de la rupture du barrage, et Grenoble eut à subir une inondation

terrible.

2° B A R R A G E P A R UN G L A C IE R

A. — Lacs situés sur la terre ferme et soutenus par des glaciers.

Un glacier peut, en s’avançant à travers une vallée, barrer celle-ci et donner

naissance à un lac. Je ne connais pas d’exemple de ce phénomène en France, bien

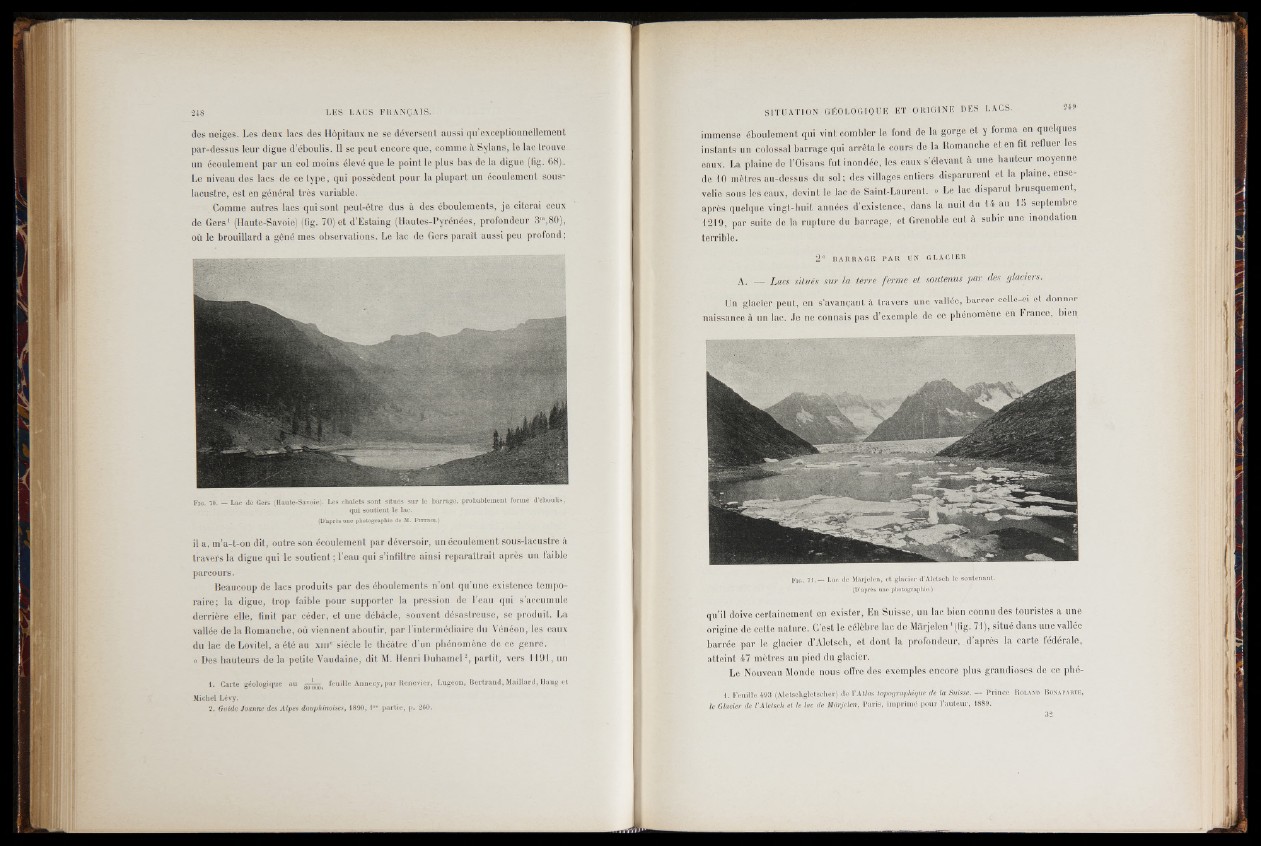

Fig. 7 1 .— Lac d e M&rjelen, e t g la c ie r d’A le tsch le so u ten a n t.

(D’après une photographie.)

qu’il doive certainement en exister, En Suisse, un lac bien connu des touristes a une

origine de cette nature. C’est le célèbre lac de Marjelenl (fig. 71), :situé dans une vallée

barrée par le glacier d’Aletsch, et dont la profondeur, d’après la carte fédérale,

atteint 47 mètres au pied du glacier.

Le Nouveau Monde nous offre des exemples encore plus grandioses de ce phé-

1. F eu ille 493 (A le tsch gletsche r) d e VAtlas topographique de la Suisse. — P r in c e R oland B onaparte,

le Glacier de l'Aletsph e t le lac d e Marjelen, P a r is, im p r im é pour l'au teu r , 1889.