courants de retour, dont j ’ai décrit plus haut le mécanisme étaient assez puissants

pour balayer cette crête et empêcher la vase de s’y déposer. Je reproduis ici textuellement

cette explication, donnée dans un langage expressif et imagé*.

U n e c o u r s e d a n s u n e h a u t e v a l l é e d u J u r a m ’a a p p r is c o m m e n t l e s c h o s e s s e p a s s e n t

a u f o n d d u la c . A la fin d e j a n v i e r 1 8 8 6 , la v a l l é e d u L o c l e é t a it e n n e i g é e d e p u i s l e m o i s

d ’o c t o b r e . L e s c h u t e s s u c c e s s iv e s d e n e i g e a v a ie n t r e c o u v e r t l e s o l d ’u n e c o u c h e q u e l ’o n e s t im a it

à 0m,S 0 o u 0 “ ,6 0 e n m o y e n n e . E t c e p e n d a n t t o u t e s l e s a r ê t e s , l e s c r ê t e s , l e s p o in t e s d u t e r r a in

é t a i e n t à n u , e t l e s o l o u l e g a z o n y a p p a r a is s a i e n t à d é c o u v e r t . C’é t a i t l ’e f f e t d u v e n t q u i a v a it

b a la y é la n e i g e p o u s s i é r e u s e , l ’a v a it a c c u m u l é e d a n s l e s d é p r e s s io n s e t s u r l e s p a r t i e s p la n e s ,

l ’a v a it e n l e v é e d e t o u t e ém in e n c e o u p a r t i e s a i lla n t e . Il e n , e s t d e m êm e a u fo n d d u la c .

L ’a l lu v io n y t o m b e s o u s la f o rm e d e f lo c o n s , c o m m e la n e i g e ; e l l e s ’é t e n d e n ta p is c o n t in u ;

m a i s , c o m m e la n e i g e e s t b a la y é e p a r l e s v e n t s , l ’a l lu v io n e s t e n l e v é e p a r l e s c o u r a n t s , l e s

p a r t i e s s a i lla n t e s s o n t m i s e s à n u , e t c ’e s t a in s i q u e la m o r a in e s o u s - la c u s t r e d ’Y v o ir e

a p p a r a it n o n r e c o u v e r t e p a r l ’a l lu v io n la c u s t r e m o d e r n e .

Quelque ingénieuse que soit cette comparaison, c’est le cas ici de répéter le

proverbe : comparaison n’est pas raison. Sans aucun doute, des courants puissants

peuvent avoir sur le sol du lac l’effet que décrit M. Forel; mais l’explication de

M. Forel ne me parait pas pouvoir s’appliquer à la moraine d’Yvoire, et voici

pourquoi.

La barre sur laquelle se trouve cette moraine n’est pas la seule de son espèce ;

plusieurs autres existent dans le Petit Lac ; même, sur l’une d’elles, celle de Bellerive,

la section mouillée est beaucoup plus rétrécieque sur celle d’Yvoire, et, partant, les

courants de fond doivent être plus énergiques. Or nulle part ailleurs que devant

Yvoire le sol primitif du lac n’a été rencontré, et pourtant le fond du Léman a été,

dans ces parages, minutieusement exploré par Pictet, par Hôrnlimann, par moi-

même; nulle part ailleurs les pêcheurs ne connaissent de localité où les ombres se

rassemblent pour frayer. Pourquoi l’action des courants de fond serait-elle si

énergique sur la barre d’Yvoire et sans effet sur les autres barres du Petit

Lac?

Les résultats des sondages du lac sont d’ailleurs venus porter un nouveau coup

à l’hypothèse de M. Forel; comme je l’ai dit plus haut, on croyait autrefois que la

moraine se trouvait sur la crête de la barre ; mais il a été reconnu qup sa place exacte

était non pas sur la crête, mais sur le talus oriental de la barre, à quelques

centaines de mètres plus loin.

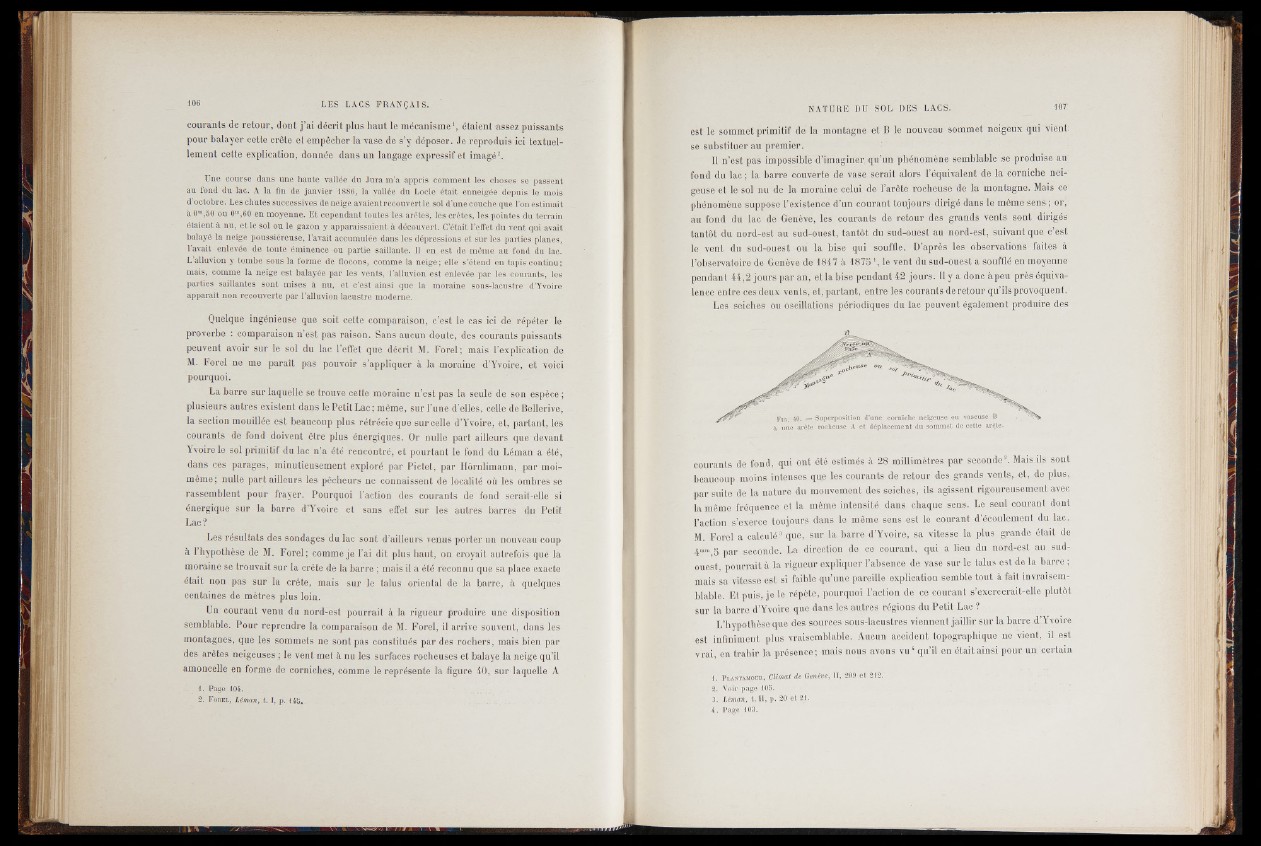

Un courant venu du nord-est pourrait à la rigueur produire une disposition

semblable. Pour reprendre la comparaison de M. Forel, il arrive souvent, dans les

montagnes, que les sommets ne sont pas constitués par des rochers, mais bien par

des arêtes neigeuses ; le vent met à nu les surfaces rocheuses et balaye la neige qu’il

amoncelle en forme de corniches, comme le représente la figure 40, sur laquelle A

1 Page 104.,

2 . F orel, Léman, X. I , p . 1 4 g ,

est le sommet primitif de la montagne et B le nouveau sommet neigeux qui vient:

se substituer au premier.

Il n’est pas impossible d’imaginer qu’un phénomène semblable se produise au

fond du lac ; la barre couverte de vase serait alors l’équivalent de la corniche neigeuse

et le sol nu de la moraine celui de l’arête rocheuse de la montagne. Mais ce:

phénomène suppose l’existence d'un courant toujours dirigé dans le même sens ; or,

au fond du lac de Genève, les courants de retour des grands vents sont dirigés

tantôt du nord-est au sud-ouest, tantôt du sud-ouest au nord-est, suivant que c’est

le vent du sud-ouest ou la bise qui souffle. D’après les observations faites à:

l’observatoire de Genève de 1847 à 1875 *, le vent du sud-ouest a soufflé en moyenne

pendant 44,2 jours par an, et la bise pendant 42 jours, lly adoncàpeu près équivalence

entre ces deux vents, et, partant, entre les courants de retour qu’ils provoquent.

Les seiches ou oscillations périodiques du lac peuvent également produire des

courants de fond, qui ont été estimés à 28 millimètres par seconde*. Mais ils sont

beaucoup moins intenses qu,e les courants de retour des grands vents, et, de plus,

par suite de la nature du mouvement des seiches, ils agissent rigoureusement avec

la même fréquence et la même intensité dans chaque sens. Le seul courant dont

l’action s’exerce toujours dans le même sens.est le courant d’écoulement du lac,_

M. Forel a calculé3 que, sur la barre d’Yvoire, sa vitesse la plus grande était de

4““" 5 par seconde. La direction de ce courant, qui a lieu du nord-est au . sud-

ouest, pourrait à la rigueur expliquer l’absence de sasè sur le talus est de la barre ;

mais sa vitesse est si faible qu’une pareille explication semble tout à fait invraisemblable.

Et puis, je le répète, pourquoi l’action de ce courant s’exercerait-elle .plutôt

sur la barre d’Yvoire que dans les autres régions du Petit Lac ?

L’hypothèse que des sources sous-lacustres viennent jaillir sur la barre .d’Yvoire

est infiniment plus vraisemblable. Aucun accident topographique ne vient, il est

vrai en trahir la présence; mais nous avons vu4 qu’il en était ainsi pour un certain

1. P lantamour, C limat de Genève, II, 209 e t 212.

2. Voir p a g e 105.

3. Léman, t. II, p. 20 e t 21.

4 . P a g e 103.