formées de matériaux meubles. Très souvent les glaciers ont produit sur les couches

d’alluvions qu’ils ont recouvertes les dislocations les plus étranges*. Dès lors, si les

cuvettes occupées par les eaux étaient, au moment de l’arrivée des glaciers, remplies

non pas d’une roche dure et compacte, mais au contraire d’une roche

décomposée, le travail du glacier a dû être singulièrement facilité : il s’est réduit à

un simple déblaiement*.

11 nous reste à examiner si des portions de roche équivalentes au cube des

bassins de nos lacs actuels ont pu subir une décomposition qui leur a permis de

disparaître au coup de rabot des glaciers. 11 semble bien que nous puissions

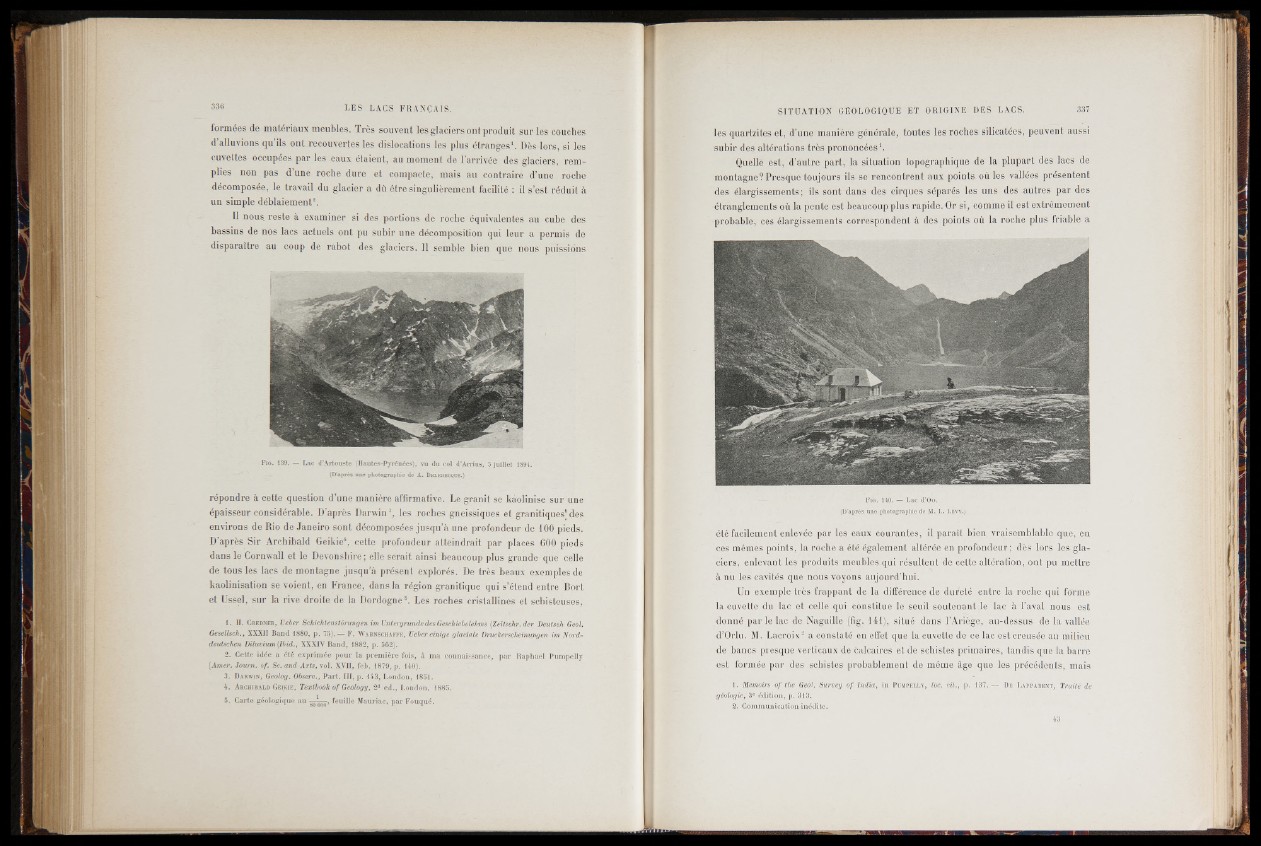

Fig. 139. — Lac d’Artouste (Hautes-Pyrénées), v u du col d ’Arrius, S ju ille t 1894.

(D’après un e ph o to g rap hie de A. D klebh cq ue .)

répondre à cette question d’une manière affirmative. Le granit se kàolinise sur une

épaisseur considérable. D’après Darwin3, les roches gneissiques et granitiques; des

environs de Rio de Janeiro sont décomposées jusqu’à une profondeur de 100 pieds.

D’après Sir Archibald Geikie4, cette profondeur atteindrait par places 600 pieds

dans le Cornwall et le Devonshire; elle serait ainsi beaucoup plus grande que celle

de tous les lacs de montagne jusqu’à présent explorés. De très beaux exemples de

kaolinisation se voient, en France, dans la région granitique qui s’étend entre Bort

et Ussel, sur la rive droite de la Dordogne5. Les roches cristallines et schisteuses,

1. H. Cbedner, Veber Schichtenstôrungen im Vnicrgru n dedes Geschiebelehms (Z e ilsch r.â e r Deutsch-Geol.

Gesellsch., XXXII Band 1880, p . 7 5 ) .— F . W a hnsch a ffe, Ueber einige gla cia le Druckerscheinungen im N o rd -

deutschen Diluvium (Ibid., XXXIV Band, 1882, p . 562).

2 . Cette id é e a é té e x p r im é e p our la p r em iè r e fo is, à m a co n n a issa n c e , p ar Raphaël P um p e lly

[Amer. Journ. of. Sc. a n d -A r ts , v o l. XVII, feb. 1879, p . 140).

3. Da rw is , Geolog. Observ., P a r t. III, p. 143, London, 1851.

4 . A b c h ib a ld Ge ik ie , Textbook o fG e o lo g y , 2d é d . , London, 1 8 8 5 .

5 . Carte g é o lo g iq u e a u fe u ille Mauriac, p ar F ou qu é.

les quarlzites et, d'une manière générale, toutes les roches silicatées, peuvent aussi

subir des altérations très prononcées1.

Quelle est, d’autre part, la situation lopographique de la plupart des lacs de

montagne? Presque toujours ils se rencontrent aux points où les vallées présentent

des élargissements; ils sont dans des cirques séparés les uns des autres par des

étranglements où la pente est beaucoup plus rapide. Or si, comme il est extrêmement

probable, ces élargissements correspondent à des points où la roche plus friable a

Fie. 140. — Lac d’Oo.

(D’ap rè s u n e photographie d e M. L . I,é v y .)

été facilement enlevée par les eaux courantes, il paraît bien vraisemblable que, en

ces mêmes points, la roche a été également altérée en profondeur; dès lors les glaciers,

enlevant les produits meubles qui résultent de cette altération, ont pu mettre

à nu les cavités que nous voyons aujourd’hui.

Un exemple très frappant de la différence de dureté entre la roche qui forme

la cuvette du lac et celle qui constitue le seuil soutenant le lac à l’aval nous est

donné par le lac de Naguille (fig. 141), situé dans l’Àriège, au-dessus de la vallée

d’Orlu. M. Lacroix2 a constaté en effet que la cuvette de ce lac est creusée au milieu

de bancs presque verticaux de calcaires et de schistes primaires, tandis que la barre

est formée par des schistes probablement de même âge que les précédents, mais

1. Memoirs o f the Geol. Survey o f India, in P u m p e l ly , loc. c il., p. 137. — De L a p p a r e n t , T ra ité de

géologie, 3° éclition, p. 313.

2 . C om m un ica tion in éd ite .