la Haute-Savoie, non loin du lac du même nom dont j ’ai parlé à diverses reprises,

se trouve au confluent de trois vallées dont la première apporte les eaux de la Dranse

des Gets, la seconde celles de la Dranse de Morzine et la troisième celles de la

Dranse de Montriond*. La vallée de la Dranse de Morzine est entièrement remplie

par une terrasse d’alluvions issue d’une moraine qui se trouve près du village de

Morzine, mais la section qu’y a faite la rivière permet, en plusieurs points, de reconnaître

la structure des deltas torrentiels. Cette vallée a donc été le siège d’un ancien

lac, qui était soutenu par une autre terrasse un peu plus élevée que la première et

formée par les alluvions issues de la vallée des Gets. Ces alluvions, ainsi que j’ai

pu le constater, s’amorcent également à une moraine et leurs couches n’ont qu’une

faible inclinaison dans le sens de la pente de la vallée; on n’y voit nulle part la

superposition des couches horizontales aux couches inclinées; ce sont bien des alluvions

fluviátiles, qui ont arrêté les eaux venues de la vallée voisine.

Quelquefois ces deltas torrentiels se trouvent à un niveau supérieur à tous les

barrages, encore conservés, qui auraient pu faire obstacle à l’écoulement des eaux;

dans ce cas, c’est en général un glacier, à présent disparu, qui a été la cause de la

formation du lac. Ainsi, sur la route de Voiron à Saint-Laurent du Pont, près du

village de Saint-Étienne de Crossey1, on rencontre une terrasse dont les couches

inclinées vers le nord-ouest trahissent l’origine lacustre, et cependant cette terrasse

parait plus élevée que toutes les moraines qui barrent la vallée en aval. On ne peut

guère l’expliquer qu’en supposant qu’elle s’est déposée dans un lac soutenu par le

glacier de l’Isère, alors que ce dernier s’élevait à une grande hauteur dans la vallée;

d’autre part, la direction des couches de la terrasse nous montre qu’elle a été formée

par un torrent provenant du défilé du Crossey, qui fait communiquer, à travers la

chaîne du Ratz, la vallée de la Morge avec celle de Saint-Laurent-du-Pont.

D’après MM. Kilian et Penck3, on trouve à Laragne1, dans la vallée du Buech,

des alluvions inclinées, qui ont été déposées dans un lac formé, lors de la deuxième

glaciation, par le glacier de la Durance, qui a barré la vallée du Buech.

Ces exemples pourraient se multiplier à l’infini; car, dans les vallées des

régions montagneuses qui ont été envahies par les glaciers, ces restes de deltas torrentiels

sont extrêmement fréquents, ce qui s’explique facilement, si l’on réfléchit

qu un très grand nombre de ces vallées ont été transformées temporairement en lacs

soit par des moraines, soit par des terrasses fluvio-glaciaires, soit par les glaciers eux-

mêmes.

1. Carte g éo lo g iq u e a u ¿qôôô> fe ü ille T hon on . Même o b s e r v a r o n q u e p our ia feu ille Épinal. Voir

au ssi p l. I.

2 . Carte g éo lo g iq u e a u gôôôô> fe u ille Grenoble. La te r ra sse e s t s im p lem en t m a rqu ée du sig n e a 1

com m e le s a u tr e s te rra in s e r r a tiq u e s.

3 . W. K il ia n e t A. P enck, les Dépôts glaciaires e t fluvioglaeiaires d u bassin d e la Durance (C. R ., t. CXX

p . 1354, 1895).

4 . E.-M. Le B uis N. E ., M. I. S err es.

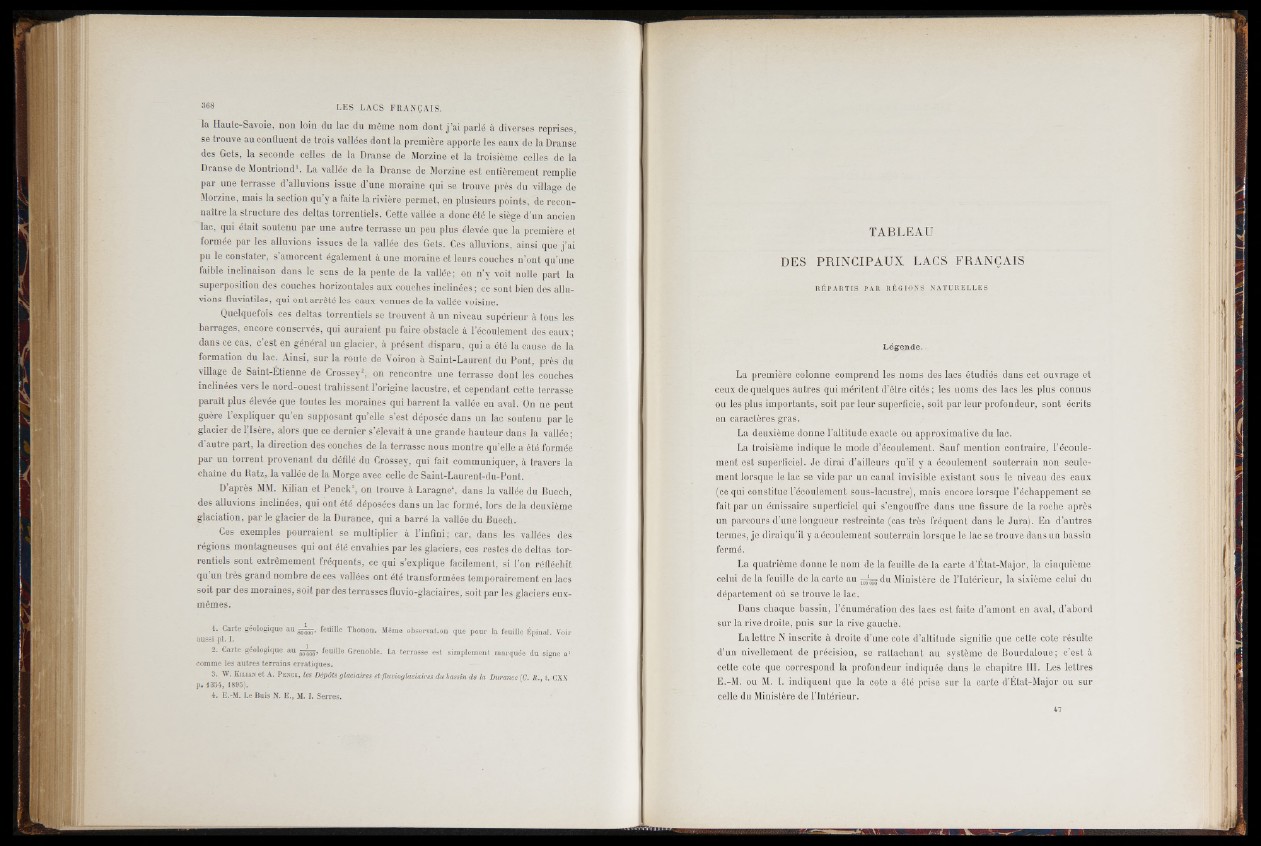

TABLEAU

DES PRINCIPAUX LACS FRANÇAIS

R É P A R T IS PA R R É S IO N S N A T U R E L L E S

L é g e n d e .

La première colonne comprend les noms des lacs étudiés dans cet ouvrage et

ceux de quelques autres qui méritent d’être cités ; les noms des lacs les plus connus

ou les plus importants, soit par leur superficie, soit par leur profondeur, sont écrits

en caractères gras.

La deuxième donne l’altitude exacte ou approximative du lac.

La troisième indique le mode d’écoulement. Sauf mention contraire, l’écoulement

est superficiel. Je dirai d’ailleurs qu’il y a écoulement souterrain non seulement

lorsque le lac se vide par un canal invisible existant sous le niveau des eaux

(ce qui constitue l’écoulement sous-lacustre), mais encore lorsque l’échappement se

fait par un émissaire superficiel qui s’engouffre dans une fissure de la roche après

un parcours d’une longueur restreinte (cas très fréquent dans le Jura). En d’autres

termes, je dirai qu’il y a écoulement souterrain lorsque le lac se trouve dans un bassin

fermé.

La quatrième donne le nom de la feuille de la carte d’État-Major, la cinquième

celui de la feuille de la carte au jjA- du Ministère de l’Intérieur, la sixième celui du

département où se trouve le lac.

Dans chaque bassin, l’énumération des lacs est faite d’amont en aval, d’abord

sur la rive droite, puis sur la rive gauchè.

La lettre N inscrite à droite d’une cote d’altitude signifie que cette cote résulte

d’un nivellement de précision, se rattachant au système de Bourdaloue; c’est à

cette cote que correspond la profondeur indiquée dans le chapitre III. Les lettres

E.-M. ou M. I. indiquent que la cote a été prise sur la carte d’État-Major ou sur

celle du Ministère de l’Intérieur.