gemer, dontl émissaire, dévié un peu plus baspar le prolongement de cette moraine,

a quitté la vallée primitive pour se jeter dans une autre vallée, en sorte qu’il va

rejoindre à présent non plus la Moselotte, mais la Moselle, à 22 kilomètres en aval

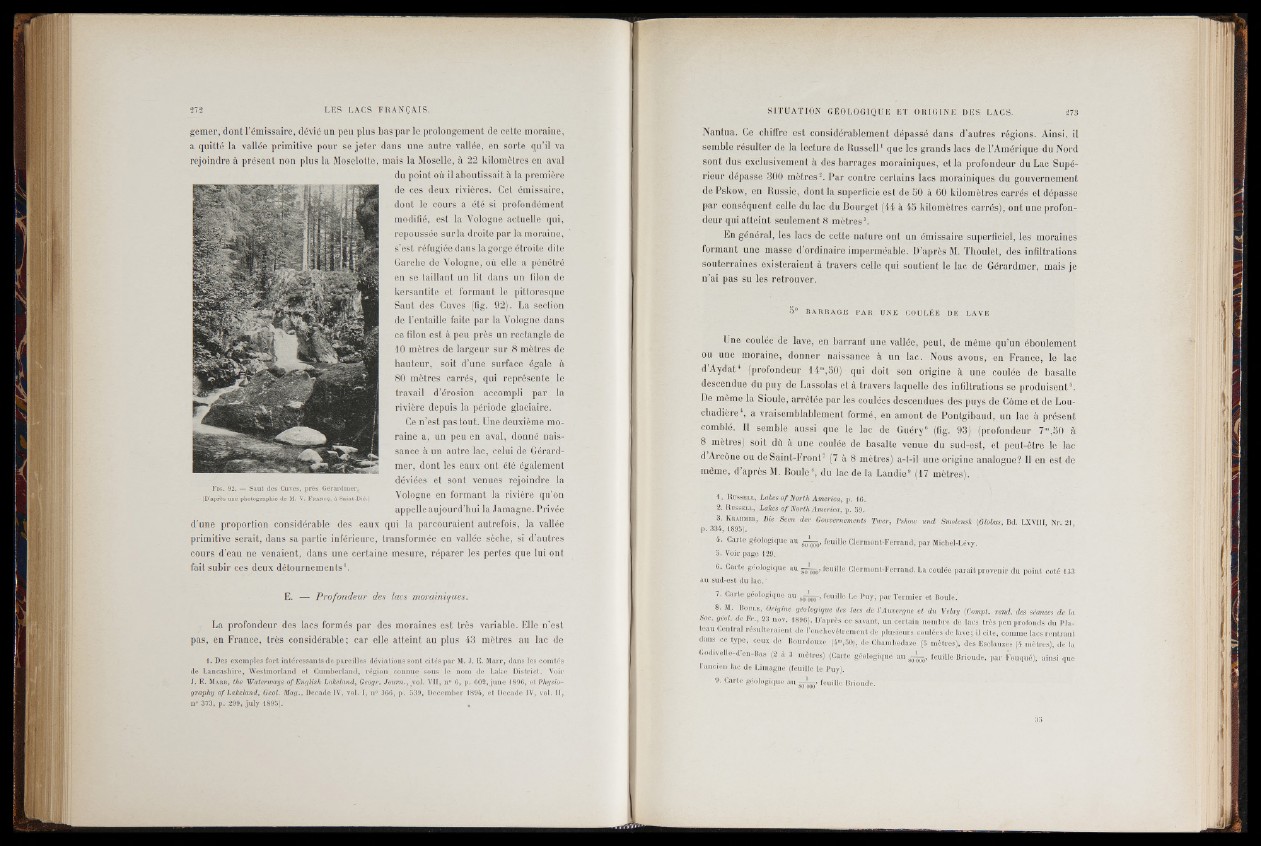

F ig . 9 2 . — Saut des Cuves, près Gérardmei\

- (D'après une ph o to g rap hie d e M. V. F rancq, à Saint-Dié .)

d’une proportion considérable des eaux

primitive serait, dans sa partie inférieure,

cours d’eau ne venaient, dans une certain

fait subir ces deux détournements1.

du point où il aboutissait à la première

de ces deux rivières. Cet émissaire,

dont le cours a été si profondément

modifié, est la Yologne actuelle qui,

repoussée surla droite par la moraine,

s’est réfugiée dans la gorge étroite dite

Garche de Yologne, où elle a pénétré

en se taillant un lit dans un filon de

kersantite et formant le pittoresque

Saut des Cuves (fig. 92). La section

de l’entaille faite par la Vologne dans

ce filon est à peu près un rectangle de

10 mètres de largeur sur .8 mètres de

hauteur, soit d’une surface égale à

80 mètres carrés, qui représente le

travail d’érosion accompli par la

rivière depuis la période glaciaire.

Ce n’est pas tout. Une deuxième moraine

a, un peu en aval, donné naissance

à un autre lac, celui de Gérard-

mer, dont les eaux ont été également

déviées et sont venues rejoindre la

Yologne en formant la rivière qu’on

appelle aujourd’hui la Jamagne. Privée

qui la parcouraient autrefois, la vallée

transformée en vallée sèche, si d’autres

e mesure, réparer les pertes que lui ont

E. — Profondeur des lacs morainiques.

La profondeur des lacs formés par des moraines est très variable. Elle n’est

pas, en France, très considérable; car elle atteint au plus 43 mètres au lac de

4. Des ex em p le s fo r t in té r e ssa n ts d e p a r e ille s d év ia tions so n t c ité s p ar M. J. E. Marr, dans le s com té s

d e Lanca shire , Westmorlan d e t Cumberland, r é g io n .c o n n u e so u s le n om d e Lake D istr ic t. Voir

J. E. Mabb, the 'Waterways o f English Lakeland, Geogr. J o um ., Vol. VII, n ° 6, p . 602, j une 1896, e t Physiog

ra ph y o f Lakeland, Geol. Mag., Decade IV, vol. I, n° 366, p . 839, D e c em b e r 1894, e t Decade IV, v o l. II,

n° 373, p . 2 9 9 , ju ly 1895).

Nantua. Ce chiffre est considérablement dépassé dans d’autres régions. Ainsi, il

semble résulter de la lecture de Russell1 que les grands lacs de l’Amérique du Nord

sont dus exclusivement à des barrages morainiques, et la profondeur du Lac Supérieur

dépasse 300 mètres2. Par contre certains lacs morainiques du gouvernement

de Pskow, en Russie, dont la superficie est de 50 à 60 kilomètres carrés et dépasse

par conséquent celle du lac du Rourget (44 à 45 kilomètres carrés), ont une profondeur

qui atteint seulement 8 mètres3.

En général, les lacs de cette nature ont un émissaire superficiel, les moraines

formant une masse d’ordinaire imperméable. D’après M. Thoulet, des infiltrations

souterraines existeraient à travers celle qui soutient le lac de Gérardmer, mais je

n’ai pas su les retrouver.

5° B A R R A G E PA R U N E COULÉE DE LA V E

Une coulée de lave, en barrant une vallée, peut, de même qu’un éboulement

ou une moraine, donner naissance à un lac. Nous avons, en France, le lac

dAydat4 (profondeur 14m,50) qui doit son origine à une coulée de basalte

descendue du puy de Lassolas et à travers laquelle des infiltrations se produisent5.

De même la Sioule, arrêtée par les coulées descendues des puys de Còme et de Louchadière4,

a vraisemblablement formé, en amont de Ponlgibaud, un lac à présent

comblé. Il semble aussi que le lac de Guéry6 (fig. 93) (profondeur 7m,50 à

8 mètres) soit dû à une coulée de basalte venue du sud-est, et peut-être le lac

d Arcône ou de Saint-Front7 (7 à 8 mètres) a-t-il une origine analogue? Il en est de

même, d’après M. Roule8, du lac de la Landie9 (17 mètres).

4 . R u s s e l l , Lakes o f JSorth America, p . 46.

2. R u s s e l l , Lakes o f Norlh America, p . 59.

3. K baiimeb, Die Seen d e r Gouvernements Twer, Pskow u nd Smolensk (Globus, Bd. LXVI1I Nr. 21

p . 334, 4895).

4 . Carte g éo lo g iq u e au —L _ , fe u ille Clermont-Fe rrand, p a r Michel-Lévy.

5. Voir pa g e 129.

6 . Carte g é o lo g iq u e au fe u ille Clermont-Fe rrand. La c o u lé e p a ra ît p ro v en ir d u p o in t co té 133

au su d -e st du l a c . ‘

7 . Carte g éo lo g iq u e a u s^ ô', feu ille Le Pu y ; p a rT e rm ie r e t B o u le t

8. M. Boule, Origine géologique des lacs de l'Auve rgne e t du V ela y (Compì, ren d , des séances d e la

Soc. géol. d e F r., 23 n o v . 1896). D’a p rès c e sa v an t, u n c e r ta in n omb re d e la c s tr è s p eu pro fon d s du P la te

a li Central r é s u lt e ia ie n t d e 1 en ch e v ê tr em en t de p lu sieu r s c o u lé e s d e la v e ; il c ite , c om m e la c s rentran t

d ans c e ty p e , c eu x d e Bourdou ze (4m,50), de Chambedaze (5 m è tr e s), des E sc la u z e s (4 m è tr e s), d e la

Godive lle d e n -B a s (2 à 3 m è tr e s) (Carte g éo lo g iq u e au g g ^ i fe u ille B rioud e, par F ou qu é), a in s i que

l ’a n c ien la c d e Limagne (feu ille le Puy).

9. Carte g éo lo g iq u e au fe u ille Brioude.