B. — La moraine barre une vallée latérale.

Dans le cas des lacs de dépression centrale, que nous venons d’examiner, les

dépôts du glacier ont barré la vallée même dans laquelle celui-ci s’avançait; mais

il est bien évident que ces dépôts peuvent produire le même effet sur des vallées

latérales. En voici quelques exemples :

Dans les Alpes : les quatre lacs situés sur le plateau de la Mure (fig. 90), lacs

Mort1 (profondeur 24m,50), de Laffrey1 (39m,30), de Petit-Chat1 (19m,20) et de

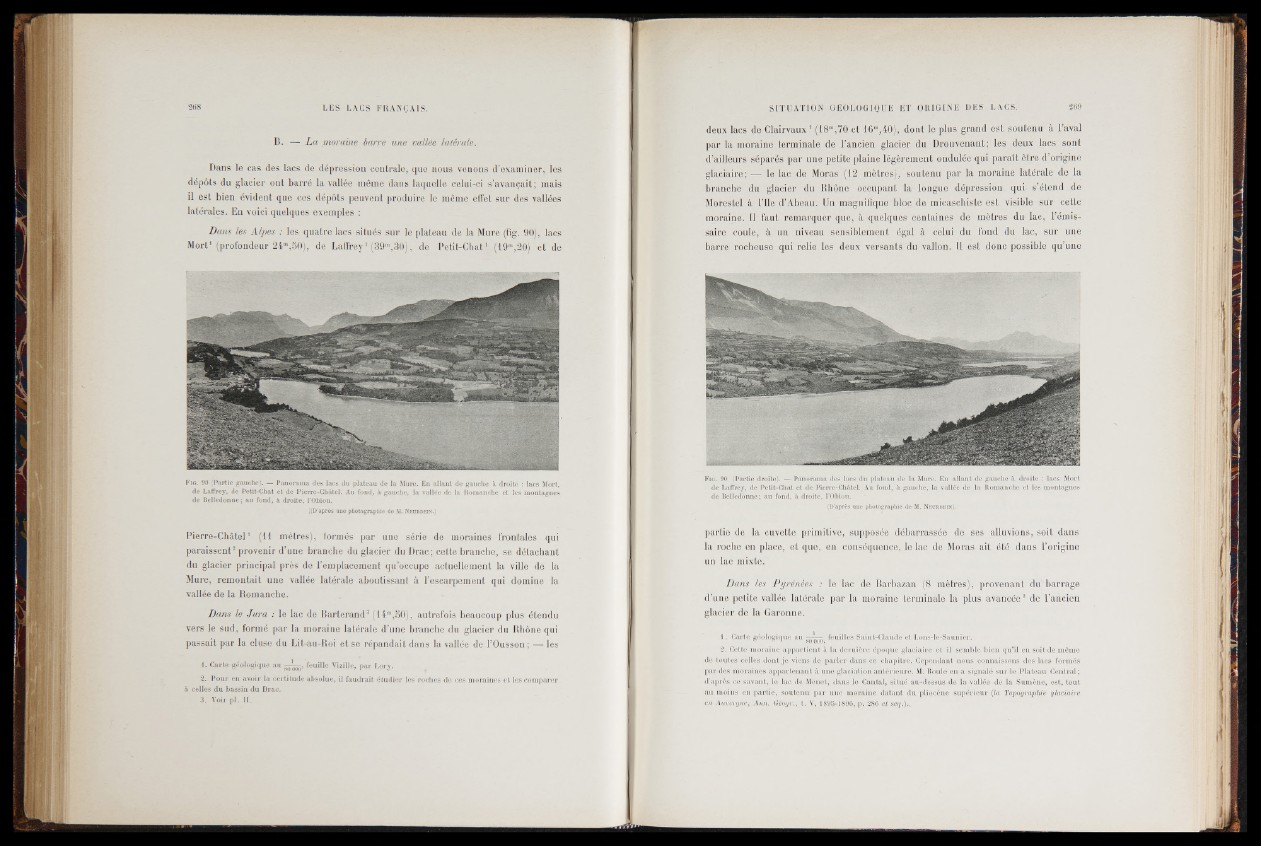

Fig. 90 (Partie gauche). — Panorama des lacs du plateau de la Mure. En allant de gauche .à droite : lacs Mort,

de Laffrey, de Petit-Chat et de Pierre-Châtel. Au fond, à gauche, la vallée de la Romanche et les montagnes

de Belledonne; au fond, à droite, l’Obiou.

¡(D'après u n e photographie de M. Ne urde in.)

Pierre-Châtel1 (11 mètres), formés par une série de moraines frontales qui

paraissent2 provenir d’une branche du glacier du Drac; cette branche, se détachant

du glacier principal près de l’emplacement qu’occupe actuellement la ville de la

Mure, remontait une vallée latérale aboutissant à l’escarpement qui domine la

vallée de la Romanche.

Dans le Jura : le lac de Barterand3 (14m,50), autrefois beaucoup plus étendu

vers le sud, formé par la moraine latérale d’une branche du glacier du Rhône qui

passait par la cluse du Lit-au-Roi et se répandait dans la vallée de l’Ousson; — les

d. Carte g éo lo g iq u e au — feu ille V iz ille , p ar Lory.

2 . P o u r en av o ir la ce r titu d e a b so lu e , il faudrait é tu d ie r le s ro che s d e c e s m o r a in e s e t le s compar er

à c e lle s du b a ssin du Drac.

3 . Voir p l. II.

deux lacs de Clairvaux1 (18m,70 et 16m,40), dont le plus grand est soutenu à l’aval

par la moraine terminale de l’ancien glacier du Drouvenant; les deux lacs sont

d’ailleurs séparés par une petite plaine légèrement ondulée qui paraît être d’origine

glaciaire; — le lac de Moras (12 mètres), soutenu par la moraine latérale de la

branche du glacier du Rhône occupant la longue dépression qui s’étend de

Morestel à l’Ile d’Àbeau. Un magnifique bloc de micaschiste est visible sur cette

moraine. 11 faut remarquer que, à quelques centaines^ de mètres du lac, l’émissaire

coule, à un niveau sensiblement égal à celui du fond du lac, sur une

barre rocheuse qui relie les deux versants du vallon. Il est donc possible qu’une

Fig. 90 (Partie droite). — Panorama des lacs du plateau de la Mure. En allant de gauche à droite : lacs Mort

de Laffrey, de Petit-Chat et de Pierre-Châtel. Au fond, à gauche, la vallée de la Romanche et les montagnes

de Belledonne ; au fond, à droite, l'Obiou.

(D'après u n e photographie d e M. N eu r d e in ).

partie de la cuvette primitive, supposée débarrassée de ses alluvions, soit dans

la roche en place, et que, en conséquence, le lac de Moras ait été dans l’origine

un lac mixte.

Dans les Pyrénées : le lac de Barbazan (8 mètres), provenant du barrage

d’une petite vallée latérale par la moraine terminale la plus avancée2 de l’ancien

glacier de la Garonne.

1 . Carte g éo lo g iq u e au feu ille s S a int-Claude e t L ons-le -Saunier.

2. Cette m o r a in e ap p a r tien t à la d e rn iè r e ép oq ue g la c ia ir e e t il' sem b le b ie n qu ’il en s o i t de m êm e

de tou te s c e lle s dont j e v ien s de p a r le r dans c e ch ap itr e . Cependant n o u s con n a isso n s d es la c s fo rmés

par des m o r a in e s appar tenant à u n e g la c ia tio n an té r ieu r e . M. Boule en a s ig n a lé su r le P la te a u Central ;

d’après ce savant, le la c de Menet, dans le Cantal, s itu é a u -d e ssu s d e la v a llé e d e la S um èn e , e s t , tou t

au m o in s en p a r tie , so u ten u par u n e m o r a in e d atant du p lio c èn e su p é r ieu r (la Topographie g laciaire

en Auvergne, Aun. Gèogr., t. V, 1895-1896, p . 286 e t seq .)^