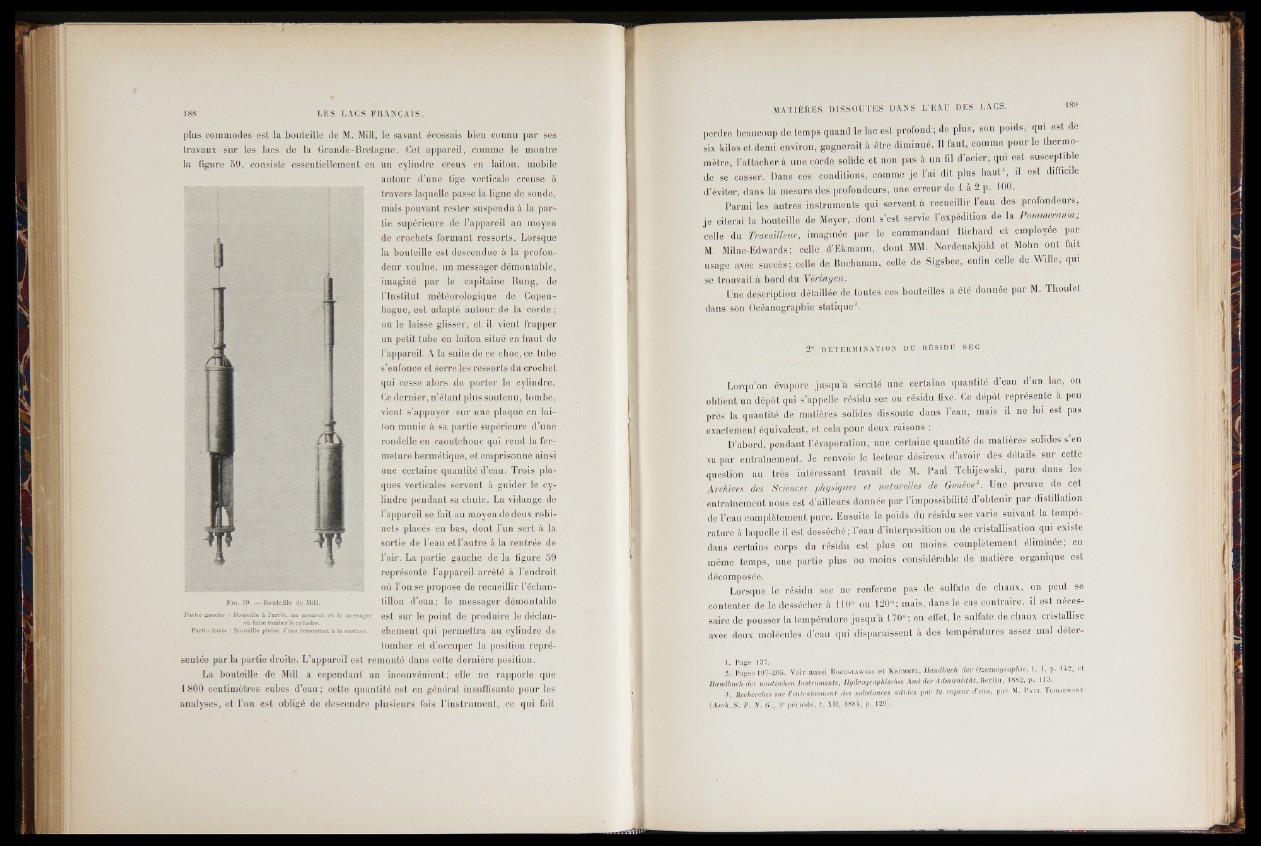

plus commodes est la bouteille de M. Mill, le savant écossais bien connu par ses

travaux sur les lacs de la Grande-Bretagne. Cet appareil, comme le montre

la figure 59, consiste essentiellement en un cylindre creux en laiton, mobile

autour d’une tige verticale creuse à

travers laquelle passe la ligne de sonde,

mais pouvant rester suspendu à la partie

supérieure de l’appareil au moyen

de crochets formant ressorts. Lorsque

la bouteille est descendue à la profondeur

voulue, un messager démontable,

imaginé par le capitaine Rung, de

l’Institut météorologique de Copenhague,

est adapté autour de la corde ;

on le laisse glisser, et il vient frapper

un petit tube en laiton situé en haut de

l’appareil. A la suite de ce choc, ce tube

s’enfonce et serre les ressorts du crochet

qui cesse alors de porter le cylindre.

Ce dernier, n’étant plus soutenu, tombe,

vient s’appuyer sur une plaque en laiton

munie à sa partie supérieure d’une

rondelle en caoutchouc qui rend la fermeture

hermétique, et emprisonne ainsi

une certaine quantité d’eau. Trois plaques

verticales servent à guider le cylindre

pendant sa chute. La vidange de

l’appareil se fait au moyen de deux robinets

placés en bas, dont l’un sert à la

sortie de l’eau et l’autre à la rentrée de

l’air. La partie gauche de la figure 59

représente l’appareil arrêté à l’endroit

où l’on se propose de recueillir l’échan-

f ig . 59. — Bouteille de Mili. tillon d’eau; le messager démontable

Partie gauche : Bouteille à l’arrêt, au moment où le messager e s t S U r l e p o i n t d e p r o d u i r e l e d é c l a i l -

va faire tomber le cylindre.

Partie droite : Bouteille pleine d'eau remontant à la surface. c h e m e n t q u i p e r m e t t r a aU C y l i n d r e d e

tomber et d’occuper la position représentée

par la partie droite. L’appareil est remonté dans cette dernière position.

La bouteille de Mill a cependant un inconvénient; elle ne rapporte que

1800 centimètres cubes d’eau; cette quantité est en général insuffisante pour les

analyses, et l’on est obligé de descendre plusieurs fois l’instrument, ce qui fait

perdre beaucoup de temps quand le lac est profond; de plus, son poids, qui est de

six kilos et demi environ, gagnerait à être diminué. Il faut, comme pour le thermomètre,

l’attacher à une corde solide et non pas à un fil d’acier, qui est susceptible

de se casser. Dans ces conditions, comme je l’ai dit plus haut1, il est difficile

d’éviter, dans la mesure des profondeurs, une erreur de 1 à 2 p. 100.

Parmi les autres instruments qui servent à recueillir l’eau des profondeurs,

je citerai la bouteille de Meyer, dont s’est servie l’expédition de la Pommeranm;

celle du Travailleur, imaginée par le commandant Richard et employée par

M. Milne-Edwards; celle d’Ekmann, dont MM. Nordenskjôld et Mohn ont fait

usage avec succès; celle de Buchanan, celle de Sigsbee, enfin celle de Wille, qui

se trouvait à bord du Voringen.

Une description détaillée de toutes ces bouteilles a été donnée par M. Thoulet

dans son Océanographie statique*.

2° D É T E R M IN A T IO N - D U R É S ID U S E C . '

Lorqu’on évapore jusqu’à siccité une certaine quantité d’eau d’un lac, on

obtient un dépôt qui s’appelle résidu sec ou résidu fixe. Ce dépôt représente à peu

près la quantité de matières solides dissoute dans l’eau, mais il ne lui est pas

exactement équivalent, et cela pour deux raisons :

D’abord, pendant l’évaporation, une certaine quantité de matières solides s’en

va par entraînement. Je renvoie le lecteur désireux d’avoir des détails sur cette

question au très intéressant travail de M. Paul Tchijewski, paru dans les

Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève3. Une preuve de cet

entraînement nous est d’ailleurs donnée par l’impossibilité d’obtenir par distillation

de l’eau complètement pure. Ensuite le poids du résidu sec varie suivant Ja température

à laquelle il est desséché ; l’eau d’interposition ou de cristallisation qui existe

dans certains corps du résidu est plus ou moins complètement éliminée; en

même temps, une partie plus ou moins considérable de matière organique est

décomposée.

Lorsque le résidu sec ne renferme pas de sulfate de chaux, on peut se

contenter de le dessécher à 110° ou 120°; mais, dans le cas contraire, il est nécessaire

de pousser la température jusqu’à 170° ; en effet, le sulfate de chaux cristallise

avec deux molécules d’eau qui disparaissent à des températures assez mal déter-

1. P a g e 137.

2 . Pages 197-205. Voir a u ssi Boguslawski e t Krümmel, Handbuch d e r Ozeanographie, t . I, p . 142, e t

Handbuch d e r nautischen Instrumente, Hydrographisches Am t d e r A dm ir a litä t, B e r lin , 1882, p. 113.

3. Recherches sur l'entraînement des substances solides p a r la va p eur d'eau, p a r M. P a u l T c h ijew sk y

(.Arcfi. S. P. N. G., 3 e p é r io d e , t. XII, 1884, p . 120).