atteint au plus 2 mètres, paraît d’ailleurs être entretenu par des sources qui ont

empêché le dépôtdes alluvions'.

Certains méandres abandonnés du Mississipi sont transformés en lacs ayant

la forme de croissants, que les Américains appellent « ox-bow lakes! ».

D’après Russell*, les lacs que l’on rencontre sur les deltas marins des grands

fleuves auraient souvent une origine analogue. Toutefois il est probable que le

cordon littoral a joué un rôle important dans leur formation. Tel paraît être, du

moins, le cas de ceux que possède le delta du Rhône.

9° B A R R A G E P A R U N C O R D O N L IT T O R A L

On sait que, sous l’influence des courants, les matériaux charriés le long des

côtes maritimes forment des cordons qui s’appuient sur les promontoires et qui

isolent derrière eux des portions de mer dans les parties concaves du rivage3. Les

nappes d’eau ainsi formées, qu’on désigne sous le nom de lagunes, sont presque

entièrement séparées de la mer et ne restent en communication avec elle que par

une étroite ouverture appelée « grau » sur les côtes méridionales de France. Moins

salées que la mer à cause des affluents d’eau douce qu’elles reçoivent, elles forment

quelque chose d’intermédiaire entre la mer et les lacs.

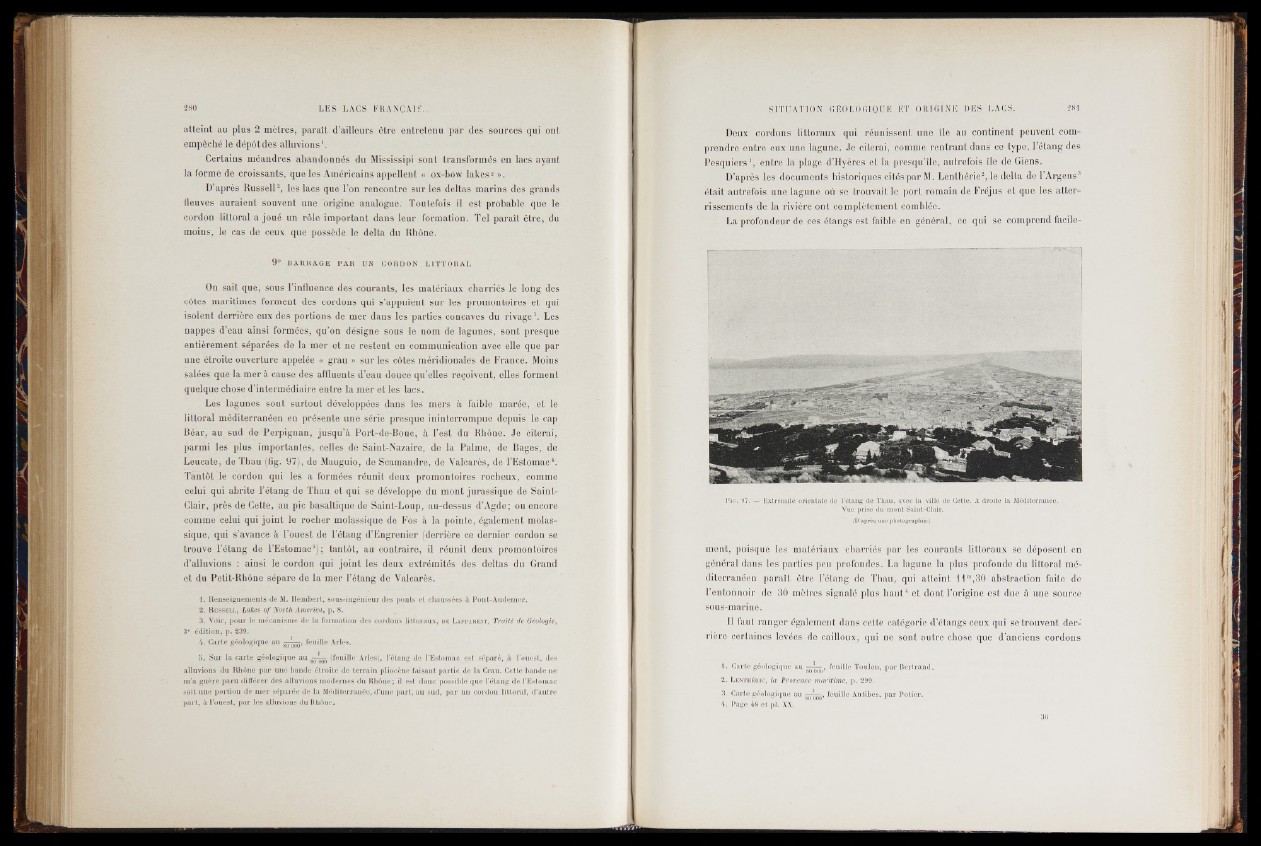

Les lagunes sont surtout développées dans les mers à faible marée, et le

littoral méditerranéen en présente une série presque ininterrompue depuis le cap

Béar, au sud de Perpignan, jusqu’à Port-de-Bouc, à l’est du Rhône. Je ¿itérai,

parmi les plus importantes, celles de Saint-Nazaire, de la Palme, de Bages, de

Leucate, de Thau (fig. 97), de Mauguio, de Scamandre, de Valcarès, de l’Estomac*.

Tantôt le cordon qui les a formées réunit deux promontoires rocheux, comme

celui qui abrite l’étang de Thau et qui se développe du mont jurassique de Saint-

Clair, près de Cette, au pic basaltique de Saint-Loup, au-dessus d’Agde; ou encore

comme celui qui joint le rocher molassique de Fos à la pointe, également molas-

sique, qui s’avance à l’ouest de l’étang d’Engrenier (derrière ce dernier cordon se

trouve l’étang de l’Estomac5) ; tantôt, au contraire, il réunit deux promontoires

d’alluvions : ainsi le cordon qui joint les deux extrémités des deltas du Grand

et du Petit-Rhône sépare de la mer l’étang de Valcarès.

\ . R en se ig n em en ts d e M. Hembert, so u s-in g én ieu r d es p onts e t ch au ssé e s à Pon t-A ud em e r .

2 . R u ssell, Lakes o f North America, p . 8 .

3 . Voir, p ou r l e m é ca n ism e d e la fo rma tion d es cordon s litto r au x , de Lapparent, Traité de Géologie,

3 e éd itio n , p . 2 3 9 .

4. Carte g é o lo g iq u e au ^ Q()(^, fe u ille Arles.

5 . Sur la ca r te g é o lo g iq u e au. (feu ille Ar le s), l’é ta n g de l ’E stom a c e s t sép a ré , à l ’o u e s t, des

a llu v io n s du Rh ône p ar u n e bande é t r o ite d e te rra in p lio c èn e fa isan t p a r tie de la Crau. Cette bande n e

m ’a g u è r e p aru d iffér er d e s a lluv ion s m od e rn e s du Rhône ; il e st d onc p o ssib le q u e l’étang de l ’E stomac

so it u n e p o r tio n d e m e r sép a r é e de la Méditerranée, d’u n e p art, a u su d, p ar u n cordon litto r a l, d’autre

p art, à l ’o u e st, par l e s alluv ion s du Rhône.

Deux cordons littoraux qui réunissent une île au continent peuvent comprendre

entre eux une lagune. Je citerai, comme rentrant dans ce type, l’étang des

Pesquiers ‘, entre la plage d’Hyères et la presqu’île, autrefois île de Giens.

D’après les documents historiques cités par M. Lenthéric2, le delta de l’Argens3

était autrefois une lagune où se trouvait le port romain de Fréjus et que les atterrissements

de la rivière ont complètement comblée.

La profondeur de ces étangs est faible en général, ce qui se comprend facile-

Fig. 97. — E x trémité o rien ta le de l'é tan g de Thau, avec la ville de Cette. A droite la Méditerranée.

Vue p rise du m o n t Saint-Clair.

(D’après, uno photographie.)

ment, puisque les matériaux charriés par les courants littoraux se déposent en

général dans les parties peu profondes. La lagune la plus profonde du littoral méditerranéen

paraît être l’étang de Thau, qui atteint l l m,30 abstraction faite de

l'entonnoir de 30 mètres signalé plus haut4 et dont l’origine est due à une source

sous-marine.

11 faut ranger également dans cette catégorie d’étangs ceux qui se trouvent derrière

certaines levées de cailloux, qui ne sont autre chose que d’anciens cordons

1. Carte g é o lo g iq u e au gQ^jô» fe u ille Toulon, p ar Bertrand.

2 . L e n t iié r ic , la Provence maritime, p . 2 9 9 .

3. Carte g éo lo g iq u e au — feu ille A n tib es, par P o tie r.

4 . Page 48 et pl. XX.