qu’an seul bassin, aujourd’hui coupé en deux parle delta duDoubs; — le lac de

Ghaillexon, qui s’étendait vers Morteau et que le même Doubs comble progressivement;

A- le lac de Nantua, qui atteignait les moraines frontales de Nurieux, et

que les alluvions de l’Oignin et de l’Ange ont considérablement réduit ; — le lac de

Barterand, qui se prolongeait au sud jusqu’à la moraine à laquelle.il doit son origine,

près du village de Saint-Champ (voir pl. II), etc.

En Suisse, de pareils comblements se produisent d’une manière grandiose

sous l’action des fleuves glaciaires ; tout le monde connaît la plaine formée par la

Ltttschine, qui sépare les lacs de Thun et de Brienz et sur laquelle est bâtie la ville

d’Interlaken, les deltas si caractéristiques des affluents des lacs de Sils et de Sil-

vaplana (fig. 146) dans l’Engadine, etc.

4° l ’é m i s s a i r e s e c r e u s e u n l i t o a n s l a d i g u e q u i s o u t i e n t l e

L A C , D O N T L E N IV E A U E S T A IN S I P R O G R E S S IV E M E N T A R A IS S É

Comme je l’ai dit plus haut, un lac n’est qu’un accident dans le profil en long

d’un cours d’eau, accident qui tend à disparaître à mesure que celui-ci façonne son

profil définitif. Ce profil est, on le sait, une courbe concave vers le ciel, tangente

horizontalement au niveau de base et tendant à devenir verticale au point de départ,

là où la masse de l’eau a pour limite zéro '.

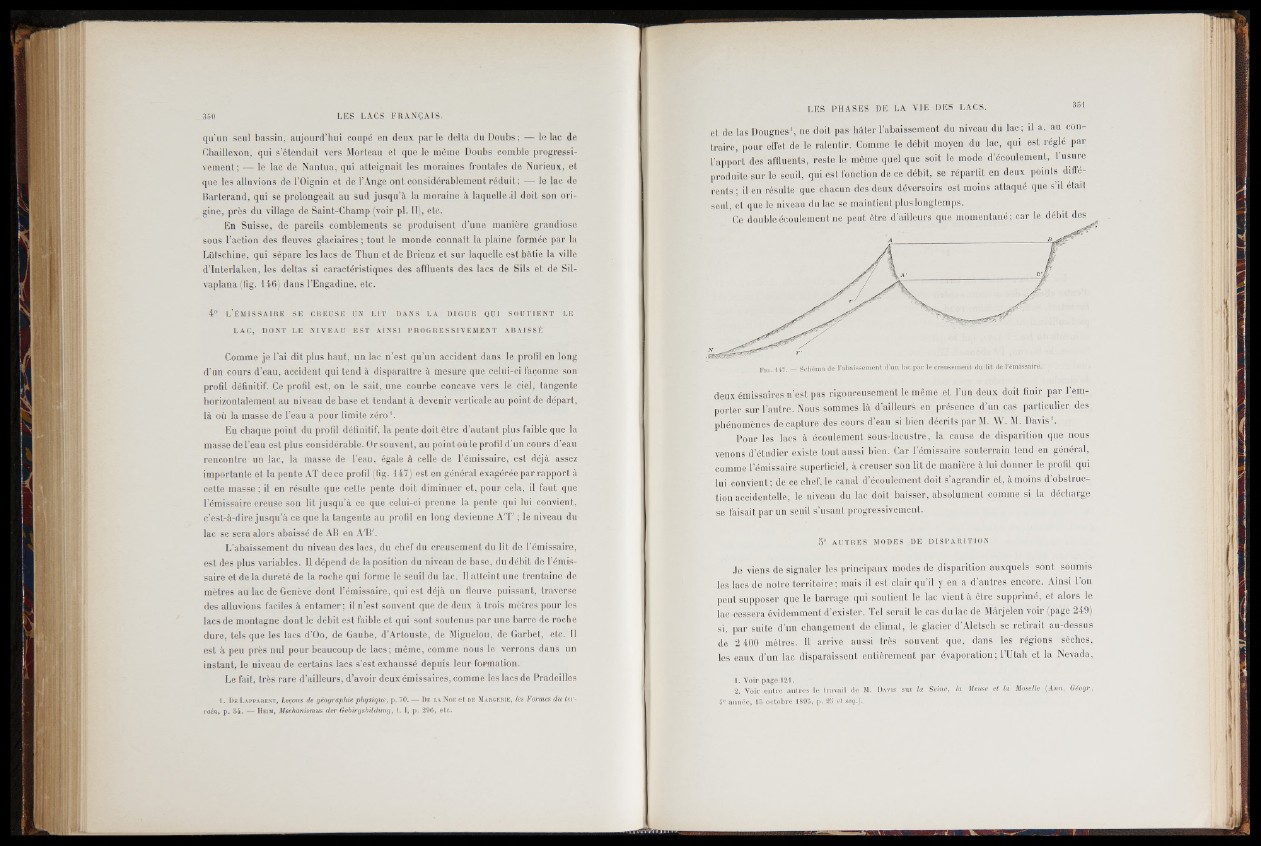

En chaque point du profil définitif, la pente doit être d'autant plus faible que la

masse de l’eau est plus considérable. Or souvent, au point où le profil d’un cours d’eau

rencontre un lac, la masse de l’eau, égale à celle de l’émissaire, est déjà assez

importante et la pente AT de ce profil (fig. 147) est en général exagérée par rapport à

cette masse ; il en résulte que cette pente doit diminuer et, pour cela, il faut que

l’émissaire creuse son lit jusqu’à ce que celui-ci prenne la pente qui lui convient,

c’est-à-dire jusqu'à ce que la tangente au profil en long devienne A'T' ; le niveau du

lac se sera alors abaissé de AB en A'B'.

L’abaissement du niveau des lacs, du chef du creusement du lit de l’émissaire,

est des plus variables. Il dépend de la position du niveau de base, du débit de l’émissaire

et de la dureté de la roche qui forme le seuil du lac. Il atteint une trentaine de

mètres au lac de Genève dont l’émissaire, qui est déjà un fleuve puissant, traverse

des alluvions faciles à entamer; il n’est souvent que de deux à trois mètres pour les

lacs de montagne dont le débit est faible et qui sont soutenus par une barre de roche

dure, tels que les lacs d’Oo, de Gaube, d’Artouste, de Miguelou, de Garbet, etc. II

est à peu près nul pour beaucoup de lacs; même, comme nous le verrons dans un

instant, le niveau de certains lacs s’est exhaussé depuis leur formation.

Le fait, très rare d’ailleurs, d’avoir deux émissaires, comme les lacs de Pradeilles

1 . D e L a p p a b e n t , Leçons de géographie p h y siq u e , p . 7 0 . — D e l a Noë e t d e M a r g e r i e , les Formes d u terra

in , p . 54. — He jm, Mechanismus d e r Gebirgsbildung, t. I, p . 296, etc.

et de las Dougnes1, ne doit pas hâter l’abaissement du niveau du lac; il a, au contraire,

pour effet de le ralentir. Comme le débit moyen du lac, qui est réglé par

l’apport des affluents, reste le même quel que soit le mode d’écoulement, l’usure

produite sur le seuil, qui est fonction de ce débit, se répartit en deux points différents

; il en résulte que chacun des deux déversoirs est moins attaqué que s’il étail

seul, et que le niveau du lac se maintient plus longtemps.

deux émissaires n’est pas rigoureusement le même et l’un deux doit finir par l ’emporter

sur l ’autre. Nous sommes là d’ailleurs en présence d’un cas particulier des

phénomènes de capture des cours d’eau si bien décrits par M. W. M. Davis5.

Pour les lacs à écoulement sous-lacustre, la cause de disparition que nous

venons d’étudier existe tout aussi bien. Car l’émissaire souterrain tend en général,

comme l’émissaire superficiel, à creuser son lit de manière à lui donner le profil qui

lui convient ; de ce chef, le canal d’écoulement doit S’agrandir et, à moins d’obstruction

accidentelle, le niveau du lac doit baisser, absolument comme si la décharge

se faisait par un seuil s’usant progressivement.

5 ° A U T R E S M O D E S D E D I S P A R IT IO N

Je viens de signaler les principaux modes de disparition auxquels sont soumis

les lacs de notre territoire ; mais il est clair qu’il y en a d’autres encore. Ainsi l ’on

peut supposer que le barrage qui soutient le lac vient à être supprimé, et alors le

lac-cessera évidemment d’exister. Tel serait le cas du lac de Marjelen voir (page 249)

si, par suite d’un changement de climat, le glacier d Aletsch se retirait au-dessus

de 2 400 mètres. Il arrive aussi très souvent que, dans les régions sèches,

les eaux d’un lac disparaissent entièrement par évaporation; l’Utah et la Nevada,

1. Voir p age 121.

2 . Voir en tr e a u tr e s le travail d e M. D a v is sur la Seine, la Meuse e t la Moselle (Ann. Géogr.

5e a n n é e , 15 octobr e 1895, p. 25 e t seq.).