H. — Forme générale du relief immergé.

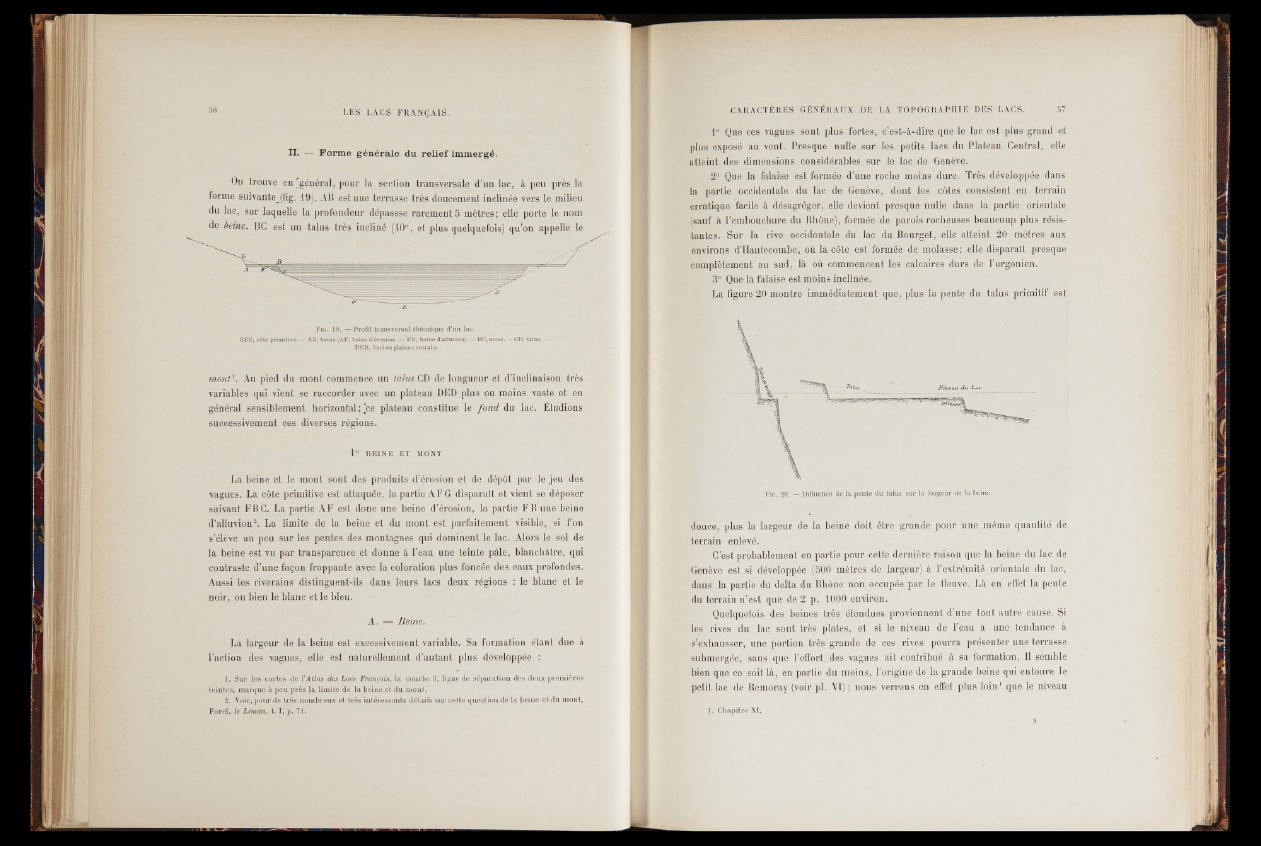

On trouve en [’général, pour la section transversale d’un lac, à peu près la

forme suivanteJfîg. 19). AB estime terrasse très doucement inclinée vers le milieu

du lac, sur laquelle la profondeur dépassse rarement 5 mètres; elle porte le nom

Fig-. 19. — Profil transversal théorique d’un lac.

GFC, còte primitive.— AB, beine (AF, beine d'érosion. — FB, beine d’alluvion). — BC, mont. — CD, talus. —

DED, fond ou plaine centrale.

mont1. Au pied du mont commence un talus CD de longueur et d’inclinaison très

variables qui vient se raccorder avec un plateau DED plus ou moins vaste et en

général sensiblement horizontal ; [ce plateau constitue le fond du lac. Etudions

successivement ces diverses régions.

1 ° B E IN E ET MONT

La beine et le mont sont des produits d’érosion et de dépôt par le jeu des

vagues. La côte primitive est attaquée, la partie AFG disparatt et vient se déposer

suivant FBC. La partie AF est donc une beine d’érosion, la partie FB une beine

d’alluvion*. La limite de la beine et du mont est parfaitement visible, si l’on

s’élève un peu sur les pentes des montagnes qui dominent le lac. Alors le sol de

la beine est vu par transparence et donne à l’eau une teinte pâle, blanchâtre, qui

contraste d’une façon frappante avec la coloration plus foncée des eaux profondes.

Aussi les riverains distinguent-ils dans leurs lacs deux régions : le blanc et le

noir, ou bien le blanc et le bleu.

A. — Beine.

La largeur de la beine est excessivement variable. Sa formation étant due à

l’action des vagues, elle est naturellement d’autant plus développée :

1. Sur le s ca r te s d e l’A tla s des Lacs Français, la co u rb e 5, lig n e d e sép a ra tion d e s d eu x p r em iè r e s

te in te s , marque à p eu p r è s la lim ite de la b e in e e t du m o n t.

2. Voir, p our de tr ès n om b r eu x e t tr è s in té r e ssa n ts d é ta ils su r c e tte q u e stio n de la b e in e e t d u mon t,

F o r e l, le Léman, t .1 , p. 71,

1° Que ces vagues sont plus fortes, c’est-à-dire que le lac est plus grand et

plus exposé au vent. Presque nulle sur les petits lacs du Plateau Central, elle

atteint des dimensions considérables sur le lac de Genève.

2° Que la falaise est formée d’une roche moins dure. Très développée dans

la partie occidentale du lac de Genève, dont les côtes consistent en terrain

erratique facile à désagréger, elle devient presque nulle dans la partie orientale

(sauf à l’embouchure du Rhône), formée de parois rocheuses beaucoup plus résistantes.

Sur la rive occidentale du lac du Bourget, elle atteint 20 mètres aux

environs d’Hautecombe, où la côte est formée de molasse; elle disparait presque

complètement au sud, là où commencent les calcaires durs de l’urgonien.

3° Que la falaise est moins inclinée.

La figure 20 montre immédiatement que, plus la pente du talus primitif est

Fig. 20. — Influence de la pente du talus sur la largeur de la beine.

douce, plus la largeur de la beine doit être grande pour une même quantité de

terrain enlevé.

C’est probablement en partie pour cette dernière raison que la beine du lac de

Genève est si développée (500 mètres de largeur) à l’extrémité orientale du lac,

dans la partie du delta du Rhône non occupée par le fleuve. Là en effet la pente

du terrain n’est que de 2 p. 1000 environ.

Quelquefois des beines très étendues proviennent d’une tout autre cause. Si

les rives du lac sont très plates, et si le niveau de l’eau a une tendance à

s’exhausser, une portion très grande de ces rives pourra présenter une terrasse

submergée, sans que l’effort des vagues ait contribué à sa formation. Il semblé

bien que ce soit là, en partie du moins, l’origine de la grande beine qui entoure le

petit lac de Ilemoray (voir pl. VI) ; nous verrons en effet plus loin' que le niveau

1. Chapitre XI,