ment au lac d’Aiguebelette dont la longueur n’est que de 4 kilomètres, dont 1 orientation,

qui va d’abord du nord au sud, passe ensuite de l’est à l’ouest, et qui, de plus,

est protégé contre les vents du nord-est par la montagne de l’Épine. Dans ces conditions,

vu la faible conductibilité de l’eau, la chaleur reçue parle lac d Aiguebelette

reste tout entière dans les couches superficielles; une sorte d’équilibre s établit

entre la température de ces couches et celle de l’atmosphère, et le lac ne reçoit plus

qu’une quantité insignifiante de chaleur. Au contraire la chaleur reçue par le lac

d’Annecy peut, grâce aux courants, pénétrer dans les couches profondes, il en

résulte, d’une part, un réchauffement de ces dernières couches, d’autre part, un

refroidissement des couches superficielles, qui deviennent aptes à acquérir une

nouvelle quantité de chaleur au contact de l'atmosphère.

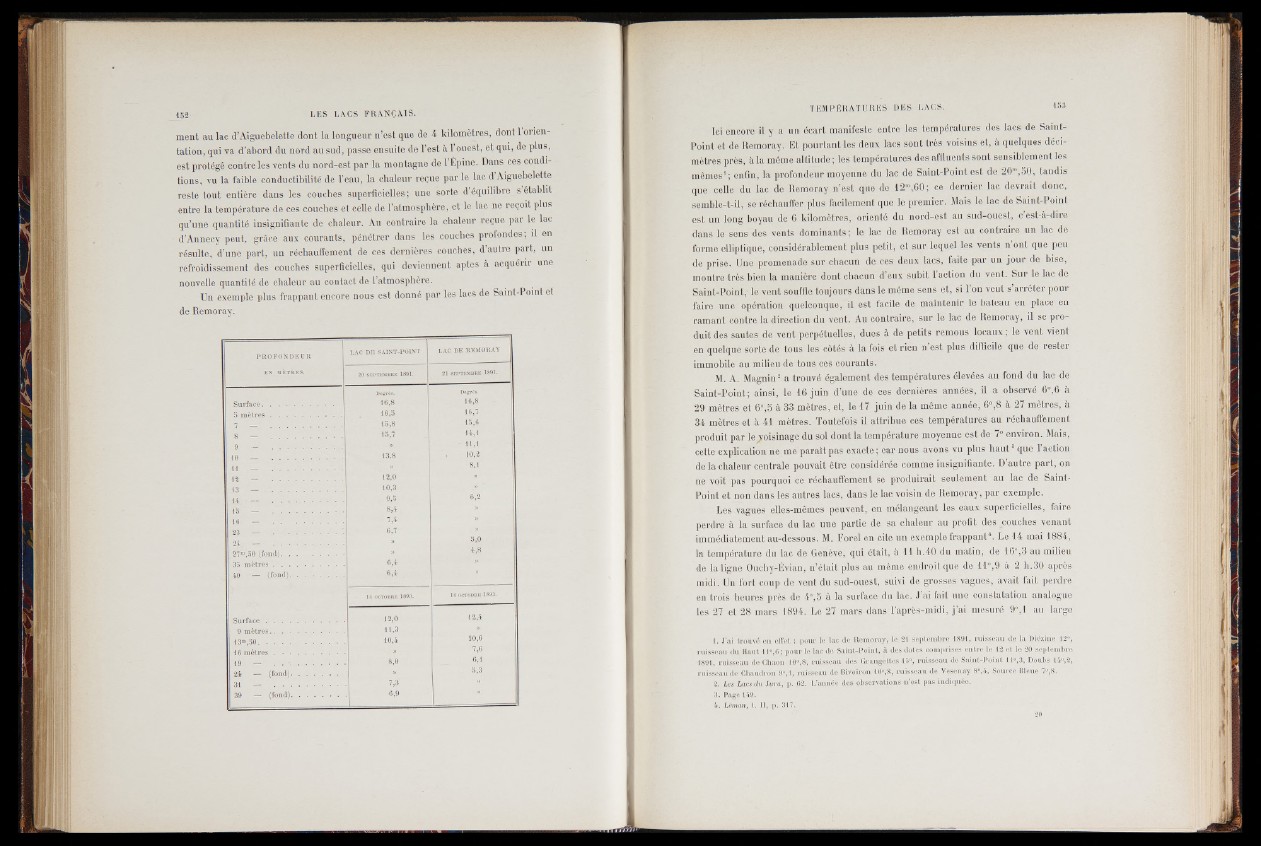

Un exemple plus frappant encore nous est donné par les lacs de Saint-Point et

de Remoray.

PR O FO N D E U R

LAC DE SAINT-POINT LAC DE REMORAY

EN MÈTRES.

« » ' « ■

Degrés. Degrés.

S u r fa c e .................................. • • 1 6 ,8 1 6 ,8

5 m è t r e s ............................................ 1 6 ,5 1 6 ,7

7 — .................................................. 1 5 ,8 1 5 ,6

8 ................................................. 1 5 ,7 1 4 ,1

9 ................................................. - 1 1 ,1

1 0 — ...................................... - ■ 1 3 ,8

11 — ........................................... 8,1

1 2 - ................................................. 1 2 ,0 »

13 ................................................. 1 0 ,3

1 4 — ................................................. 9 ,5

H — . . ............................... 8 ,4 I '•»>;' ■

1 6 ................................................. 7 ,4 v't

2 3 — ............................................1 6 ,7 . >>r

2 4 . . . . . • • - • » 5 ,0

2 7 ^ ,5 0 (fo n d )...................................... 1 f | - , 1 4 ,8

6 ,4

4 0 — (fond ). . ........................ 6 ,4

14 OCTOBRE 1893. 14 OCTOBRE '1893.

S ur face ................................................ 1 2 ,0 1 2 ,4

9 m è t r e s .......................... .... . . . 1 1 ,3 »•

1 3m, 5 0 .................................................................. 1 0 ,4 1 0 ,6

1 6 m è tr e s ....................................... »

19 . . . ........................... 8 ,0 6,1

2 4 — (fon d )............................. » 5 ,3

31 ............................................ 7 ,3 »

3 9 B (fo n d )............................. 6 ,9

H , ” '

Ici encore il y a un écart manifeste entre les températures des lacs de Saint-

Point et de Remoray. Et pourtantles deux lacs sont très voisins et, à quelques décimètres

près, à la même altitude; les températures des affluents sont sensiblement les

mêmes1; enfin, la profondeur moyenne du lac de Saint-Point est de 20m,50, tandis

que celle du lac de Remoray n’est que de I2ra,60; ce dernier lac devrait donc,

semble-t-il, se réchauffer plus facilement que le premier. Mais le lac de Saint-Point

est un long boyau de 6 kilomètres, orienté du nord-est au sud-ouest, c est-à-dire

dans le sens des vents dominants; le lac de Remoray est au contraire un lac de

forme elliptique, considérablement plus petit, et sur lequel les vents n’ont que peu

de prise. Une promenade sur chacun de ces deux lacs, faite par un jour de bise,

montre très bien la manière dont chacun d’eux subit l’action du vent. Sur le lac de

Saint-Point,- le vent souffle toujours dans le même sens et, si l’on veut s arrêter pour

faire une opération quelconque, il est facile de maintenir le bateau en place en

ramant contre la direction du vent. Au contraire, sur le lac de Remoray, il se produit

des sautes de vent perpétuelles, dues à de petits remous locaux; le vent vient

en quelque sorte de tous les côtés à la fois et rien n’est plus difficile que de rester

immobile au milieu de tous ces courants.

M. A. Magnin2 a trouvé également des températures élevées au fond du lac de

Saint-Point; ainsi, le 16 juin d’une de ces dernières années, il a observé 6°,6 à

29 mètres et 6°,5 à 33 mètres, et, le 17 juin de la même année, 6°,8 à 27 mètres, à

34 mètres et à 41 mètres. Toutefois il attribue ces températures au réchauffement

produit par le voisinage du sol dont la température moyenne est de 7° environ. Mais,

cette explication ne me paraît pas exacte; car nous avons vu plus haut3 que l’action

de la chaleur centrale pouvait être considérée comme insignifiante. D’autre part, on

ne voit pas pourquoi ce réchauffement se produirait seulement au lac de Saint-

Point et non dans les autres lacs, dans le lac voisin de Remoray, par exemple.

Les vagues elles-mêmes peuvent, en mélangeant les eaux superficielles, faire

perdre à la surface du lac une partie de sa chaleur au profit des couches venant

immédiatement au-dessous. M. Forel en cite un exemple frappant4. Le 14 mai 1884,

la température du lac de Genève, qui était, à 11 h.40 du matin, de 16°,3 au milieu

de la ligne Ouchy-Évian, n’était plus au même endroit que de 11°,9 à 2 h.30 après

midi. Un fort coup de vent du sud-ouest, suivi de grosses vagues, avait fait perdre

en trois heures près de 4°,5 à la surface du lac. J ai fait une constatation analogue

les 27 et 28 mars 1894. Le 27 mars dans l’après-midi, j’ai mesuré 9°,1 au large

1. J’ai trouvé en e ffe t ; pour le la c de R emoray, le 21 sep tem b r e 1891, ru is s e a u de la D ië z in e 12°,

ru isse a u du Haut 11°,6 ; p our le la c de S a in t-P o in t, à d e s d a tes com p r ise s en tr e l e 12 e t l e 20 sep tem b r e

1891, ru issea u de Chaon 10°,8, ru issea u d es Grangèttes 15°, ru issea u de S a in t-P o in t -11°,3, Doubs 14°,2,

ru issea u de Chaudron 9°,1, ru is s e a u de Bivoiron 10°,8, ru is s e a u d e V e sen a y 8°,4, S our ce Bleue 7°,8.

2. Les Lacs du Jura, p. ,62. L’a n n é e des ob se rv a tion s n ’e s t pas in d iq u é e .

3. Page 149.

4. Léman, t. II, p. 317.