la moraine latérale du glacier de la Grande-Casse, et qui, sans écoulement apparent,

s’infiltre à travers cette moraine.

Je ne connais pas de lac de quelque importance situé entre un glacier et sa

Fig. 16. — Lac Long et moraine du glacier de la Grande-Casse, 31 juillet 1893.

(D'après u n e ph o to g rap hie d e A. Del eb ecque .)

moraine, soit latérale, soit terminale. En général, l’espace manque pour permettre

une accumulation d’eau tant soit peu considérable.

4° B A R R A G E P A R LA M O R A IN E D ’ ON A N C IE N G L A C IE R

Lorsque, à la fin de la dernière époque glaciaire, les glaciers, se sont retirés

des régions qu’ils avaient temporairement envahies, ils ont laissé des moraines dans

les vallées qu’ils abandonnaient. Certaines de ces moraines marquent la limite

extrême qu’ils ont atteinte; d’autres correspondent à des arrêts qu’ils ont subis

pendant leur mouvement de recul; les unes et les autres sont des moraines dites

frontales ou terminales. Il existe aussi des moraines latérales analogues à celles que

nous voyons sur les rives des glaciers actuels. Enfin on trouve encore des accumulations

irrégulières de terrain erratique qui peuvent résulterde l’entre-croisement

de moraines frontales on latérales, qui parfois aussi sont d’anciennes moraines profondes.

Ces terrains glaciaires ont fait dans ces dernières années l’objet de nombreuses

études ; je citerai notamment, pour la Suisse, les travaux de M. Léon Du Pasquier 1 ;

1. Léon du P asquier, Ueber d ie Fluvioglacialen Ablagerungen d e r Nordschweiz (B eitrâge zu r geol. Karle

d e r Schweiz, 31 le Lie fe ru ng, 1891) e t les Allumons glaciaires de la Suisse dans la région exté rieure aux

moraines internes (A rch . S. P . N. G ., 3e p é r io d e , t. XXVI, 1891, p . 44). — P e n c k , B r ü c k n e r e t Du P a s -

q ü ie r , le Système g la c ia ire des Alpe s (Bull. Soe. Sc. Nat. de Neuchatel, t. XXII, 1893-1894, 7 a v r il 1894).

pour l’Allemagne et l’Autriche, ceux de MM. Penck* et Brückner*; pour les Alpes

françaises, ceux de MM. Faisan, Chantre3, Delafond, Depéret4, Kilian5; pour les

Pyrénées et le Plateau Central, ceux de M. Boule6. Moi-même je les ai étudiés dans

le Jura7 et dans les Vosges.

Remarquons que beaucoup de lacs ne peuvent être rangés qu’avec des réserves

dans la catégorie des lacs morainiques ; parfois, en effet, aucun affleurement ne

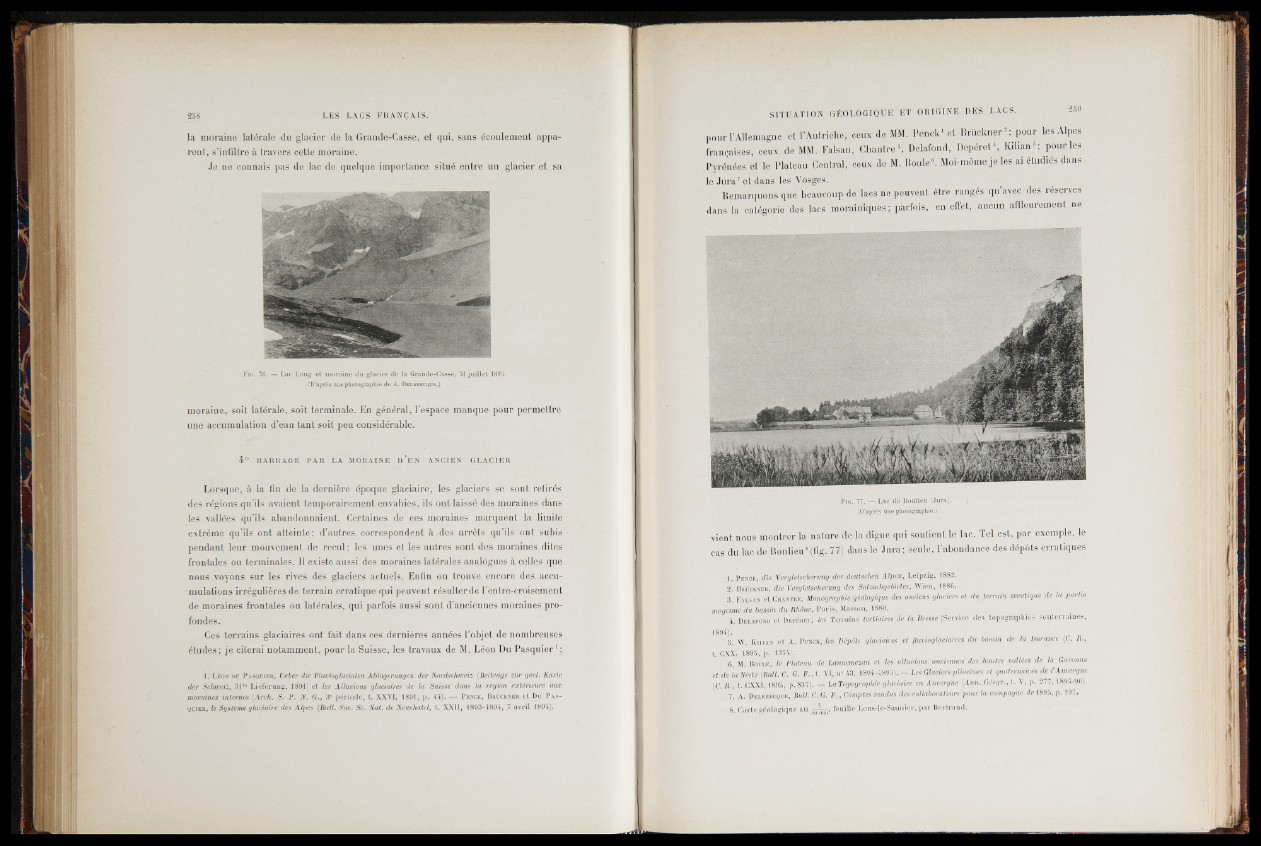

Fig. 77. — Lac de Bonlieu (Jura).

(D'après une photographie.) .

vient nous montrer la nature de la digue qui soutient le lac. Tel est, par-exemple, le

cas du l a c de Bonlieu8 (fig. 7 7 ) dans le Jura; seule, l’abondance des dépôts erratiques

.(, Penck, die Vergletscherung d e r deutschen A lp e n , Leipz ig, 1882.

2 . B rückner, d ie Vergletscherung des Salzachgebictcs, W ien , 1886.

3. F a is a n e t Cha ntr e, Monographie géologique des anciens glaciers e t du terra in erratique de la p a r tie

moyenne du bassin du Rhône, P a r is, Masson, 1880.

4. Delafond e t D e pé r e t , les Terrains tertia ire s de la Bresse (Servic e d e s top o g rap h ie s so u te r r a in e s,

1894). . '

5 . W . K il ia n e t A . P enck, les Dépôts glaciaires e t fluvioglaciaires du bassin de la Durance (C. R.,

t. CXX, 1895, p . 1354).

6. M. Bo u l e , le Plateau de Lannemczan e t les allumons anciennes des hautes vallée s d e la Garonne

et de la Neste (Btili. C. G. F ., t. VI, n” 43; 1894-1895), — Les Glacie rspliocène s e t quate rnaires de l'Auvergne

IC. Il-, t. CXXI, 1895, p . 831). — La Topographie g laciaire en A uv ergne (An n. Gêogr., t. V, p . 217, 1895-96).

1. A. Delebecque, Bull. C. G. F . , Comptes rendus des collaborateurs p o u r la campagne de 1895, p. 191.

8. Carte g éo lo g iq u e au feu ille L ons-le -S aun ier, par Bertrand. .