mation des cônes de déjection de la Dranse, du Sierroz, du Laudon, et il est hors

de doute que, si le niveau actuel des lacs de Genève, du Bourget et d’Annecy

venait à s’abaisser, l’on trouverait que la structure de ces cônes est analogue

à celle des anciens deltas torrentiels du lac de Genève.

11 résulte de là qu’il est tout aussi imprudent d’élever, près du bord des lacs, des

constructions sur un cône de déjection que sur la beine d’une côte d’érosion ; car

la pente des couches profondes est la même de part et d’autre. Faute d’avoir

réfléchi à ce danger, les riverains du lac de Genève et les municipalités vaudoises

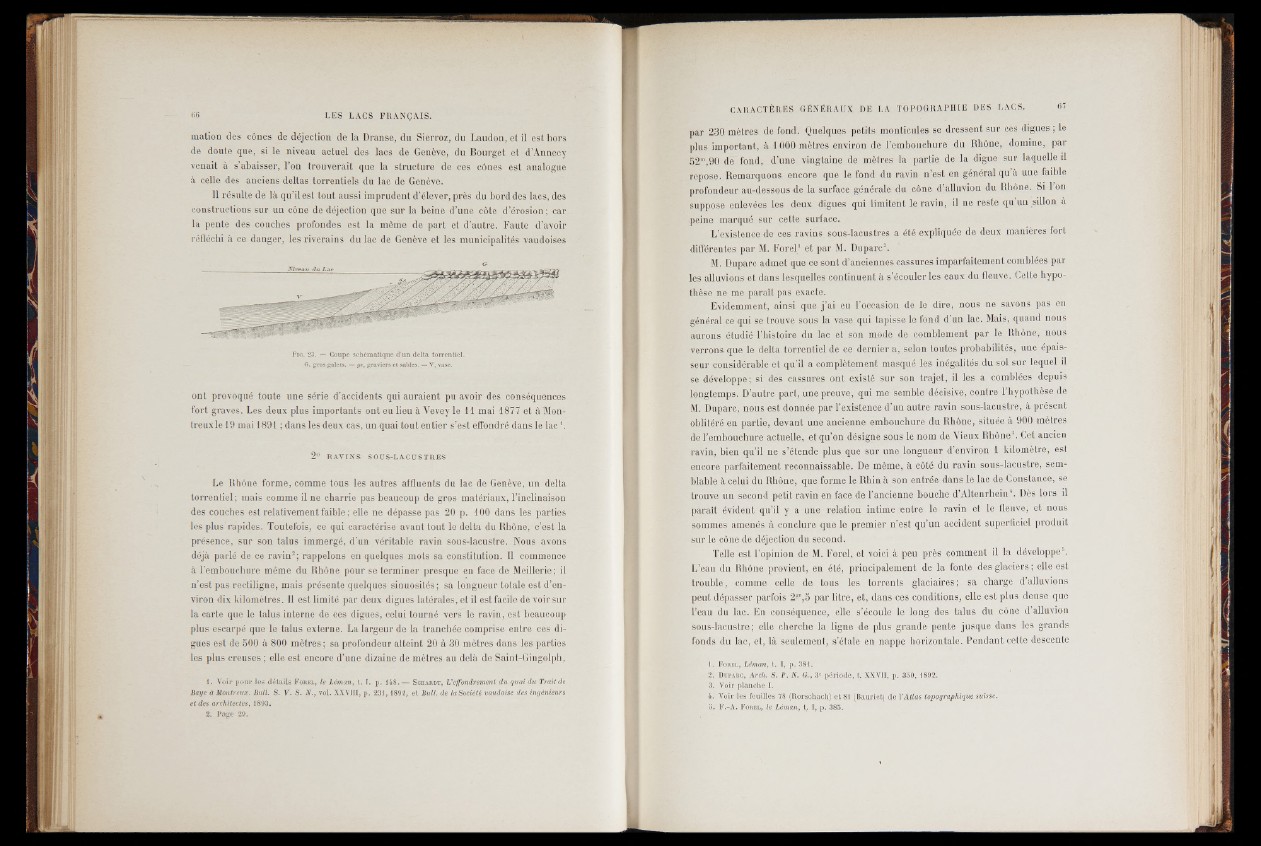

F ig . 23. — Coupe sch ém a tiq u e d’u n d e lta to r r en tie l.

G. g r o s g a le ts . — g s , g r a v ie f s e t sa b le s . — Y , v a s e .

ont provoqué toute une série d’accidents qui auraient pu avoir des conséquences

fort graves. Les deux plus importants ont eu lieu à Vevey le 11 mai 1877 et àMon-

treuxlel9 mai 1891 ; dans les deux cas, un quai tout entier s’est effondré dans le lac *.

2° R A V IN S SO U S -L A C U ST R E S

Le Rhône forme, comme tous les autres affluents du lac de Genève, un delta

torrentiel; mais comme il ne charrie pas beaucoup de gros matériaux, l’inclinaison

des couches est relativement faible ; elle ne dépasse pas 20 p. 100 dans les parties

les plus rapides. Toutefois, ce qui caractérise avant tout le delta du Rhône, c’est la

présence, sur son talus immergé, d’un véritable ravin sous-lacustre. Nous avons

déjà parlé de ce ravin3; rappelons en quelques mots sa constitution. Il commence

à l’embouchure même du Rhône pour se terminer presque en face de Meillerie ; il

n’est pas rectiligne, mais présente quelques sinuosités; sa longueur totale est d’environ

dix kilomètres. Il est limité par deux digues latérales, et il est facile de voir sur

la carte que le talus interne de ces digues, celui tourné vers le ravin, est beaucoup

plus escarpé que le talus externe. La largeur de la tranchée comprise entre ces digues

est de 500 à 800 mètres ; sa profondeur atteint 20 à 30 mètres dans les parties

les plus creuses ; elle est encore d’une dizaine de mètres au delà de Saint-Gingolph,

1 . V o ir p o u r l e s d é t a i l s F o r e l, le Léman , t . I . p . 1 4 8 . — S chardt, L'effondrement d u qu a i du T ra it de

Baye à Montreux. Bull. S. V . S . N ., v o l. XXVIII, p . 2 3 1 , 1892, e t Bull, de laSo c ié té vau doise des ingénieurs

e t des arch ite ctes, 1 8 9 3 .

2. Page 29.

par 230 mètres de fond. Quelques petits monticules se dressent sur ces digues ; le

plus important, à 1000 mètres environ de l’embouchure du Rhône, domine, par

52“,90 de fond, d’une vingtaine de mètres la partie de la digue sur laquelle il

repose. Remarquons encore que le fond du ravin n’est en général qu’à une faible

profondeur au-dessous de la surface générale du cône d’àlluvion du Rhône. Si 1 on

suppose enlevées les deux digues qui limitent le ravin, il ne reste qu’un sillon à

peine marqué sur cette surface.

L’existence de ces ravins sous-lacustres a été expliquée de deux manières fort

différentes par M. Forel* et par M. Duparc2.

M. Duparc admet que ce sont d’anciennes cassures imparfaitement comblées par

les alluvions et dans lesquelles continuent à s’écouler les eaux du fleuve. Cette hypothèse

ne me parait pas exacte.

Évidemment, ainsi que j’ai eu l’occasion de le dire, nous ne savons pas en

général ce qui se trouve sous la vase qui tapisse le fond d’un lac. Mais, quand nous

aurons étudié-l’histoire du lac et son mode de comblement par le Rhône, nous

verrons que le delta torrentiel de ce dernier a, selon toutes probabilités, une épaisseur

considérable et qu’il a complètement masqué les inégalités du sol sur lequel il

se développe; si des cassures ont existé sur son trajet, il les a comblées depuis

longtemps. D’autre part, une preuve, qui me semble décisive, contre l’hypothèse de

M. Duparc, nous est donnée par l’existence d’un autre ravin sous-lacustre, à présent

oblitéré en partie, devant une ancienne embouchure du Rhône, située à 900 mètres

de l’embouchure actuelle, et qu’on désigne sous le nom de Vieux Rhône3. Cet ancien

ravin, bien qu’il ne s’étende plus que sur une longueur d’environ 1 kilomètre, est

encore parfaitement reconnaissable. De même, à côté du ravin sous-lacustre, semblable

à celui du Rhône, que forme le Rhin à son entrée dans le lac de Constance, se

trouve un second petit ravin en face de l’ancienne bouche d’Altenrhein*. Dès lors il

parait évident qu’il y a une relation intime entre le ravin et le fleuve, et nous

sommes amenés à conclure que le premier n’est qu’un accident superficiel produit

sur le cône de déjection du second.

Telle est l’opinion de M. Forel, et voici à peu près comment il la développe5.

L’eau du Rhône provient, en été, principalement de la fonte des glaciers ; elle est

trouble, comme celle de tous les torrents glaciaires; sa charge d’alluvions

peut dépasser parfois 2gl',5 par litre, et, dans ces conditions, elle est plus dense que

l’eau du lac. En conséquence, elle s’écoule le long des talus du cône d’alluvion

sous-lacustre; elle cherche la ligne de plus grande pente jusque dans les grands

fonds du lac, et, là seulement, s’étale en nappe horizontale. Pendant cette descente

1 . F orel, Léman, t . I , p . 3 8 1 .

,2. D uparc, Arch. S. P . N. G., 3° p é r io d e , t. XXVII, p . 3 5 0 , 1 8 9 2 .

3 . Voir p la n ch e I.

4. Voir le s fe u ille s 78 (Rorsch ach ) e t 81 (Bauriet) d e l'A tla s topographique suisse.

5 . F .-A . F orel, le Léman, t^. I , p. 3 8 5 .