(0sr,665 de sulfate de chaux, 08r,027 de sulfate de magnésie). Ce sel provient

ou bien de sources sulfatées magnésiennes, ou bien d’une double décomposition

du sulfate de chaux par le carbonate de magnésie des cargneules et des calcaires

dolomitiquesl.

Alcalis.

Les alcalis se trouvent dans les eaux de certains lacs à l’état de chlorures,

lorsqu’il existe des roches salifères dans le bassin de ces lacs, ou lorsque, dans le

voisinage de la mer, les vents apportent des parcelles de sel marin8. Mais on les

rencontre aussi, comme nous l’avons vu, dans l’eau des lacs situés au milieu de

terrains composés de roches silicatées. Ils proviennent alors de la trituration des

débris de roches feldspathiques entraînés par les affluents. Les célèbres expériences

de M. Daubrée ont mis ce phénomène en évidence de la manière la plus

remarquable3.

Dans ce dernier cas, les alcalis existent en général à l’état de carbonates; en

effet, après avoir été mis en liberté lors de la décomposition des roches feldspathiques,

ils se combinent nécessairement avec l’acide carbonique de l’atmosphère.

Le résidu sec de l’eau d’un lac riche en alcalis fait presque toujours effervescence

avec les acides, bien que souvent le bassin du lac ne renferme pas de carbonates.

Toutefois il peut se faire que les carbonates ainsi formés soient décomposés par les

acides organiques que certaines eaux paraissent contenir en abondance. Ainsi l’eau

du lac de Gérardmer, dont la couleur jaune accuse une forte proportion de matière

organique, a un résidu sec qui, traité par l’acide chlorhydrique, ne donne aucune

trace d’effervescence.

%

Oxyde de fer et alumine.

L’oxyde de fer et l’alumine, qui n’existent d’ailleurs qu’en quantité extrêmement

petite, proviènnent de la dissolution de ces deux corps qui se trouvent dans

toutes les roches. Nous avons vu* que les vases en renferment une quantité assez

considérable.

Chlorures.

Le chlore parait se trouver dans toutes les eaux lacustres. Sa présence

s ’explique facilement par la diffusion extraordinaire des chlorures dans les roches

de toutes les catégories5 ; on sait d’ailleurs que le chlorure de sodium existe à l’état

1 . D a u b r é e , les Eaux souterraines à l'époque a ctuelle, II, p . 99'

2 . Voir p lu s lo in , à prop o s d e l ’o r ig in e des ch lo ru re s dans le s ea u x la cu str e s.

3 . D a ubrée, É tudes synthé tiques de géologie expé rimentale, p . 2 6 8 .

4 . P a g e s 87 e t seq.

5 . Daubrée, les Eaux sou te rraines à l’époque actuelle, II, p . 1 0 0 .

de dissolution dans les inclusions liquides de certains cristaux1. On ne-rencontre

toutefois, dans les eaux de la plupart de nos lacs, guère plus de 1 à 2 milligrammes

de chlore par litre. Mais, comme il était facile de le prévoir, on le trouve en abondance

dans les lacs dont le bassin renferme des gisements de sel gemme ou des

roches salifères (lac de Mouriscot)!. On le trouve aussi en assez grande quantité

dans les lacs du littoral landais, et notamment dans ceux d’Hourtin, de Lacanau, de

Cazaux (0et,0335 par litre) et de Parentis. Dans ces quatre derniers lacs, il ne parait

pas être apporté par les affluents qui prennent naissance sur le plateau des Landes,

où l’on ne connaît pas de roches salifères. Il ne peut résulter non plus d’infiltrations

d’eau de mer, tout au moins en ce qui concerne les lacs d’Hourtin et de Lacanau ;

car le fond de ces deux lacs est au-dessus du niveau de l’Océan. Il provient vraisemblablement

d’un entrainement par les vents d’ouest du chlorure de sodium dissous

dans l’eau de la mer, qui est à 5 kilomètres au plus de ces lacs.

Nitrates.

Les nitrates proviennent du lavage des sols qui, par suite du phénomène connu

sous le nom de nitrification, contiennent toujours une quantité plus ou moins

grande de ces sels. La nitrification a fait, comme l’on sait,*l'objet de remarquables

travaux de M. Schloesing3.

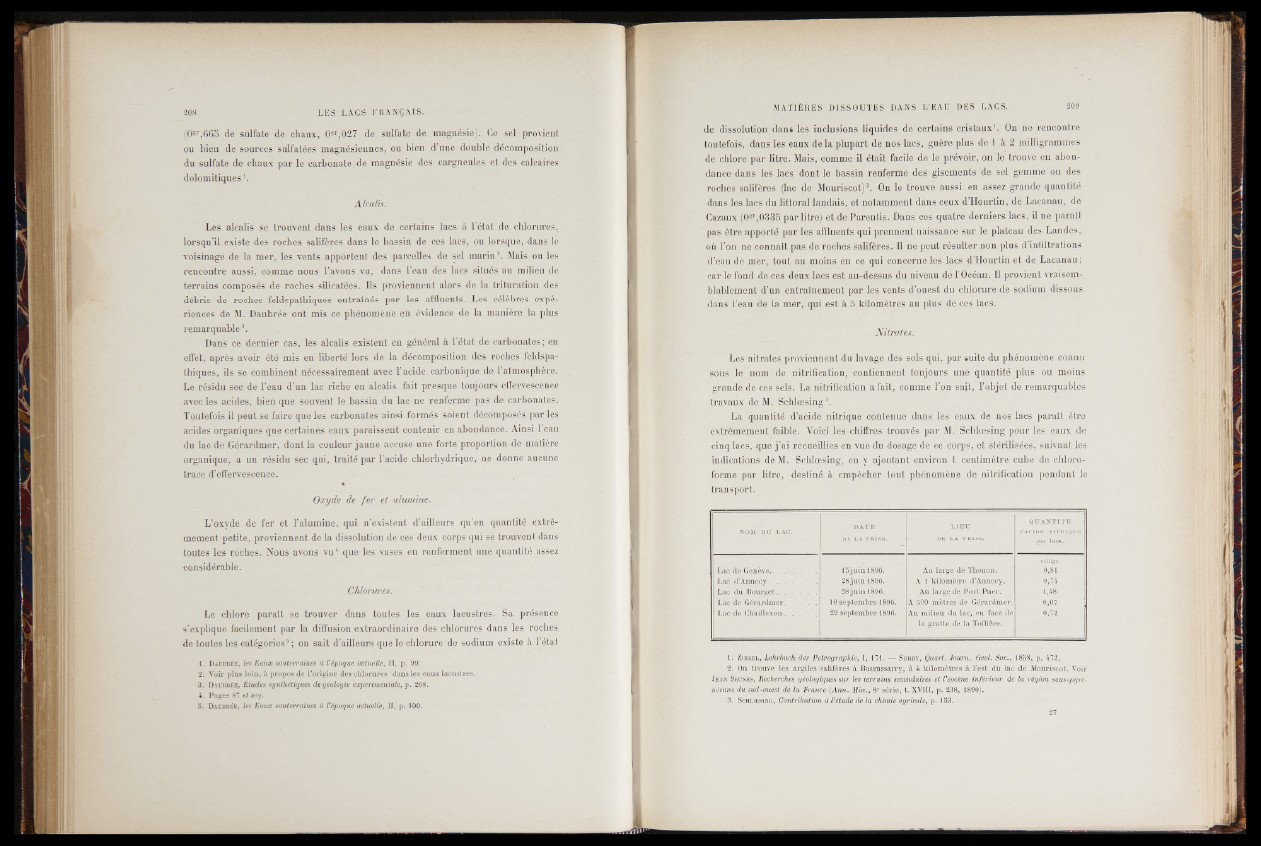

La quantité d’acide nitrique contenue dans les eaux de nos lacs parait être

extrêmement faible. Yoici les chiffres trouvés par M. Schloesing pour les eaux de

cinq lacs, que j ’ai recueillies en vue du dosage de ce corps, et stérilisées, suivant les

indications de M. Schloesing, en y ajoutant environ i centimètre cube de chloroforme

par litre, destiné à empêcher tout phénomène de nitrification pendant le

transport.

NOM DU LAC.

DATE L IEU

DE LA PRISE .

QUA NT IT É

d’a c i d e n i t r i q u e

par litre.

milligr.

Lac d e Genève. . .................... 15 ju in 1896. Au la rg e d e Thonôn. 0,81

Lac d’A n n e c y ............................. 2 8 j u in 1896. A 1 k ilom è tr e d’Anne cy. 0,74

Lac du B o u r g e t........................ 28 ju in 1896. Au la r g e d e P o r t P u er. 1,48

Lac d e Gérardmer................... 10 sep tem b r e 1896. A 500 m è tr e s de Gérardmer. 0,07

Lac de C h a ille x o n . . . . . 29 sep tem b r e 1896. Au m ilie u du lac,' en fa c e de

la g ro tte d e la Toffière.

0 ,7 2

1. Zirk e l , Lehrbuch d e r P etro g ra ph ie , I, 171. — S orby, Quart. Journ. Geol. S oc., 1858, p. 472.

2. On trouve le s a rg ile s sa lifè r e s à Bassussarry, à 4 k ilom è tr e s à l’e s t du la c d e Mouriscot. Voir

J ean S eun e s , Recherches géologiques su r les te r ra in s secondaires e t l ’éocène in fé rieu r de la région so u s-p y ré néenne

d u sud-ouest de la France (A n n. M in., 8® s é r ie , t. XVIII, p . 2 3 8 , 1890).

3. Sch loe s in g , Contribution à l’étude de la chimie agricole, p . 153.