miné de sulfate de protoxyde de fer ammoniacal titré. Le protoxyde de fer se précipite

et, en présence de l’oxygène dissous, se transforme partiellement en sesquioxyde.

La quantité de sesquioxyde formé, ou celle de protoxyde qui reste,

indique le poids d’oxygène dissous. Pour évaluer le poids de protoxyde non transformé,

on salure la potasse par un excès d’acide sulfurique. Les deux oxydes de fer

repassent à l’état de sulfate et on dose, à l ’aide de permanganate de potasse, l’oxyde

de fer resté à l’état de protoxyde. Cette méthode a été employée avec un grand

succès par M. Albert Lévy pour l’étude des eaux de la Ville de Paris1.

11 faut évidemment opérer à l’abri de l’air. M. Albert Lévy se sert d’une pipette

particulière, très commode et très ingénieuse®, qui cependant offre peut-être de

légers inconvénients pour un dosage de haute précision. J en ai fait usage à diverses

reprisés; j ’ai aussi exécuté les opérations dans un ballon à col étroit, sous une

couche de pétrole. J’ai toujours dosé l’oxygène au bord même des lacs, aussitôt que

possible après la prise.

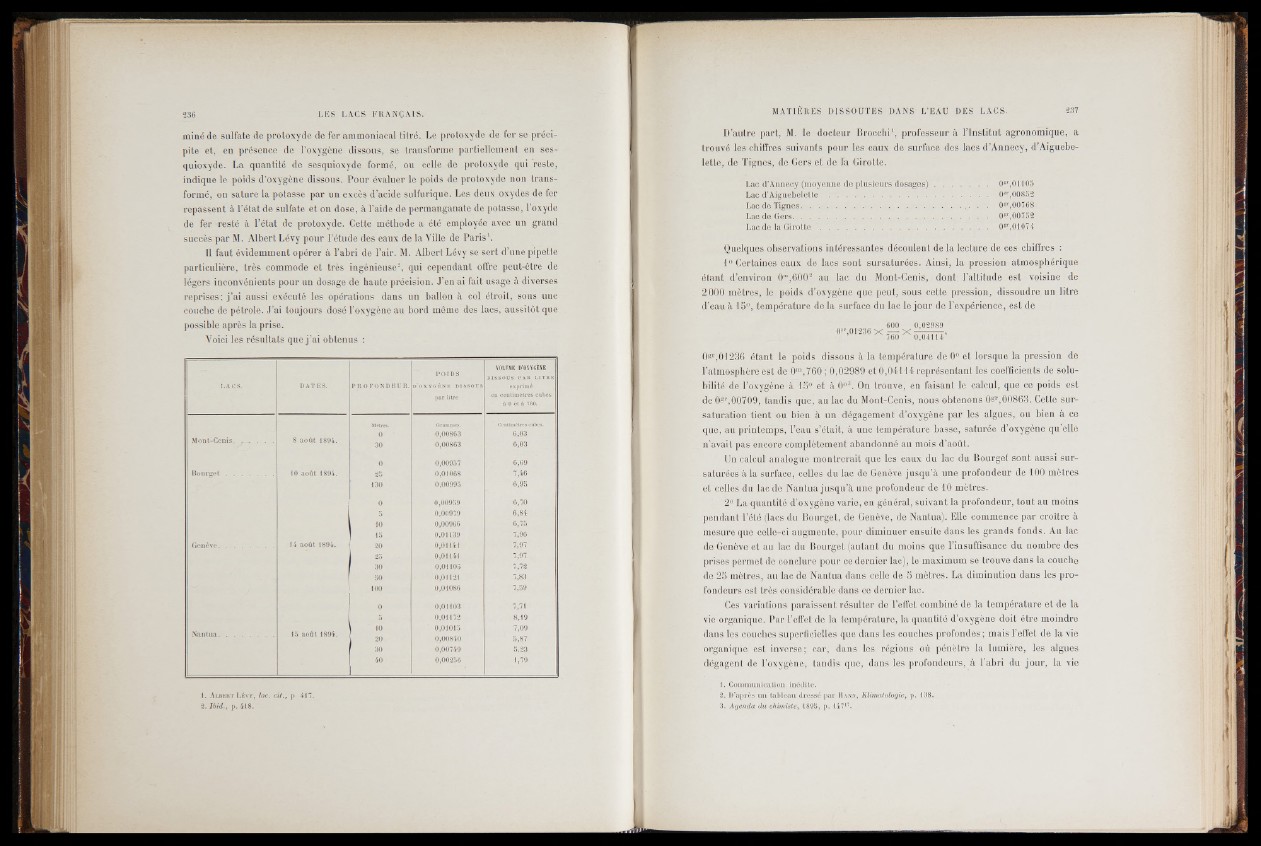

Voici les résultats que j ’ai obtenus :

I.ACS. D A T E S . P R O F O N D E U R .

PO ID S

d ' o x y g è n e d i s s o u s

p a r litre

VOLFME D'OXYGÈNE

DIS SOUS PAR L IT R E

exprimé

en centimètres cubes

à 0 e t à 760.

Mètres. Grammes Centimètres cubes.

0 0 ,0 0 8 6 3 6 ,0 3

Mont-Cenis. . ■. . . . 8 a o û t 1 8 9 4 .

30 0 ,0 0 8 6 3 6*03

0 0 ,0 0 9 5 7 6 ,6 9

B o u r g e t ................................. 1 0 a o û t 1 8 9 4 . 2 5 0 ,0 1 0 6 8 7,-46

1 3 0 0 ,0 0 9 9 5 6 ,9 5

0 0 ,0 0 9 5 9 6 ,7 0

5 0 ,0 0 9 7 9 6 ,8 4

10 0 ,0 0 9 6 6 6 ,7 5

15 0 ,0 1 1 3 9 7 ,9 6

G e n è v e ...................................... 1 4 a o û t 1 8 9 4 . 20 0 ,0 1 1 4 1 7 ,9 7

25 0,0 1 1 4 1 7 ,9 7

30 0 ,0 1 1 0 5 7 7 2

50 0,01121 7 ,8 3

100 0 ,0 1 0 8 6 7 ,5 9

0 0 ,0 1 1 0 3 7 ,7 1

0 ,0 1 1 7 2 8 ,1 9

' 10 0 ,0 1 0 1 5 7 ,0 9

N a n tu a .................................. 15 a o û t 1 8 9 4 . 20 0 ,0 0 8 4 0 5 ,8 7

30 0 ,0 0 7 4 9 5 .2 3

4 0 0 ,0 0 2 5 6 1,79

1 . A l b e r t L é v y , loc. c it ., p 4 1 7 .

D’autre part, M. le docteur Brocchi1, professeur à l’Institut agronomique, a

trouvé les chiffres suivants pour les eaux de surface des lacs d’Annecy, d’Aiguebe-

lette, de Tignes, de Gers et de la Girotte.

Lac d ’Annecy (mo y en n e de p lu s ie u rs d o s a g e s ) ........................... 0*r,01105

Lac d ’Aiguebelelte . '............................................................................ 0gr,00852

Lac de T ig n e s................................................................................ .. . . 0^,00768

Lac de Gers................................................................................................... O^,00752

Lac de la G i r o t t e .....................................................................................O6*,01074

Quelques observations intéressantes découlent de la lecture de ces chiffres :

1° Certaines eaux de lacs sont sursaturées. Ainsi, la pression atmosphérique

étant d’environ 0ra,6002 au lac du Mont-Cenis, dont l’altitude est voisine de

2000 mètres, le poids d’oxygène que peut, sous cette pression, dissoudre un litre

d’eau à 15°, température de la surface du lac le jour de l’expérience, est de

600 0,02989

0i' ' 01236 M 7 6 0 ^ 0 ^ 4 ’

0gr,0J236 étant le poids dissous à la température de 0° et lorsque la pression de

l’atmosphère est de 0m,760 ; 0,02989 et 0,04114 représentant les coefficients de solubilité

de l’oxygène à 15° et à 0°3. On trouve, en faisant le calcul, que ce poids est

de 0sr,00709, tandis que, au lac du Mont-Cenis, nous obtenons 0sr,00863. Cette sur-

saturation tient ou bien à un dégagement d’oxygène par les algues, ou bien à ce

que, au printemps, l’eau s’était, à une température basse, saturée d’oxygène qu’elle

n’avait pas encore complètement abandonné au mois d’août.

Un calcul analogue montrerait que les eaux du lac du Bourget sont aussi sursaturées

à la surface, celles du lac de Genève jusqu’à une profondeur de 100 mètres

et celles du lac de Nantua jusqu’à une profondeur de 10 mètres.

2° La quantité d’oxygène varie, en général, suivant la profondeur, tout au moins

pendant l’été (lacs du Bourget, de Genève, de Nantua). Elle commence par croître à

mesure que celle-ci augmente, pour diminuer ensuite dans les grands fonds. Au lac

de Genève et au lac du Bourget (autant du moins que l’insuffisance du nombre des

prises permet de conclure pour ce dernier lac), le maximum se trouve dans la couche

de 25 mètres, au lac de Nantua dans celle de 5 mètres. La diminution dans les profondeurs

est très considérable dans ce dernier lac.

Ces variations paraissent résulter de l’effet combiné de la température et de la

vie organique. Par l’effet de la température, la quantité d’oxygène doit être moindre

dans les couches superficielles que dans les couches profondes ; mais l’effet de la vie

organique est inverse; car, dans les régions où pénètre la lumière, les algues

dégagent de l’oxygène, tandis que, dans les profondeurs, à l’abri du jour, la vie

•1. Com mun ication in éd ite .

2 . D’a p rès u n tab leau dressé par Hann, Klimatologie , p . 138.

3. A g en d a du chimiste, 1895, p. 14717.