dans le voisinage nous fait supposer, peut-être à tort, qu’il doit son origine à ces

dépôts. Bien souvent aussi

cette digue a tout à fait

l’apparence d’une moraine,

mais il nous est impossible

d’affirmer qu’elle en est une

en réalité ; je citerai l’exemple

du lac des Corbeaux1 (fig. 78),

dans les Vosges, situé au milieu

d’un cirque de granulite

et dont Ch. Grad affirme qu’il

doit son existence à une

moraine2. La chose est possible,

mais ne me paraît pas

absolument démontrée. Sans

doute, les blocs épars sur le

sommet de la digue ont tout

F ig. — 78. — Lac des Corbeaux (Vosges), avec la digue d’apparence

morainique qui le soutient, 24 mai 1895.

(D’après une photographie de A. Dblbbecqub.)

à fait l’allure de blocs erratiques; mais il ne faut pas oublier que souvent, sous les

influences atmosphériques,

les roches granitiques se

disposent en amas chaotiques

qui donnent l’illusion

d’un dépôt morainique. La

fausse moraine des Escaldas3

(fig. 79), dans les Pyrénées-

Orientales, est bien connue.

Or, au lac des Corbeaux, aucune

tranchée ne peut nous

révéler à présent la structure

intérieure du barrage; tout

a été envahi par la végétation ;

il serait, à mon sens, imprudent

de conclure4. Enfin un

Fig. 79. — Fausse moraine des Escaldas (Pyrénées-Orientales),

30 juillet 1894.

(D’ap rè s une photographie de A. Dblebecque.)

certain nombre de cuvettes rocheuses ont été exhaussées par un barrage morai-

1 . Carte g éo lo g iq u e a u ¿ ¿ 5, fe u ille É p in a l, p ar Vé lain.

2. Ch. Grad, Lacs e t Réservoirs des Vosges (A n n . C. A . F., 1877, p . 1505).

3. Martins, Note géologique sur la va llée d u V em e t e t la distin ction des fausses e t des v ra ies

moraines dans les Pyréné es orientales (Bull. S . G. F ., 11e sé r ie , t. XI, 1854^ p. 442).

4 . D’a p r è s u n e com m u n ica tio n q u e m ’a fa ite M. V é la in , on tr ouv e ra it d ans la p a r tie su p é r ieu r e de

c e tte d igu e d e s b lo c s e x o tiq u e s d e p o rp hy r ite . Il en r é su lte r a it qu ’u n e p o rtion tou t au m o in s d e la d igue

s e r a it m o r a in iq u e .

nique; on a alors affaire à des lacs mixtes. Tel est, d’après M. Boule*, le cas du

lac de Menel* dans le Cantal.

Les lacs d’origine morainique peuvent se diviser en plusieurs groupes :

A. — La moraine barre la, vallée occupée par le glacier

(lacs de dépression centrale).

11 est reconnu à présent que la moraine frontale d un ancien glacier ne forme

qu’une partie d’un assemblage topographique plus complet. En général, elle est

suivie à l’aval d’une terrasse de matériaux roulés dont la pentes qui dépasse rarement

1 p. 100, décroît insensiblement à mesure qu’on s’éloigne de la moraine, et

elle est précédée à l’amont d’une dépression dont le fond se trouve notablement

plus bas que la terrasse. La terrasse située à l’aval de la moraine s appelle

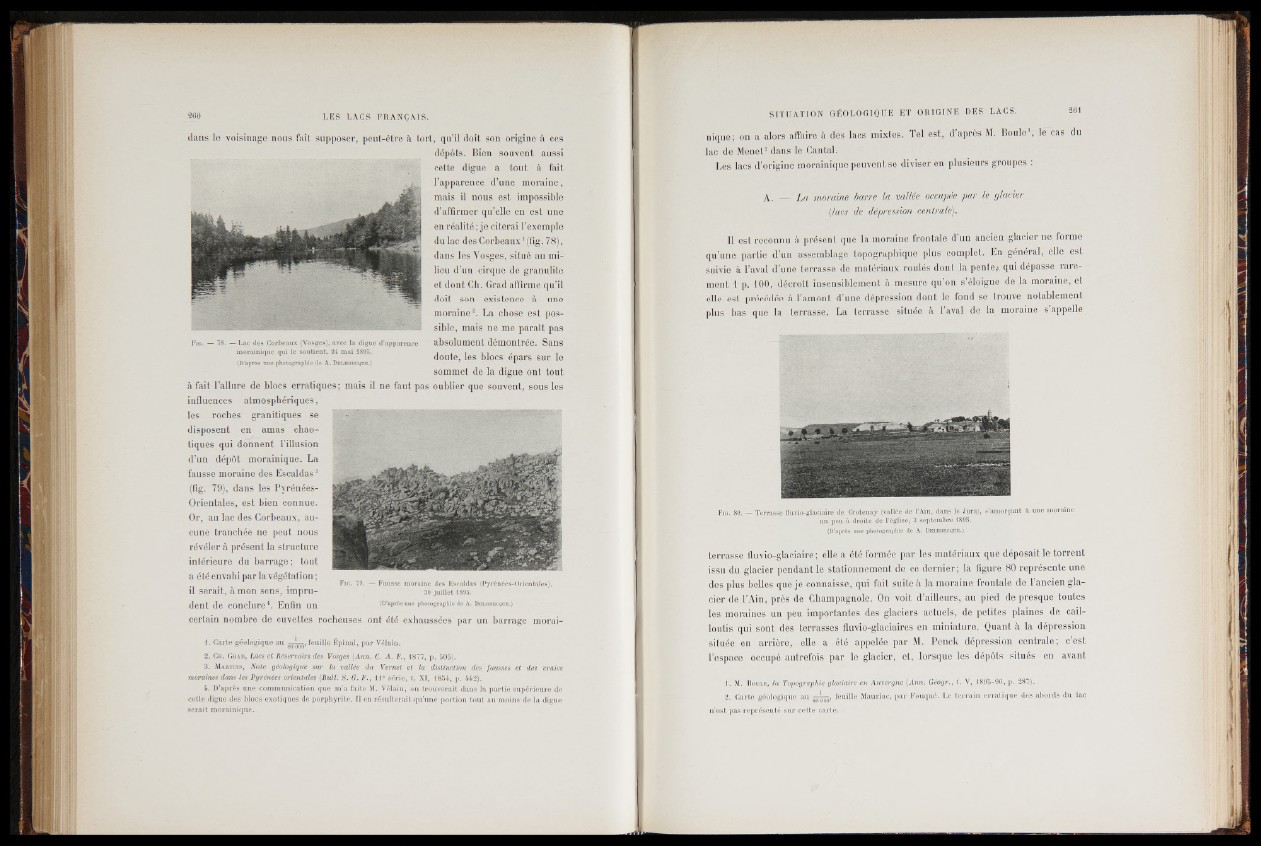

Fie. 80. — Terrasse fluvio-glaciaire de Crotenaj (vallée de l ’Ain, dans le Jura), s'amorçant à une moraine

un peu à droite de l ’église, 3 septembre 1895.

(D’après une photographie do A. Dblbbecqub.)

terrasse fluvio-glaciaire; elle a été formée par les matériaux que déposait le torrent

issu du glacier pendant le stationnement de ce dernier; la figure 80 représente une

des plus belles que je connaisse, qui fait suite à la moraine frontale de l’ancien glacier

de l’Ain, près de Champagnole. On voit d’ailleurs, au pied de presque toutes

les moraines un peu importantes d.es glaciers actuels, de petites plaines de cail-

loutis qui sont des terrasses fluvio-glaciaires en miniature. Quant à la dépression

située en arrière, elle a été appelée par M. Penck dépression centrale; c’est

l’espace occupé autrefois par le glacier, et, lorsque les dépôts situés en avant

■1. M. B oule, la Topographie glaciaire en Auv ergn e (An n. Géogr., t. V, 1 8 95-96, p. 287).

2. Carte g é o lo g iq u e au fe u ille Mauriac, p a r F ou qu é. Le te r ra in e r r a tiq u e d e s abords du lac

n ’e s t pas r ep r é sen té sur c e tte ca r te.