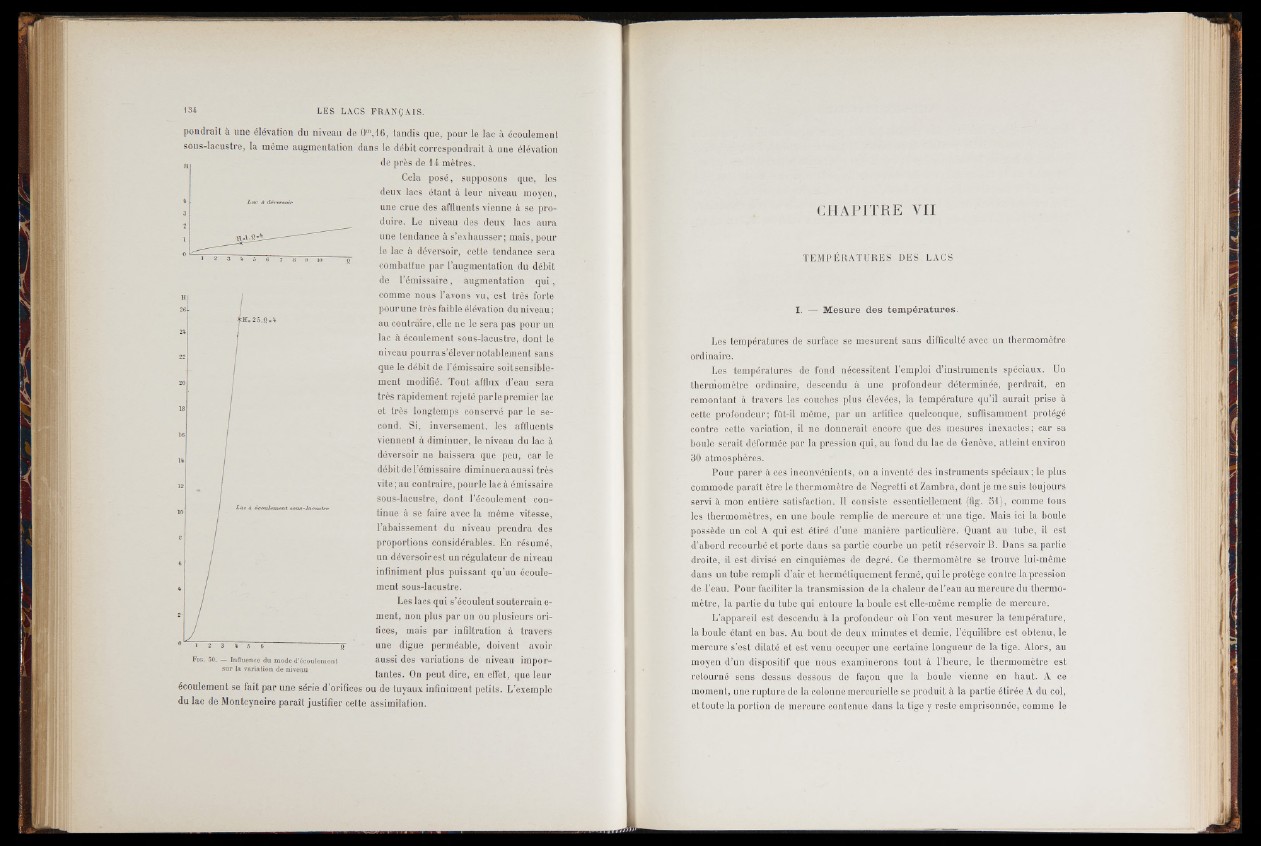

pondrait à une élévation du niveau de 0"',16, tandis que, pour le lac à écoulement

sous-lacustre, la même augmentation dans le débit correspondrait à une élévation

de près de 14 mètres.

Cela posé, supposons que, les

deux lacs étant à leur niveau moyen,

une crue des affluents vienne à se produire.

Le niveau des deux lacs aura

une tendance à s’exhausser; mais, pour

le lac à déversoir, cette tendance sera

combattue par l’augmentation du débit

de l’émissaire, augmentation qui,

comme nous l’avons vu, est très forte

pour une très faible élévation du niveau ;

au contraire, elle ne le sera pas pour un

lac à écoulement sous-lacustre, dont le

niveau pourras’élevernotablement sans

que le débit de l’émissaire soit sensiblement

modifié. Tout afflux d’eau sera

très rapidement rejeté parle premier lac

et très longtemps conservé par le second.

Si, inversement, les affluents

viennent à diminuer, le niveau du lac à

déversoir ne baissera que peu, car le

débit de l’émissaire diminuera aussi très

vite ; au contraire, pourle lac à émissaire

sous-lacustre, dont l’écoulement continue

à se faire avec la même vitesse,

l’abaissement du niveau prendra des

proportions considérables. En résumé,

un déversoir est un régulateur de niveau

infiniment plus puissant qu’un écoulement

sous-lacustre.

Les lacs qui s’écoulent souterrain e-

ment, non plus par un ou plusieurs orifices,

mais par infiltration à travers

une digue perméable, doivent avoir

aussi des variations de niveau importantes.

On peut dire, en effet, que leur

Fig. 50. — Influence du mode d’écoulement

sur la variation de niveau

écoulement se fait par une série d’orifices ou de tuyaux infiniment petits. L’exemple

du lac de Montcyneire parait justifier cette assimilation.

CHAPITRE YII

TEMPÉRATURES DES LACS

I. — Mesure des températures.

Les températures de surface se mesurent sans difficulté avec un thermomètre

ordinaire.

Les températures de fond nécessitent l’emploi d’instruments spéciaux. Un

thermomètre ordinaire, descendu à une profondeur déterminée, perdrait, en

remontant à travers les couches plus élevées, la température qu’il aurait prise à

cette profondeur; fût-il même, par un artifice quelconque, suffisamment protégé

contre cette variation, il ne donnerait encore que des mesures inexactes; car sa

boule-serait déformée par la pression qui, au fond du lac de Genève, atteint environ

30 atmosphères.

Pour parer à ces inconvénients, on a inventé des instruments spéciaux; le plus

commode parait être le thermomètre de Negretti et Zamhra, dont je me suis toujours

servi à mon entière satisfaction. Il consiste essentiellement (fig. .SI)/ comme fous

les thermomètres, en une boule remplie de mercure et une tige. Mais ici la boule

possède un col A qui est étiré d’une manière particulière. Quant au tube, il est

d’abord recourbé et porte dans sa partie courbe un petit réservoir B. Dans sa partie-

droite, il est divisé en cinquièmes de degré. Ce thermomètre se trouve lui-même

dans un tube rempli d’air et hermétiquement fermé, qui le protège contre la pression

de -l’eau. Pour faciliter la transmission de la chaleur de l’eau au mercure du thermomètre,

la partie du tube qui entoure la boule est elle-même remplie de mercure.

L’appareil est descendu à la profondeur où l’on veut mesurer la température,

la boule étant en bas. Au bout de deux minutes et demie, l’équilibre est obtenu, le

mercure s’est dilaté et est venu occuper une certaine longueur de la tige. Alors, au

moyen d’un dispositif que nous examinerons tout à l’heure, le thermomètre est

retourné sens dessus dessous de façon que la boule vienne en haut. A ce

moment, une rupture de la colonne mercurielle se produit à la partie étirée A du col,

et toute la portion de mercure contenue dans la lige y reste emprisonnée, comme le