montre que la période contemporaine correspond à une très grande fixité du lac.

L’explication de cet abaissement par saccades n’est pas très facile à donner

Peut-être tient-il à la présence, dans le lit du Rhône, entre Genève et le fort de

l’Écluse, d’un certain nombre de seuils

molassiques plus durs que l’alluvion

ancienne qui les recouvre, notamment

à Yernier, à Chèvres, au moulin de

Challex}. On sait en effet que, lorsque,

dans son travail de creusement, un

cours d’eau vient à rencontrer une

couche plus résistante que les autres,

cette couche joue, pour quelque temps,

le rôle de niveau de base, et le profil

du tronçon situé en amont s’établit

temporairement, à partir de ce niveau,

avec tous les caractères d’un profil définitif2.

Ce tronçon s’aplatit de plus en

plus et tourne pour ainsi dire autour

du niveau de base momentané. On voit

donc que la courbe du lit, qui de toute

façon tend vers une forme finale bien

déterminée, peut prendre une série de

formes intermédiaires très variables

et très compliquées ; on conçoit dès

lors que, en certains points de cette

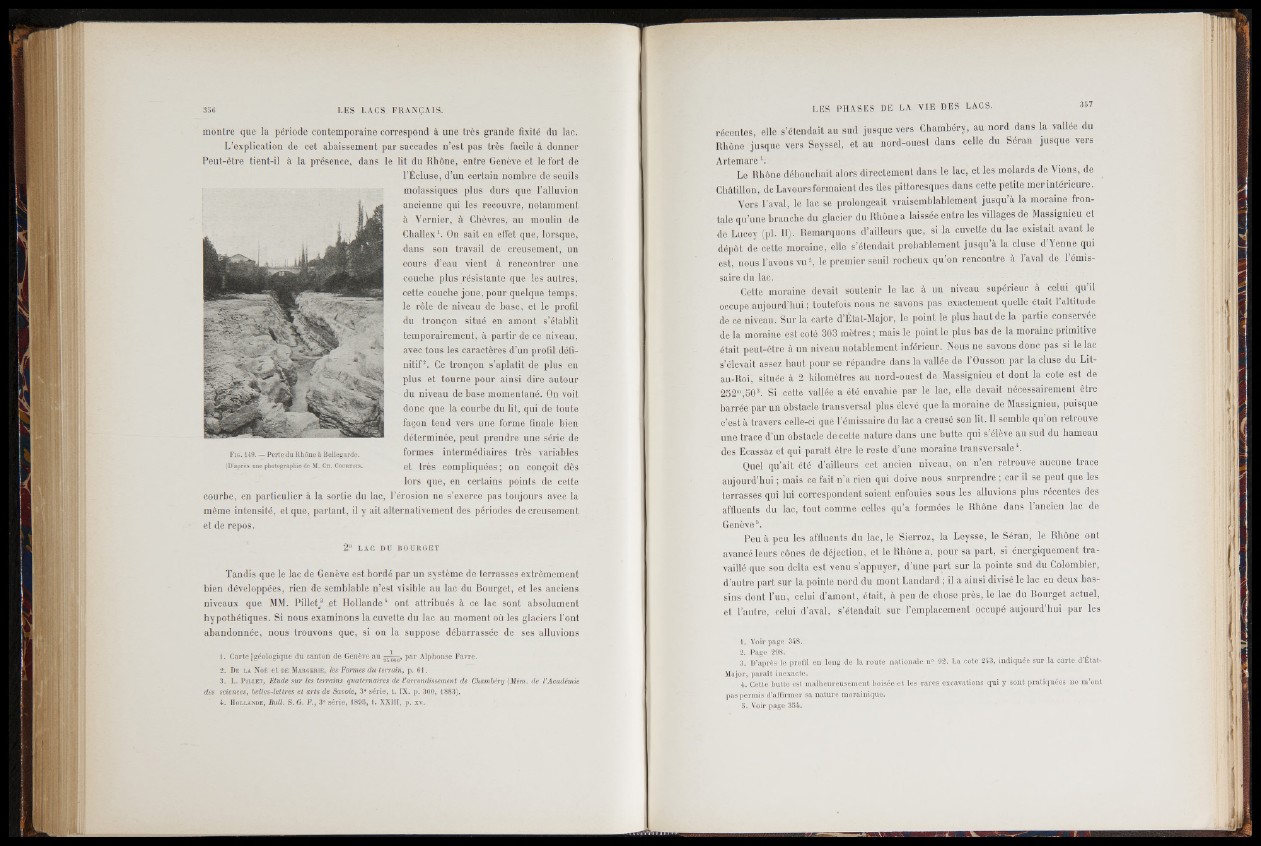

Fio. 149. — Perte du Rhône à Bellegarde.

(D’ap rè s une photographie de M. C h . C o u r to is -

courbe, en particulier à la sortie du lac, l’érosion ne s’exerce pas toujours avec la

même intensité, et que, partant, il y ait alternativement des périodes de creusement

et de repos.

2° LAC D U BO D R G E T

Tandis que le lac de Genève est bordé par un système de terrasses extrêmement

bien développées, rien de semblable n’est visible au lac du Bourget, et les anciens

niveaux que MM. Pillet/ et Hollande4 ont attribués à ce lac sont absolument

hypothétiques. Si nous examinons la cuvette du lac au moment où les glaciers l’ont

abandonnée, nous trouvons que, si on la suppose débarrassée de ses alluvions

1. Carte ¡g é o lo g iq u e du can ton d e Genève au ¿50ÛQ, par Alp hon se Favre.

2 . D e la N oé e t de Mahgkeie, les Formes du te rra in, p . 6 1 .

3. L. P il l e t , Étu de su r les terrains quaternaires de l*arrondissement de Chambéry (Mém. de l1Académie

des sciences, b e lle s-le ttre s e t a r ts de S avoie, 3 e s é r ie , t. IX. p. 300, 1883).

4 . H ollande, Bull. S . G. F ., 3° s é r ie , 1 8 9 5 , t . XXIII, p , x v ..

récentes, elle s’étendait au sud jusque vers Chambéry, au nord dans la vallée du

Rhône jusque vers Seyssel, et au nord-ouest dans celle du Séran jusque vers

Artemare h

Le Rhône débouchait alors directement dans le lac, et les molards de Yions, de

Châtillon, de Lavours formaient des îles pittoresques dans cette petite mer intérieure.

Vers l ’aval, le lac se prolongeait vraisemblablement jusqu’à la moraine frontale

qu’une branche du glacier du Rhône a laissée entre les villages de Massignieu et

de Lucey (pl. II). Remarquons d’ailleurs que, si la cuvette du lac existait avant le

dépôt de cette moraine, elle s’étendait probablement jusqu’à la cluse d’Yenne qui

est, nous l’avons vu2, le premier seuil rocheux qu’on rencontre à l’aval de l’émissaire

du lac.

Cette moraine devait soutenir le lac à un niveau supérieur à celui 'qu’il

occupe aujourd’hui; toutefois nous ne savons pas exactement quelle était l’altitude

de ce niveau. Sur la carte d’État-Major, le point le plus haut de la partie conservée

de la moraine est coté 303 mètres ; mais le point le plus bas de la moraine primitive

était peut-être à un niveau notablement inférieur. Nous ne savons donc pas si le lac

s’élevait assez haut pour se répandre dans la vallée de l’Ousson par la cluse du Lit-

au-Roi, située à 2 kilomètres au nord-ouest de Massignieu et dont la cote est de

282“,503. Si cette vallée a été envahie par le lac, elle devait nécessairement être

barrée par un obstacle transversal plus élevé que la moraine de Massignieu, puisque

c’est à travers celle-ci que l’émissaire du lac a creusé son lit. Il semblé qu’on retrouve

une trace d’un obstacle de cette nature dans une butte qui s’élève au sud du hameau

des Ecassaz et qui paraît être le reste d’une moraine transversale*.

Quel qu’ait été d’ailleurs cet ancien niveau, on n’en retrouvé aucune trace

aujourd’hui ; mais ce fait n’a rien qui doive nous surprendre ; car il se peut que les

terrasses qui lui correspondent soient enfouies sous les alluvions plus récentes des

affluents du lac, tout comme celles qu’a formées le Rhône dans l’ancien lac de

Genève5.

Peu à peu les affluents du lac, le Sierroz, la Leysse, le Séran, le Rhône ont

avancé leurs cônes de déjection, et le Rhône a, pour sa part, si énergiquement travaillé

que son delta est venu s’appuyer, d’une part sur la pointe sud du Colombier,

d’autre part sur la pointe nord du mont Landard ; il a ainsi divisé le lac en deux bassins

dont l’un, celui d’amont, était, à peu de chose près, le lac du Rourget actuel,

et l’autre, celui d’aval, s’étendait sur l’emplacement occupé aujourd’hui par les

1. Voir p age 348.

2 . P a g e 298.

3. D’a p rès le p rofil en lo n g d e la ro u te n a tio n a le n ° 92. La co te 243, in d iq u é e su r la ca r te d’État-

Major, p a ra ît in e x a c te .

4 . Cette b u tte e s t m a lh eu r eu sem en t b o is é e e t le s r a r e s ex c a v a tio n s q u i y s o n t p r a tiq u é e s n e m ’on t

p a s p e rm is d’a ffirmer sa n a tu r e m o r a in iq u e .

| | Voir p a g e 354.