elle doit former un courant limité, comme le ferait un fleuve de mercure qui coulerait

sur les talus du lac.

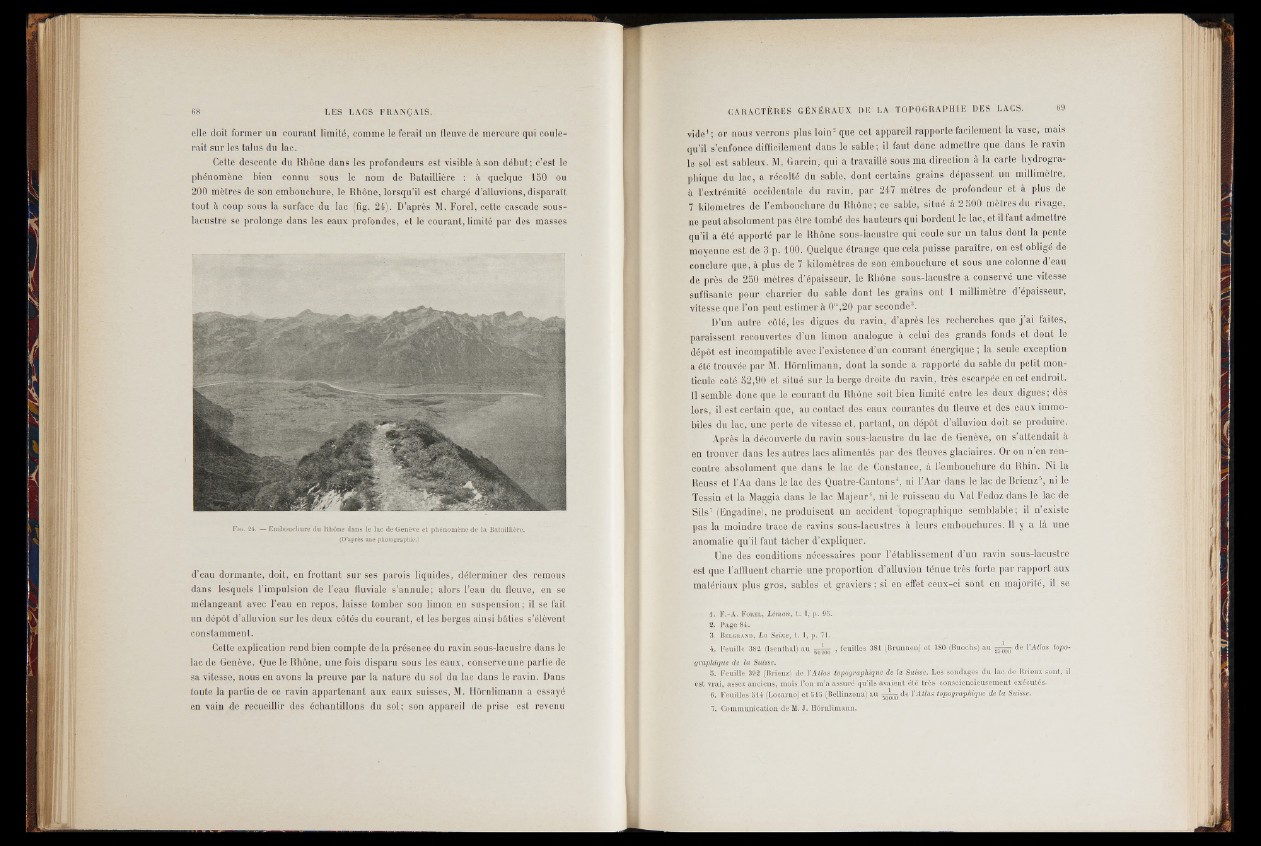

Cette descente du Rhône dans les profondeurs est visible à.son début; c’est le

phénomène bien connu sous le nom de Bataillière : A quelque 150 ou

200 mètres de son embouchure, le Rhône, lorsqu’il est chargé d’alluvions, disparaît

tout à coup sous la surface du lac (fig. 24). D’après M. Forel, cette cascade sous-

lacustre se prolonge dans les eaux profondes, et le courant, limité par des masses

Fig. 24. — Embouchure du Rhône dans le lac de Genève et phénomène de la Bataillière.

(D’après une photographie.)

d’eau dormante, doit, en frottant sur ses parois liquides, déterminer des remous

dans lesquels l’impulsion de l’eau fluviale s’annule; alors l’eau du fleuve, en se

mélangeant avec l’eau en repos, laisse tomber son limon en suspension; il se fait

un dépôt d’alluvion sur les deux côtés du courant, et les berges ainçi bâties s’élèvent

constamment.

Cette explication rend bien compte delà présence du ravin.sous-lacuslre dans le

lac de Genève. Que le Rhône, une fois disparu sous les eaux, conserve une partie de

sa vitesse, nous en avons la preuve par la nature du sol du lac dans le ravin. Dans

toute la partie de ce ravin appartenant aux eaux suisses, M. Hôrnlimann a essayé

en vain de recueillir des échantillons du sol; son appareil de prise est revenu

vide1 ; or nous verrons plus loin2 que cet appareil rapporte facilement la vase, mais

qu’il s’enfonce difficilement dans le sable ; il faut donc admettre que dans le ravin

le sol est sableux. M. Garcin, qui a travaillé sous ma direction à la carte hydrographique

du lac, a récolté du sable, dont certains grains dépassent un millimètre,

à l’extrémité occidentale du ravin, par 247 mètres de profondeur et à plus de

7 kilomètres de l’embouchure du Rhône; ce sable, situé à 2 800 mètres du rivage,

ne peut absolument pas être tombé des hauteurs qui bordent le lac, et ilfaut admettre

qu’il a été apporté par le Rhône sous-lacustre qui coule sur un talus dont la pente

moyenne est de 3 p. 100. Quelque étrange que cela puisse paraître, on est obligé de

conclure que, à plus de 7 kilomètres de son embouchure et sous une colonne d’eau

de près de 250 mètres d’épaisseur, le Rhône sous-lacustre a conservé une vitesse

suffisante pour charrier du sable dont les grains ont 1 millimètre d épaisseur,

vitesse que l ’on peut estimer à 0“,20 par seconde3.

D’un autre côté, les digues du ravin, d’après les recherches que j ’ai faites,

paraissent recouvertes d’un limon analogue à celui des grands fonds et dont le

dépôt est incompatible avec l’existence d’un courant énergique ; la seule exception

a été trouvée par M. Hôrnlimann, dont la sonde a rapporté du sable du petit monticule

coté 52,90 et situé sur la berge droite du ravin, très escarpée en cet endroit.

11 semble donc que le courant du Rhône soit bien limité entre les deux digues; dès

lors, il est certain que, au contact des eaux courantes du fleuve et des eaux immobiles

du lac, une perte de vitesse et, partant, un dépôt d’alluvion doit se produire.

Après la découverte du ravin sous-lacustre du lac de Genève, on s’attendait .à

en trouver dans les autres lacs alimentés par des fleuves glaciaires. Or on n’en rencontre

absolument que dans le lac de Constance, à Uembouchüre du Rhin. Ni la

Reuss et l’Aa dans le lac des Quatre-Cantons4, ni l’Aar dans le lac de Brienz6, ni le

Tessin et la Maggia dans le lac Majeur6, ni le ruisseau du Val Fedoz dans le lac de

Sils7 (Engadine), ne produisent un accident topographique semblable; il n’existe

pas la moindre trace de ravins sous-lacustres à leurs embouchures. Il y a là une

anomalie qu’il faut tâcher d’expliquer.

Une des conditions nécessaires pour l’établissement d’un ravin sous-lacustre

est que l’affluent charrie une proportion d’alluvion ténue très forte par rapport aux

matériaux plus gros, sables et graviers ; si en effet ceux-ci sont en majorité, il se

1. F .-A . F o r e l, Léman, t. I, p. 95.

2. P a g e 84.

3. Belgrand, La Seine, t. I, p . 7 1 .

4 . F eu ille 382 (Isenthal) au , fe u ille s 381 (B ru u n c n ) e t. 3SO (Buochs) au ¿ ¿ y d e l'Aifas topo-

graph iqu e d e la Suisse.

5. F eu ille 392 (Brienz) de Y A tla s topographique de la Suisse. Les son da g e s du la c de Brienz so n t, il

e s t v ra i, a sse z a n c ien s , m a is l ’on m ’a a ssu r é q u ’ils a v a ien t é té tr è s c o n s c ien c ie u s em en t e x é cu té s .

6 . F eu ille s 514 (L o cam o ) e t 515 (BcUinzona) a u d e V Atlà s topographique de la Suisse.

7. C om m un ica tion d e M. J. Hôrn limann .