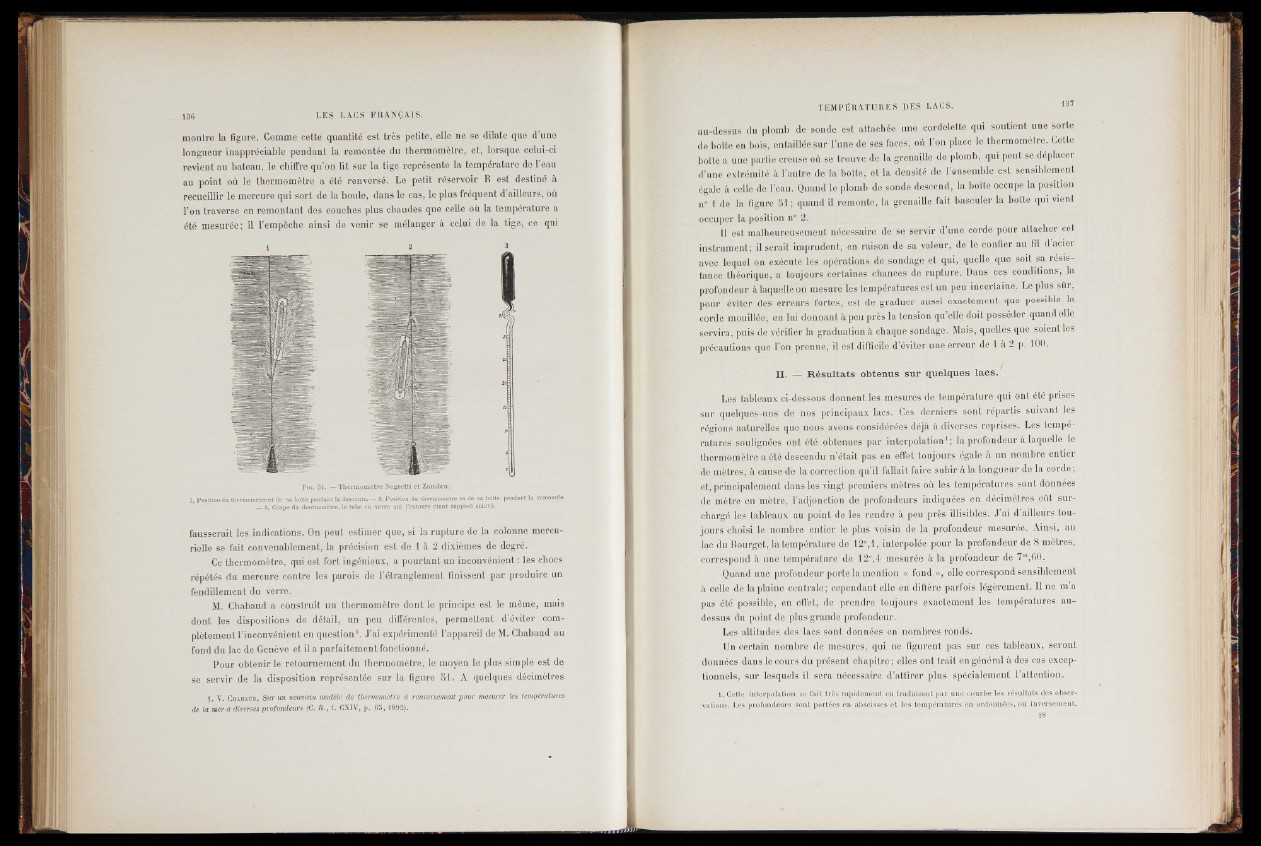

montre la figure. Comme cette quantité est très petite, elle ne se dilate que d’une

longueur inappréciable pendant la remontée du thermomètre, et, lorsque celui-ci

revient au bateau, le chiffre qu’on lit sur la tige représente la température de l’eau

au point où le thermomètre a été renversé. Le petit réservoir B est destiné à

recueillir le mercure qui sort de la boule, dans le cas, le plus fréquent d’ailleurs, où

l’on traverse en remontant des couches plus chaudes que celle où la température a

été mesurée; il l’empêche ainsi de venir se mélanger à celui de la tige, ce qui

1 2 3

Fig. 51. — Thermomètre Negretti et Zambra.

1, Position du thermomètre et de sa boîte pendant la descente. — 2, Position du thermomètre e t de sa boîte pendant la remontée

— 3, Coupe du thermomètre, le tube en verre qui l’entoure étant supposé enlevé.

fausserait les, indications. On peut estimer que, si la rupture de la colonne mercu-

rielle se fait convenablement, la précision est de 1 à 2 dixièmes de degré.

Ce thermomètre, qui est fort ingénieux, a pourtant un inconvénient : les chocs

répétés du mercure contre les parois de l’étranglement finissent par produire un

fendillement du verre.

M. Chabaud a construit un thermomètre dont le principe est le même, mais

dont les dispositions de détail, un peu différentes, permettent d’éviter complètement

l’inconvénient en question*. J’ai expérimenté l’appareil de M. Chabaud au

fond du lac de Genève et il a parfaitement fonctionné.

Pour obtenir le retournement du thermomètre, le moyen le plus simple est de

se servir de la disposition représentée sur la figure 5t. A quelques décimètres

1. V. Chabaud, Sur un nouveau modèle de thermomètre à renversement p o u r mesurer les températures

de la ruer à diverses p ro fon d eu rs (G. R-, t. CXIV, p . 6 3 , 1892).

au-dessus du plomb de sonde est attachée une cordelette qui soutient une sorte

de boite en bois, entaillée sur l’une de ses faces, où l’on place le thermomètre. Cette

boite a une partie creuse où se trouve de la grenaille de plomb, qui peut se déplacer

d’une extrémité à l’autre de la boite, et la densité de l’ensemble est sensiblement

égale à celle de l’eau. Quand le plomb de sonde descend, la boite occupe la position

n° 1 de la figure 51 ; quand il remonte, la grenaille fait basculer la boite qui vient

occuper la position n° 2.

11 est malheureusement nécessaire de se servir d’une corde pour attacher cet

instrument; il serait imprudent, en raison de sa valeur, de le confier au fil d’acier

avec lequel on exécute les opérations de sondage et qui, quelle que soit sa résistance

théorique, a toujours certaines chances de rupture. Dans ces conditions, la

profondeur à laquelle on mesure les températures est un peu incertaine. Le plus sûr,

pour éviter des erreurs fortes, est de graduer aussi exactement que possible la

corde mouillée, en lui donnant à peu près la tension qu’elle doit posséder quand elle

servira, puis de vérifier la graduation à chaque sondage. Mais, quelles que soient les

précautions que l’on prenne, il est difficile d’éviter une erreur de 1 à 2 p. 100.

II. — Résultats obtenus sur quelques lacs.

Les tableaux ci-dessous donnent les mesures de température qui ont été prises

sur quelques-uns de nos principaux lacs. Ces derniers sont répartis suivant les

régions naturelles que nous avons considérées déjà à diverses reprises. Les températures

soulignées ont été obtenues par interpolation*; la profondeur à laquelle le

thermomètre a été descendu n’était pas en effet toujours égale à un nombre entier

de mètres, à cause de la correction qu’il fallait faire subir à la longueur de la corde,

et, principalement dans les vingt premiers mètres où les températures sont données

de mètre en mètre, l’adjonction de profondeurs indiquées en décimètres eût surchargé

les tableaux au point de les rendre à peu près illisibles. J’ai d’ailleurs toujours

choisi le nombre entier le plus voisin de la profondeur mesurée. Ainsi, au

lac du Bourget, la température de 12°,1, interpolée pour la profondeur de 8 mètres,

correspond à une température de 12°,4 mesurée à la profondeur de 7“,60.

Quand une profondeur porte la mention « fond », elle correspond sensiblement

à celle de la plaine centrale ; cependant elle en diffère parfois légèrement. 11 ne m’a

pas été possible, en effet, de prendre toujours exactement les températures au-

dessus du point de plus grande profondeur.

Les altitudes des'lacs sont données en nombres ronds.

Un certain nombre de mesures, qui ne figurent pas sur ces tableaux, seront

données dans le cours du présent chapitre ; elles ont trait en général à des cas exceptionnels,

sur lesquels il sera nécessaire d’attirer plus spécialement l’attention.

1. Cette in te rp o la tio n s e fa it tr è s ra p id em en t en tradu isant par u n e co u rb e l e s r é su lta ts des o b se r v

a tion s. Les profon d eu rs so n t p o r té e s en a b s c is s e s e t l e s tem p é ra tu r e s en o rd o n n é e s, o u in v e r sem en t.

18