témoignant que ce dernier fait partie d’une vallée creusée par les eaux courantes.

Mais ces terrasses n’ont point une pente continue sur toute la longueur du lac. A

peu près à mi-distance des deux extrémités, vers Wiidenswil sur la rive gauche et

Stàfa1 sur la rive droite, leur inclinaison, dirigée d’abord vers la plaine, change de

sens et elles remontent vers l’aval. Leur point culminant est atteint sur la ligne

Kàpfnach-Mànnedorf, à partir de laquelle elles reprennent leur pente primitive.

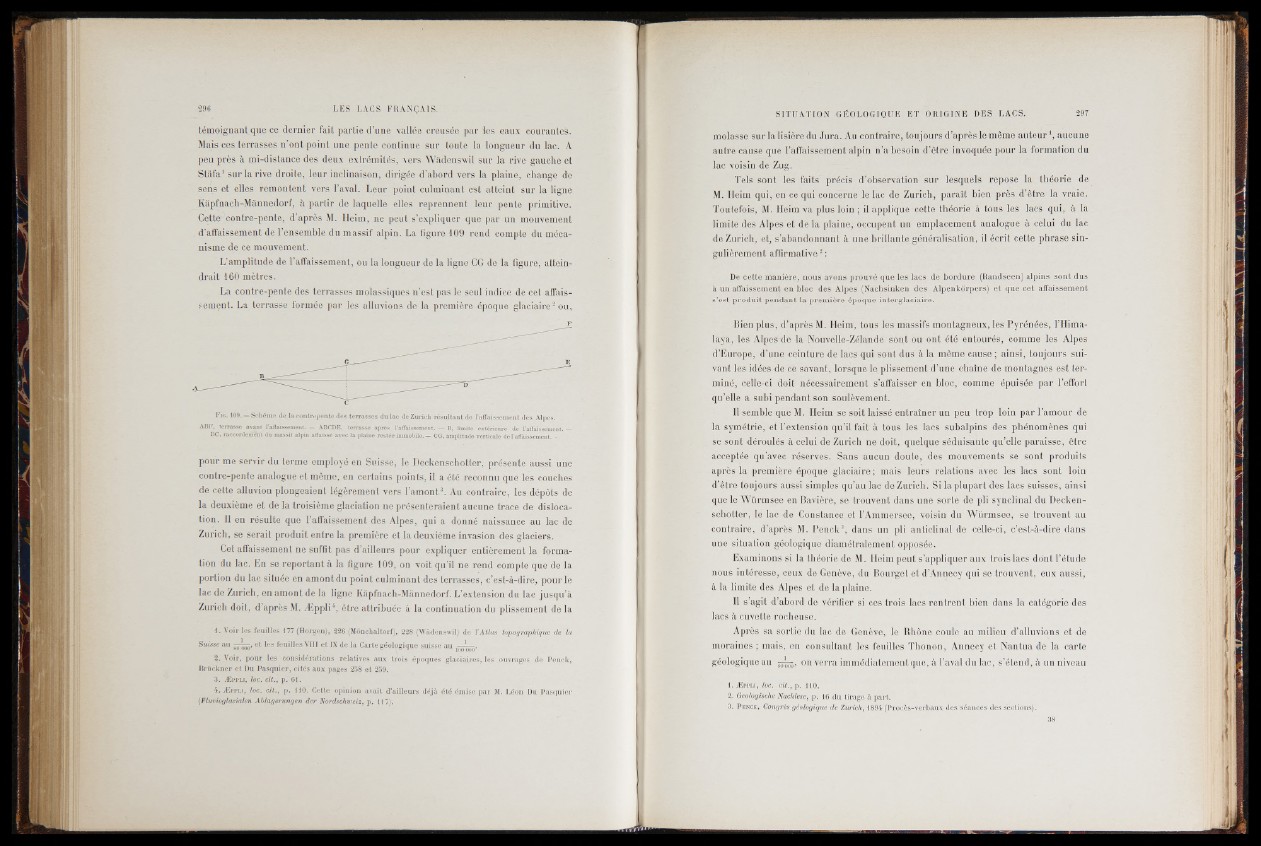

Cette contre-pente, d’après M. Heim, ne peut s’expliquer que par un mouvement

d’affaissement de l’ensemble du massif alpin. La figure 109 rend compte du mécanisme

de ce mouvement.

L’amplitude de l’affaissement, ou la longueur de la ligne CG de la figure, atteindrait

160 mètres.

La contre-pente des terrasses molassiques n’est pas le seul indice de cet affaissement.

La terrasse formée par les alluvions de la première époque glaciaire2 ou,

Fig. 109.—Schéma de lacontrepente des terrasses du lac de Zurich résultant de l’affaissement des Alpes.

ABF, te rra s s e av an t l'a fiaissement. — ABCDE, te rra s s e ap rè s l’affaissement. — B, limite exté rieure de l'affaissement. —

BC, raccordement du massit alpin affaissé ave c la plaine re sté e immobile. — CG, amplitude verticale de l’affaissement. - .

pour me servir du terme employé en Suisse, le Deckenschotter, présente aussi une

contre-pente analogue et même, en certains points, il a été reconnu que les couches

de cette alluvion plongeaient légèrement vers l’amont3. Au contraire, les dépôts de

la deuxième et de la troisième glaciation ne présenteraient aucune trace de dislocation.

Il en résulte que l’affaissement des Alpes, qui a donné naissance au lac de

Zurich, se serait produit entre la première et la deuxième invasion des glaciers.

Cet affaissement ne suffit pas d’ailleurs pour expliquer entièrement la formation

du lac. En se reportant à la figure 109, on voit qu’il ne rend compte que de la

portion du lac située en amont du point culminant des terrasses, c’est-à-dire, pour le

lac de Zurich, en amont de la ligne Kapfnach-Mannedorf. L’extension du lac jusqu’à

Zurich doit, d’après M. Æppli4, être attribuée à la continuation du plissement de la

1. Voiries feuilles 177 (Horgen), 226 (Mônchaltorf), 228 (Wadenswil) de Y Atlas topographique de la

Suisse au ^ 55, e t les feuilles VIII et IX de la Carte géologique suisse au —L_.

2. Voir, pour les considérations relatives aux trois époques glaciaires, les ouvrages de Penck,

Brückner et Du Pasquier, cités aux pages 258 et 259.

3. Æ p p l i , loc. cit., p. 61.

4. Æ ppli, loc. cit., p. 110. Cette opinion avait d’ailleurs déjà été émise par M. Léon Du Pasquier

(Fluvioglacialen Ablagerungen der Nordschweiz, p. 117).

molasse sur la lisière du Jura. Au contraire, toujours d’après le même auteur1, aucune

aulre cause que l’affaissement alpin n’a besoin d’être invoquée pour la formation du

lac voisin de Zug.

Tels sont les faits précis d’observation sur lesquels repose la théorie de

M. Heim qui, en ce qui concerne le lac de Zurich, paraît bien près d’être la vraie.

Toutefois, M. Heim va plus loin ; il applique 'cette théorie à tous les lacs qui, à la

limite des Alpes et de la plaine, occupent un emplacement analogue à celui du lac

de Zurich, et, s’abandonnant à une brillante généralisation, il écrit cette phrase singulièrement

affirmative8 :

De c e tte m a n iè r e , n o u s a v o n s p ro u v é q u e l e s la c s d e b o r d u r e (R a n d s e e n ) a lp in s ;so n t d u s

à u n a ff a is s em e n t e n b lo c d e s A lp e s (N a c b s ln k e n d e s A lp e n k o rp e r s ) e t q u e c e t a ff a is s em e n t

s ’e s t p r o d u i t p e n d a n t l a p r em i è r e é p o q u e in te r g la c ia ir e .

Bien plus, d’après M. Heim, tous les massifs montagneux, les Pyrénées, THima-

laya, les Alpes~de la Nouvelle-Zélande sont ou ont été entourés, comme les Alpes

d’Europe, d’une ceinture de lacs qui sont dus à la même cause ; ainsi, toujours suivant

les idées de ce savant, lorsque le plissement d’une chaîne de montagnes est terminé,

celle-ci doit nécessairement s’affaisser en bloc, comme épuisée par l’effort

qu’elle a subi pendant son soulèvement.

Il semble que M. Heim se soit laissé entraîner un peu trop loin par l ’amour de

la symétrie, et l’extension qu’il fait à tous les lacs subalpins des phénomènes qui

se sont déroulés à celui de Zurich ne doit, quelque séduisante qu’elle paraisse, être

acceptée qu’avec réserves. Sans aucun doute, des mouvements se sont produits

après la première époque glaciaire ; mais leurs relations avec les lacs sont loin

d’être toujours aussi simples qu’au lac de Zurich. Si la plupart des lacs suisses, ainsi

que le Würmsee en Bavière, se trouvent dans une sorte de pli synclinal du Decken-

scholter, le lac de Constance et l’Ammersee, voisin du Würmsee, se trouvent au

contraire, d’après M. Penck3, dans un pli anticlinal de celle-ci, c’est-à-dire dans

une situation géologique diamétralement opposée.

Examinons si la théorie de M. Heim peut s’appliquer aux trois lacs dont l’étude

nous intéresse, ceux de Genève, du Bourget et d’Annecy qui se trouvent, eux aussi,

à la limite des Alpes et de la plaine.

Il s’agit d’abord de vérifier si ces trois lacs rentrent bien dans la catégorie des

lacs à cuvette rocheuse.

Après sa sortie du lac de Genève, le Rhône coule au milieu d’alluvions et de

moraines ; mais, en consultant les feuilles Thonon, Annecy et Nantua de la carte

géologique au gôTiôü» on verra immédiatement que, à l’aval du lac, s’étend, à un niveau

1. Æ p p li, loc. c it., p . 110.

2. Geologische Nachlese, p . 16 du tirage à p a r t .

3. P e n c k , Congrès géologique de Zurich, 18 9 4 (P r o c è s-v e rb au x d e s sé a n c e s des s e c tio n s ).