principale. On laisse tomber la corde jusqu'à ce que le plomb touche le fond du lac;

à ce moment le seau est également couché sur le sol ; puis on

déroule encore une certaine quantité de corde et l’on fait doucement

avancer le bateau, de façon que la corde reste toujours

un peu inclinée sur la verticale. La drague se remplit assez vite.

La corde est elle-même enroulée sur un treuil dont le bâti est

fixé, au moyen de presses, sur l’un des bancs du bateau. Il faut

ici se servir d’une corde en chanvre et non d’un fil d’acier, trop

exposé à se casser par suite des coques qui se produiraient

inévitablement pendant cette opération. Comme le bateau ne

reste pas immobile pendant le dragage, cette méthode donne la

composition moyenne du sol sur une certaine étendue.

Si l’on veut avoir la nature du sol en un point déterminé,

on peut se servir du sondeur à coupe qui consiste (fig. 36) en

un cône creux de 48° en fer, supporté par une tige de fer verticale

et relié au plomb de sonde de l’appareil de sondage

comme 1 indique la figure. Une petite rondelle de cuir, percée

d’un trou au milieu, peut se déplacer le long de cette tige. Pendant

la descente, la rondelle, chassée de bas en haut, remonte

jusqu’à l’écrou; en arrivant au fond, le cône pénètre dans la

vase et se remplit; à la montée, la rondelle, chassée de haut en

bas, s appuie sur le cône dont elle empêche le contenu de

s’échapper. Ce petit appareil fonctionne très bien quand le fond

dont on veut recueillir l’échantillon est vaseux; quand il est

sableux, le cône ne s’enfonce en général pas complètement et

revient souvent vide. Cet inconvénient est encore plus sensible

quand le fond est graveleux; dans ce cas, la drague seule peut

rapporter quelque chose. Si la drague et le sondeur à coupe

sont descendus plusieurs fois sans succès, il y a bien des

Fig.36. - Sondeur à chances Pour que le fond soit formé soit de roche en place, soit

coupe destiné à récoi- de gros blocs éboulés. On en est averti, dans ce cas, par l’arrêt

ter des échantillons -, . . .

de vase. nrusque qui se produit au moment où la sonde touche le fond1.

2° C L A S S IF IC A T IO N D E S A L L U V IO N S

M. Forel a, dans son Léman2, très heureusement classé les dépôts des lacs en

quatre groupes, en considérant, d’une part leur origine, d’autre part la grosseur

de leurs matériaux. 11 les a d’abord divisés en alluvions lacustres, provenant du lac

lui-même, et en alluvions fluviátiles, apportées par les affluents. Puis, comme en

1. Voir p age 60.

2 . T . I, p . 1 0 8 .

général les gros matériaux, les galets, les graviers et même les sables s arrêtent

près de la surface, tandis que les matériaux ténus, les vases, peuvent être charriés

à une grande distance, il a décomposé chacune de ces deux catégories d alluvions

fluviátiles et lacustres en alluvions grossières et alluvions impalpables. Nous pouvons

ainsi considérer quatre types d’alluvions :

1° L’alluvion lacustre grossière, formée pat- les gros matériaux que les vagues

arrachent à la côte. Elle constitue la beine et le mont.

2° L’alluvion lacustre impalpable, formée principalement des matériaux ténus

enlevés au rivage et qui se déposent sur toute l’étendue du lac.

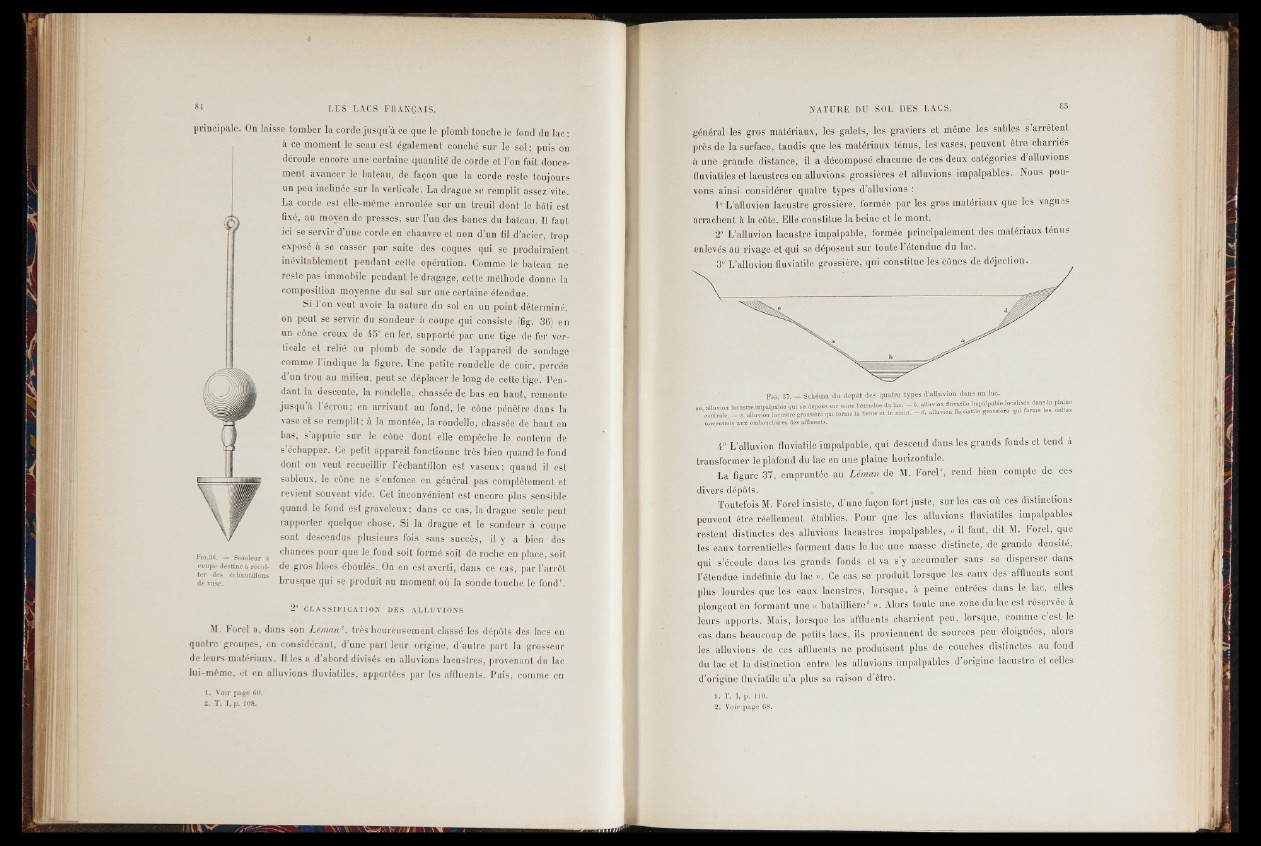

FiG. 37. — S ch ém a d u d é p ô t d e s quatr e ty p e s d’a llu v io n d a n s u n la c .

„„ ¡aluvión lacustre impalpable qui se dépose sur toute l'étendue du lue. - 6, aUuvion üuvatile impalpable localisée dans la plaine

ucntrâlc. — À alluvion lae.stie grossière qui forme la beine et le mont. - i, alluvion iuviatde grossier, qui forme les deltas

torrentiels aux embouchures des affluents.

4° L’alluvion fluviatile impalpable, qui descend dans les grands fonds et tend à

transformer le plafond du lac en une plaine horizontale.

La figure 37, empruntée au Léman de M. Forel1, rend bien compte de ces

divers dépôts.

Toutefois M. Forel insiste, d’une façon fort juste, sur les cas où ces distinctions

peuvent être réellement établies. Pour que les alluvions fluviátiles impalpables

restent distinctes des alluvions lacustres impalpables, « il faut, dit M. Forel, que

les eaux torrentielles forment dans le lac une masse distincte, de grande densité,

qui s’écoule dans les grands fonds et va s’y accumuler sans se disperser dans

l’étendue indéfinie du lac ». Ce cas se produit lorsque les eaux des affluents sont

plus lourdes que les eaux lacustres, lorsque, à peine entrées dans le lac, elles

plongent en formant une « bataillière* ». Alors toute une zone du lac est réservée à

leurs apports. Mais, lorsque les affluents charrient peu, lorsque, comme c’est le

cas dans beaucoup de petits lacs, ils proviennent de sources peu éloignées, alors

les alluvions de ces affluents ne produisent plus de couches distinctes au fond

du lac et la distinction entre les alluvions impalpables d’origine lacustre et celles

d’origine fluviatile n’a plus sa raison d’être.

1. T. I, p. n o .

2. Voir page 68 .