Le premier tableau montre que la quantité de matières dissoutes dans l’eau du

Rhône passe par un maximum en hiver et un minimum en été, ce qui était facile à

prévoir, puisque, pendant cette dernière saison, une notable partie de l’eau du Rhône

provient de la fonte des glaciers. Les teneurs extrêmes observées ont été de 0sr,092

le 9 juillet 1893 et de 0sr,.354 le 26 fév rier 1893; leur rapport atteint presque celui de

1 à 4. Bien entendu, une crue peut venir pendant l’hiver diminuer cette teneur, en

apportant des eaux de ruissellement peu chargées. Mais, d’une manière générale, et

abstraction faite des fortes crues, la variation de la teneur en matières dissoutes

paraît bien régulière.

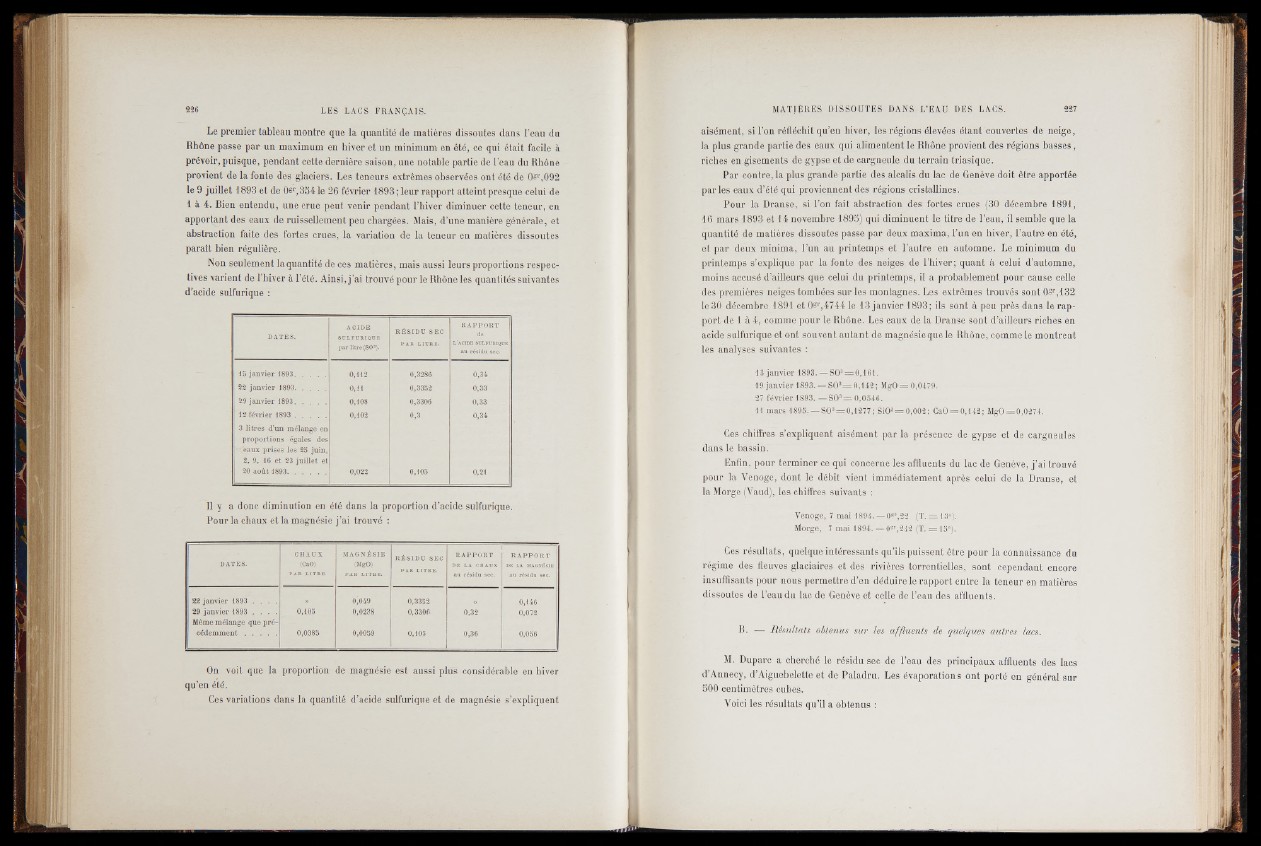

Non seulement la quantité de ces matières, mais aussi leurs proportions respectives

varient de l’hiver à l ’été. Ainsi, j ’ai trouvé pour le Rhône les quantités suivantes

d’acide sulfurique :

DATES.

ACIDE

SULFURIQUE

par litre (SOs).

R É S ID U SEC

PAR LITRE.

R A P PO R T

de

l ’acide sulfurique

au résidu sec.

15 ja n v ie r 1 893................... 0,112 0,3286 0,34

22 ja n v ie r J 893................... 0,11 0,3352 0,33

29 ja n v ie r 1893. . . 0,108 0,3306 0,33

12 fé v r ie r 1893 ................... 0,102 0,3 0,34

3 litr e s d’u n m é la n g e en

prop o r tion s ég a le s des

e a u x p r ise s le s 25 ju in ,

2 , 9 , 16 e t 23 ju ille t et

20 a o û t 1893........................ 0,022 0,105 0,21

Il y a donc diminution en été dans la proportion d’acide sulfurique.

Pour la chaux et la magnésie j’ai trouvé :

DATES.

CHAUX

(CaO)

PAR LITRE.

MAGNÉSIE

(MgO)

R É SID U SEC

PAR LITRE.

RAP POR T

DE LA CHAUX

au résidu sec.

3

R A P PO R T

DE LA MAGNÉSIE

au résidu sec.

22 ja n v ie r 1893 . . . . » 0j049 0,3352 0,146

29 ja n v ie r 1893 . . . . 0,105 0,0238 0,3306 0,32 0,072

Même m é la n g e q u e p r é c

é d em m en t ................... 0,0385. 0,0059 0,105 0,36 0,056

On voit que la proportion de magnésie est aussi plus considérable en hiver

qu’en été.

Ces variations dans la quantité d’acide sulfurique et de magnésie s’expliquent

aisément, si l’on réfléchit qu’en hiver, les régions élevées étant couvertes de neige,

la plus grande partie des eaux qui alimentent le Rhône provient des régions basses,

riches en gisements de gypse et de cargneule du terrain triasique.

Par contre, la plus grande partie des alcalis du lac de Genève doit être apportée

parles eaux d’été qui proviennent des régions cristallines.

Pour la Dranse, si l’on fait abstraction des fortes crues (30 décembre 1891,

16 mars 1893 et 14 novembre 1895) qui diminuent le titre de l’eau, il semble que la

quantité de matières dissoutes passe par deux maxima, l’un en hiver, l’autre en été,

et par deux minima, l’un au printemps et l’autre en automne. Le minimum du

printemps s’explique par la fonte des neiges de l’hiver; quant à celui d’automne,

moins accusé d’ailleurs que celui du printemps, il a probablement pour cause celle

des premières neiges tombées sur les montagnes. Les extrêmes trouvés sont 0?r,132

le 30 décembre 1891 et 0sr,4744 le 13 janvier 1893; ils sont à peu près dans le rapport

de 1 à. 4, comme pour le Rhône. Les eaux de la Dranse sont d’ailleurs riches en

acide sulfurique et ont souvent autant de magnésie que le Rhône, comme le montrent

les analyses suivantes :

13 ja n v ie r 1893. — SO?=.D,161.

19 ja n v ie r 1893. — S O '= 0,142 ; MgO = 0,0479.

27 fév rie r 1893. — S0 3 = 0,0546.

,11 m a rs 1895. — SOS= 0 , 1277; Si02= 0,002; CaO = 0,142; MgO = 0,0474.

Ces chiffres s’expliquent aisément par la présence de gypse et de cargneules

dans le bassin.

Enfin, pour terminer ce qui concerne les affluents du lac de Genève, j ’ai trouvé

pour la Venoge, dont le débit vient immédiatement après celui de la Dranse, et

la Morgé (Vaud), les chiffres suivants :

Yenoge, 7 m a i 1894. —-0 s r,22 (T. ==§130).

Morge, 7 mai 1894. — 0!r,242 (T. = 15°),'

Ces résultats, quelque intéressants qu’ils puissent être pour la connaissance du

régime des fleuves glaciaires et des rivières torrentielles, sont cependant encore

insuffisants pour nous permettre d’en déduire le rapport entre la teneur en matières

dissoutes de l’eau du lac de Genève et celle de l’eau des affluents.

B. — Résultats, obtenus sur les affluents de quelques autres lacs.

M. Duparc a cherché le résidu sec de l’eau des principaux affluents des lacs

d’Annecy, d’Aiguebelette et de Paladru. Les évaporations ont porté en général sur

500 centimètres cubes.

Yoici les résultats qu’il a obtenus :