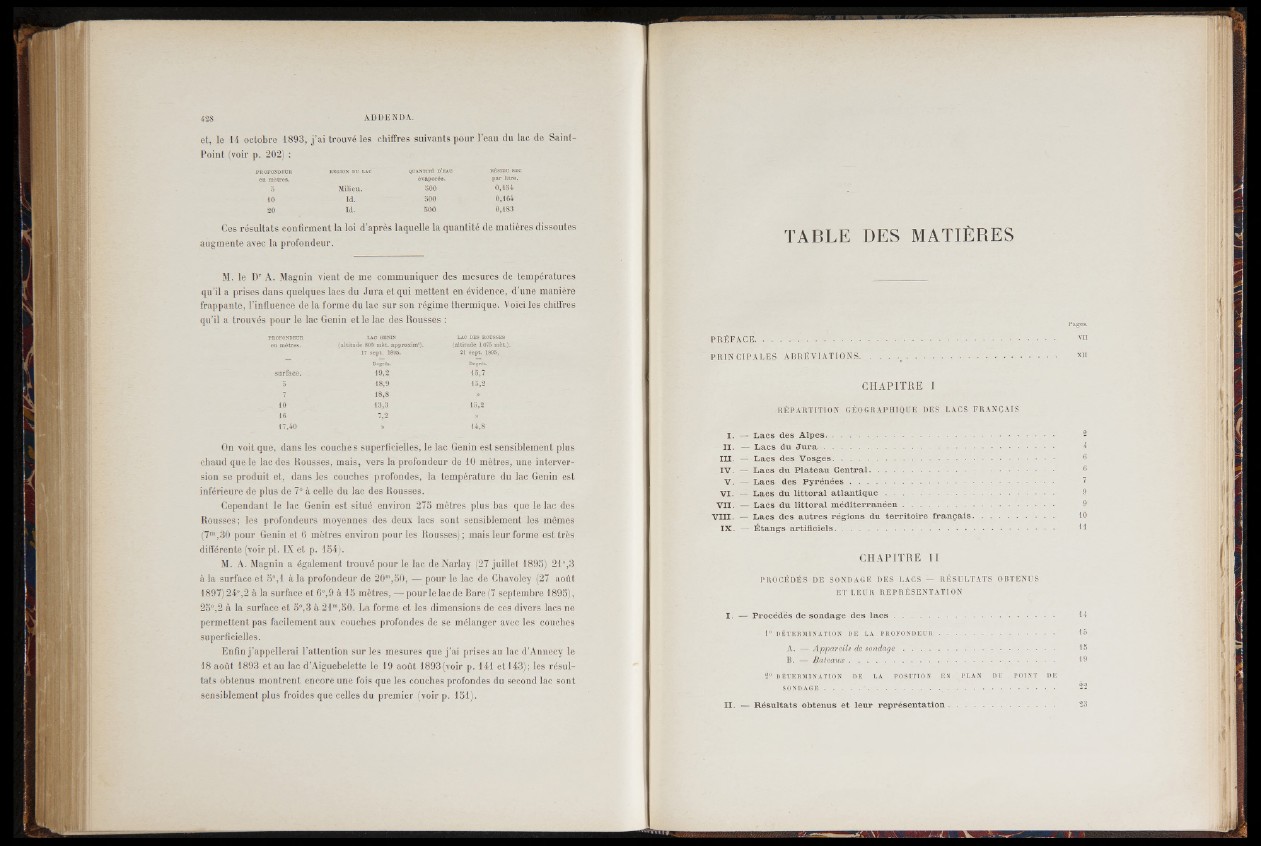

et, le 14 octobre 1893, j’ai trouvé les chiffres suivants pour l’eau du lac de Saint-

Point (voir p. 202) :

PROFONDEUR RÉGION DU LAC QUANTITÉ D’EAU RÉSIDU SBC

e n m ètr e s. é v a p o r é e . p a r litr e .

5 Milieu. 500 0 ,1 5 4

10 Id . 500 0,164

20 Id . 500 0,183

Ces résultats confirment la loi d’après laquelle la quantité de matières dissoutes

augmente avec la profondeur.

M. le Dr A. Magnin vient de me communiquer des mesures de températures

qu’il a prises dans quelques lacs du Jura et qui mettent en évidence, d’une manière

frappante, l’influence de la forme du lac sur son régime thermique. Voici les chiffres

qu’il a trouvés pour le lac Genin et le lac des Rousses :

PROFONDEUR U C GBNIN LAC DES ROUSSES

en m è tr e s. (a ltitu d e 800 m è t. approxim1). (a ltitu de 1 0 7 5 m èt.).

17 s e p t . 1895. 21 s e p t. 1895.

Degrés. Degrés.

surface. . 19,2; 15,7

5 18,9 15,2

7 18,8 » . :

10 13,3 15,2

16 7 ,2

17,40 » 14,8

On voit que, dans les couches superficielles, le lac Genin est sensiblement plus

chaud que le lac des Rousses, mais, vers la profondeur de 10 mètres, une interversion

se produit et, dans les couches profondes, la température du lac Genin est

inférieure de plus de 7° à celle du lac des Rousses.

Cependant le lac Genin est situé environ 275 mètres plus bas que le lac des

Rousses; les profondeurs moyennes des deux lacs sont sensiblement les mêmes

(7m,30 pour Genin et 6 mètres environ pour les Rousses) ; mais leur forme est très

différente (voir pl. IX et p. 154).

M. A. Magnin a également trouvé pour le lac de Narlay (27 juillet 1895) 21°,3

à la surface et 5°,1 à la profondeur de 20“,50, — pour le lac de Chavoley (27 août

1897) 24°,2 à la surface et 6“,9 à 15 mètres, — pour le lac de Bare(7 septembre 1895),

25°,2 à la surface et 5°,3 à 21”,50. La forme et les dimensions de ces divers lacs ne

permettent pas facilement aux couches profondes de se mélanger avec les couches

superficielles.

Enfin j ’appellerai l’attention sur les mesures que j’ai prises au lac d’Annecy le

18 août 1893 et au lac d’Aiguebelette le 19 août 1893(voir p. 141 et 143); les résultats

obtenus montrent encore une fois que les couches profondes du second lac sont

sensiblement plus froides que celles du premier (voir p. 151).

TABLE DES MATIÈRES

Pages.

PRÉFACE..................... ¡ g

PR IN C IPA L E S A BRÉVIAT IONS ....................^ ............................................................................ xn

CHAPITRE I

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES LACS FRANÇAIS

I . — L a c s d e s A lp e s ................................................................................................................ 2

I I . — L a c s d u J u r a ....................................................................................................................

I I I . L a c s d e s V o s g e s ................................................................................................................ 6

IV . - ^ ¿ L a c s d u P l a t e a u C e n t r a l .............................................................................................. 6

V . L a c s d e s P y r é n é e s ......................................................................................................... 7

V I . L a c s d u l i t t o r a l a t l a n t i q u e ....................................................................... 9

V I I . -V L a c s d u l i t t o r a l m é d i t e r r a n é e n ......................................................................... 9

V I I I . — L a c s d e s a u t r e s r é g i o n s d u t e r r i t o i r e f r a n ç a i s ........................................ 10

IX . — É t a n g s a r t i f i c i e l s .............................................................................................................. H

CHAPITRE II

PROCÉDÉS DE SONDAGE DES LACS — RÉSULTATS OBTENUS

ET LEUR REPRÉSENTATION

I . — P r o c é d é s d e s o n d a g e d e s l a c s .................................................................................... 1

I o DÉTERMINATION DE LA PROFONDEUR.......................................................... 1

A. — Appareils de sond ag e............................................................................. 15

B. — B a te a u x ................................................................................. | |

2° DÉTERMINATION DE LA POSITION EN PLAN DU POINT DE

SONDAGE..................' ......................................... 22

I I . — R é s u l t a t s o b te n u s e t l e u r r e p r é s e n t a t i o n ................................................... 23