et même dépasser, 3° à 4° par mètre, comme on le voit dans les sondages du

9 août 1891 au lac de Paladru (19°,4 à 9 mètres, 14°,8 à 10 mètres), dans ceux du

19 août 1893 au lac d’Aiguebelette (20° à 7”,50, 16°,4 à 8m,30) et dans ceux du

14 août 1894 au lac de Genève (18°,33 à 13 mètres, 14°,9 à 14 mètres)'. Cette brusque

variation explique pourquoi deux sondages thermométriques faits à quelques

minutes d’intervalle à la limite de la région chaude et de la région froide donnent

en général des résultats différents (sondages du 29 juillet 1890 au lac d’Annecy,

aux profondeurs de 12 et de 13 mètres, du 26 août 1891 au lac d’Aiguebelette, à. la

profondeur de 10 mètres). Il est presque impossible de descendre deux fois de suite

le thermomètre exactement à la même profondeur, et une légère variation

dans la position de celui-ci provoque une différence de température relativement

considérable.

Cette couche de passage entre les couches chaudes et les couches froides a été

appelée très justement Sprungsckïcht, ou couche du saut, par les auteurs allemands.

Elle a été très bien étudiée parM. Richter2, par MM. Hergesell et Langenbeck3, par

M Forel4. Elle correspond à la limite à laquelle se font sentir les actions de

réchauffement et de refroidissement journaliers. Elle est très nettement marquée

surtout en été et en automne, et, en général, elle ne descend pas au-dessous de la

profondeur de 20 mètres.

Toutes les mesures consignées dans les tableaux ci-dessus ont été, sauf au lac de

Genève, prises au-dessus de la plaine centrale, c’est-à-dire dans la région où le lac

est en général le plus profond. Cette remarque est importante à faire. Nous verrons

en effet tout à l’heure que la température n’est pas la même sur toute l’étendue

d’une même couche horizontale; les affluents et surtout les courants peuvent produire

des différences importantes soit dans les températures superficielles, soit

dans les températures profondes; de plus, à la surface, les écarts entre les températures

extrêmes sont, dans le même lac, d’autant plus grands que la profondeur

est plus faible. Toutefois, nous pouvons dire dès à présent que, dans les

petits lacs ou les courants sont peu intenses, la température parait être sensiblement

la même-dans une même couche horizontale, dès qu’on s’éloigne du rivage

et de l’embouchure des affluents; en d’autres termes, les surfaces isothermes sont

à peu près des plans horizontaux. Les deux séries suivantes mettent ce fait en

évidence dans le lac d’Aiguebelette; les deux régions du lac où les mesures ont

été prises sont éloignées d’environ 1300 mètres.

1. M. Ri ch 1er a co n sta té , l e 5 s ep tem b r e 1890, u n e v a r ia tio n d e 6“,7 p ar m è tr e a u W ô r th e r se e (19°, 2

à 10 m è tr e s e t 12°,5 à 11 m è tr e s .).[Richter, d ie Temperaturverhàltnisse d e r A Ipenseen (V erh an d l. des IX.

' Geographentages in Wien, 1891, p . 193).]

2. E,, Richter, loc. cit.

3. I I e r c e s e ll u n d . Langenbeck, d ie Seen d e r Südvogesen (Geogr. Ab h a n d l. (tus d m Geichslanden

E lsass-Lothringen, Heft, I, p . 179, 1892).

4. F. A. F o r e l, le Léman, t. II, p . 364.

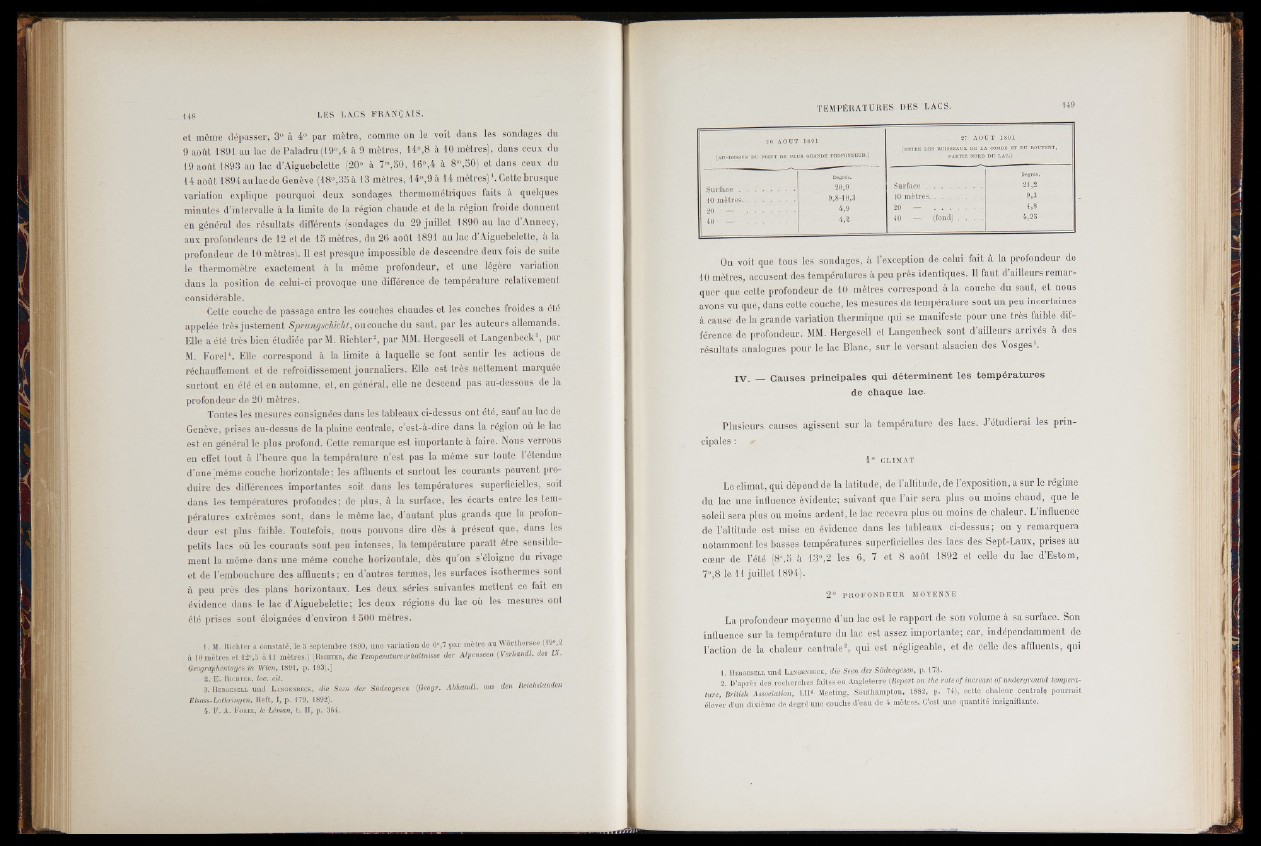

2 6 A O U T 1 8 9 1

(a u - des sus d u po in t d e p l u s GRANDE PROFONDEUR.)-- t.,'

27 A O U T 1 8 9 1

(en tr e l e s r u is se a u x d e l a combe e t d u bouvbnt,

PARTIE NORD DU LAC.)

Degrés. Degrés.

S u r f a c e .................................. 20,9 S u r f a c e ................... ... . . 21 2

10 m è tr e s ................................ 9,8-10,3 10 m è tr e s ................................ 9,3

20 — ............................. 4,9 20 — ............................. 4,8

40 — . ........................ 4 ,2 40 — (fond) . . . . , 4 ,2 o

On voit que tous les sondages, à l’exception de celui fait à la profondeur de

10 mètres, accusent des températures à peu près identiques. 11 faut d’ailleurs remarquer

que cette profondeur de 10 mètres correspond à la couche du saut, et nous

avons vu que, dans cette couche, les mesures dé température sont un peu incertaines

à cause de la grande variation thermique qui se manifeste pour une très faible différence

de profondeur. MM. Hergesell et Langenbeck sont d’ailleurs arrivés à des

résultats analogues pour le lac Blanc, sur le versant alsacien des Vosges1.

YV' Causes principales qui déterminent le s températures

de chaque lac.

Plusieurs causes agissent sur la température des lacs. J’étudierai les principales

: /

1 ° CLIMAT

Le climat, qui dépend de la latitude, de l’altitude, de l’exposition, a sur le régime

du lac une influence évidente; suivant que l’air sera plus ou moins chaud, que le

soleil sera plus ou moins ardent, le lac recevra plus ou moins de chaleur. L’influence

de l’altitude est mise en évidence dans les tableaux ci-dessus; on y remarquera

notamment les basses températures superficielles des lacs des Sept-Laux, prises au

coeur de l’été (8¿,S à 13°,2 les 6, 7 et 8 août 1892 et celle du lac d’Estom,

7°,8 le 11 juillet 1894),

2° P R O F O N D E U R M O Y E N N E

La profondeur moyenne d’un lac est le rapport de son volume à sa surface. Son

influence sur la température du lac est assez importante; car, indépendamment de

l’action de la chaleur centrale2, qui est négligeable, et de celle des affluents, qui

1 . H e r g e s e l l u nd L a n g e n b e c k , d ie Seen d e r Südvogesen, p . 173.

2 . D’a p rès des r e ch e r ch e s fa ite s en A n g lete rre (Report or» the r a t e o f in c r e a s e o f u nd e rg rou n d tempera-

tu re , British Asso cia tion , LIId Meeting, S ou th am p ton , 1882, p. 74), c e tte ch a leu r c en tr a le p our ra it

é le v e r d’u n d ix ièm e de d eg ré u n e co u ch e d’e a u d e 4 m è tr e s. C’e s t .u n e q u a n tité in sig n ifia n te .