n’est pas toujours très considérable, surtout pour les lacs dont l’eau ne se renouvelle

que très lentement, c’est par sa surface qu’un lac gagne ou perd de la chaleur, et ce

gain ou cette perte de chaleur doit se répartir, très inégalement d’ailleurs, sur tout

le volume qui, à cause de la grande chaleur spécifique de l’eau, joue en quelque

sorte le rôle d’un régulateur. On peut donc dire que, toutes choses égales d’ailleurs,

la quantité totale de chaleur emmagasinée dans un lac variera d’autant moins que

ce volume sera plus grand par rapport à cette surface ou, en d’autres termes, que

la profondeur moyenne du lac sera plus considérable.

Pour cette même raison, les écarts entre les températures extrêmes sont, dans

les différentes régions d’un même lac, d’autant plus grands que la profondeur est

plus faible; c’est donc sur la beine qu’ils atteignent leur maximum.

L’influence de la profondeur moyenne est mise en évidence par la différence

entre le régime thermique du lac de Genève et celui du lac du Bourget. Comme

nous le verrons plus loin, la température du lac de Genève n’est jamais descendue,

dans la région de plus grande profondeur, au-dessous de 4°, tandis que celle du

lac du Bourget s’est abaissée, sur 100 mètres au moins d’épaisseur, à 3°,8 et 3°, 7.

Or le lac du Bourget est à la cote 231“,50 et le climat y est plus doux qu’au lac

de Genève, dont l’altitude est de 372 mètres; mais sa profondeur moyenne n’est

que de 81 mètres, tandis que celle du Léman atteint 152",70, soit presque le

double.

3° FO RME E T O R IE N T A T IO N D U LAC

La forme et l’orientation d’un lac permettent aux courants engendrés par les

vents de se développer avec plus ou moins d’intensité.

Ces facteurs jouent un rôle extrêmement important. Nous avons vu* que

l’action exercée sur un lac par le vent se traduit par la formation de deux courants,

dont l’un, le courant de surface, est dirigé dans le même sens que le vent, et l’autre,

le courant de fond ou courant de retour, est dirigé en sens inverse. Ces courants ont

pour effet de mélanger les eaux de surface et les eaux profondes, et ce mélange est

d’autant plus parfait que les courants sont plus énergiques. Or, ces derniers

peuvent atteindre une intensité très considérable dans les lacs allongés et dirigés

dans le sens des vents dominants ; ils sont également plus énergiques dans les

grands lacs que dans les petits lacs.

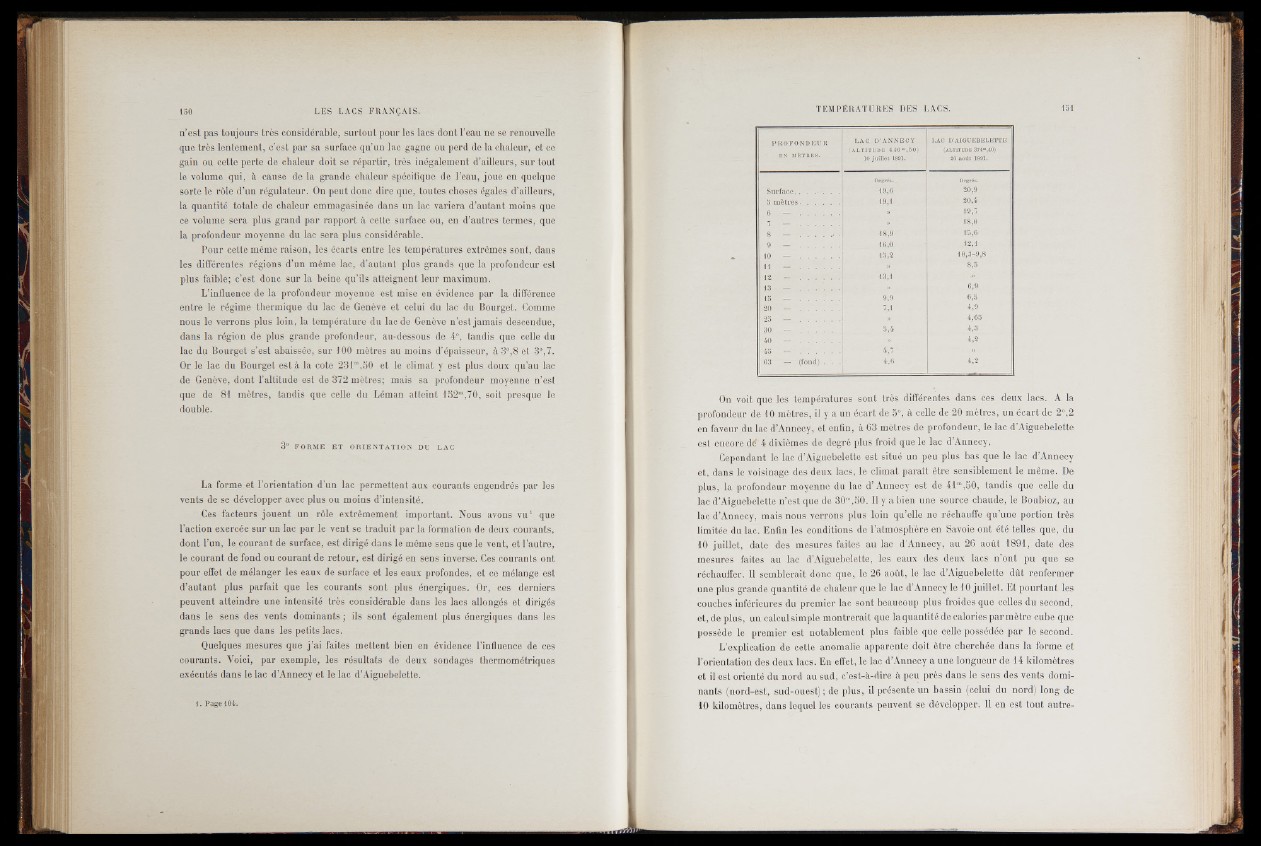

Quelques mesures que j ’ai faites mettent bien en évidence l’influence de ces

courants. Voici, par exemple, les résultats de deux sondages thermométriques

exécutés dans le lac d’Annecy et le lac d’Aiguebelette.

1. P a g e 104.

PRO FO N D EU R

EN MÈTRES .

LAC. D’ANNECY

( a l t i t u d e 4 4 6 “ ,5 0 )

10 j u i l l e t 1891.

LAC D’AIGUEBELETTE

( a l t i t u d e 374“ ,40)

2 6 a o û t 1891.

Degrés. _ Degrés.

Surface.. . . - ; . . 19,6 20,9

5 mètres.................... 19,1 | 20,4

6 — .................... H 19,7

7 _ » 18,0

-' 8 — . ^ K 18,9 15,6

9 — .................... 46,0 12,1

10 — .................... 15,2 10,3-9,8

11 — ............ 8,5

12 - . . . . . . 13,1 -»

13 — .................... vW k ï.': 6,9

15 — .................... 9,9 6,5

20 — .................... 7,1 4,9

25 — ................ . » ; H 4,65

30 5,4 4,3

-40 — .................... . », 4 2

45 — .................... 4,7 ’ H H

63 — (fond) . . . 4,6 4,2

On voit que les températures sont très différentes dans ces deux lacs. A la

profondeur de 10 mètres, il y a un écart de 5°, à celle de 20 mètres, un écart de 2°,2

en faveur du lac d’Annecy, et enfin, à 63 mètres de profondeur, le lac d’Aiguebelette

est encore dé 4 dixièmes de degré plus froid que le lac d’Annecy,

Cependant le lac d’Aiguebelette est situé un peu plus bas que le lac d’Annecy

et, dans le voisinage des deux lacs, le climat paraît être sensiblement le même. De

plus, la profondeur moyenne du lac d’Annecy est de 41m,50, tandis que celle du

lac d’Aiguebelette n’est que de 30“,50. Il y a bien une source chaude, le Boubioz, au

lac d’Annecy, mais nous verrons plus loin qu’elle ne réchauffe qu’une portion très

limitée du lac. Enfin les conditions de l’atmosphère en Savoie ont été telles que, du

10 juillet, date des mesures faites au lac d'Annecy, au 26 août 1891, date des

mesures faites au lac d’Aiguebelette, les eaux des deux lacs n’ont pu que se

réchauffer. 11 semblerait donc que, le 26 août, le lac d’Aiguebelette dût renfermer

une plus grande quantité de chaleur que le lac d’Annecy le 10 juillet. Et pourtant les

couches inférieures du premier lac sont beaucoup plus froides que celles du second,

et, de plus, un calcul simple montrerait que la quantité de calories parmètre cube que

possède le premier est notablement plus faible que celle possédée par le second.

L’explication de cette anomalie apparente doit être cherchée dans la forme et

l’orientation des deux lacs. En effet, le lac d’Annecy a une longueur de 14 kilomètres

et il est orienté du nord au sud, c’est-à-dire à peu près dans le sens des vents dominants

(nord-est, sud-ouest); de plus, il présente un bassin (celui du nord) long de

10 kilomètres, dans lequel les courants peuvent se développer. 11 en est tout autre