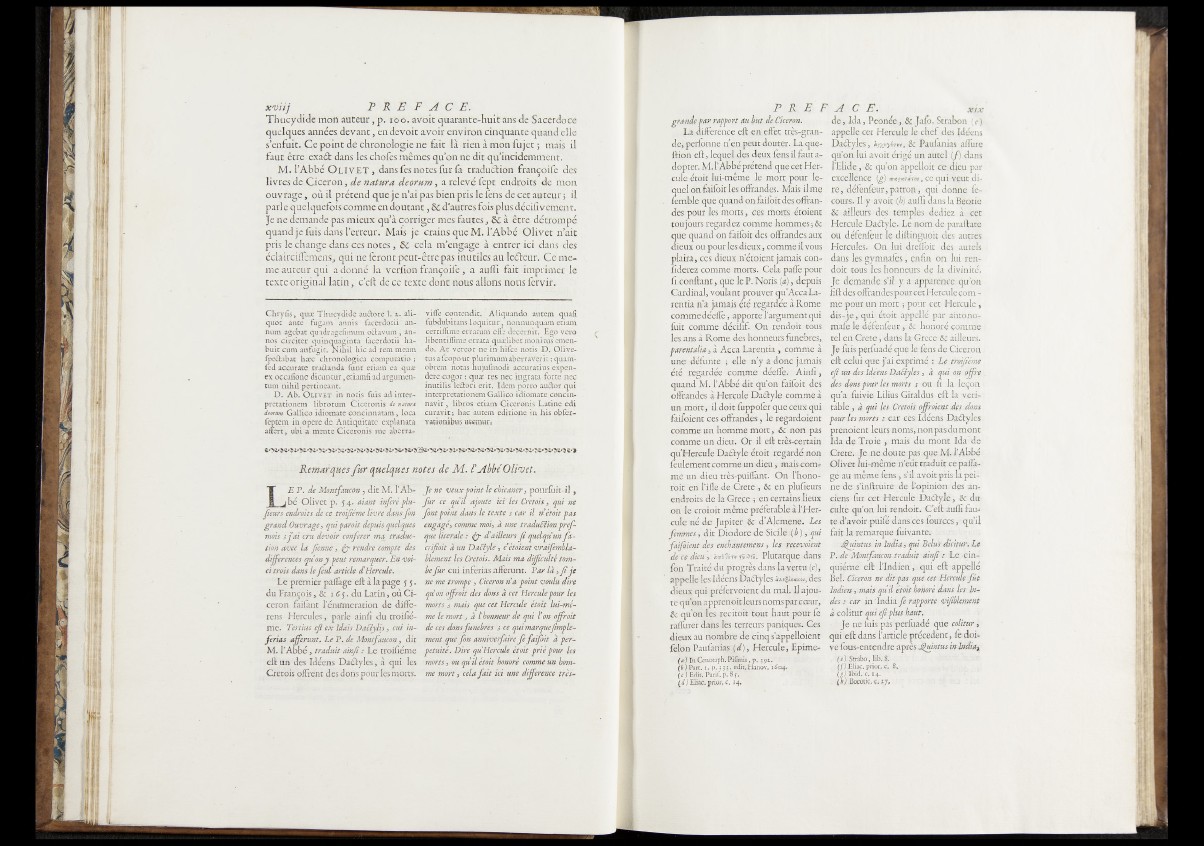

xviij P R E F A C E .

Thucydide mon auteur, p. ioo. avoit quarante-huit ans de Sacerdoce

quelques années devant, en devoit avoir environ cinquante quand elle

s’enfuit. Ce point dé chronologie ne fait là rien à mon fujet ; mais il

faut être exaél dans les chofes mêmes qu’on ne dit qu’incidemment.

M. l’Abbé OLIVET, dans fes notes fur fa traduction françoife des

livres de Cicéron, de natura deorum, a relevé fept endroits de mon

ouvrage, où il prétend que je n'ai pas bien pris le fens de cet auteur -, il

parle quelquefois comme en doutant, &C d’autres fois plus décilivement.

Je ne demande pas mieux qu’à corriger mes fautes, ôè à être détrompé

quand je fuis dans l’erreur. Mais je crains que M. l’Abbé Olivet n’ait

pris le change dans ces notes, & cela m’engage à entrer ici dans des

éclairciffemens, qui ne feront peut-être pas inutiles au lecteur. Ce meme

auteur qui a donné la verlion françoife, a auffi fait imprimer le

texte original latin, c’eft de ce texte dont nous allons nous fervir.

Chryfis, quæ Thucydide aucfcore 1. z. aliquot

ante fugam ännis lacer do di annum

agebat qu idragelimum odtavum , anno

s circiter quinquaginta facerdotii ha-

buit cum aufugit. Nihil hie ad rem meam

fpe&abat hæc chronologies computatio ;

fed accurate tra£tanda funt etiam ea quæ

ex occafione dicuntur, etiamli ad argumentum

nihil pertineant.

D. Ab. Ol iv e t in notis fuis ad inter-

pretationem librorum Ciceronis de natura

deorum Gallico idiomate concinnatam, loca

fepcern in opéré de Antiquitate explanata

affert, ubi a mente Ciceronis me aberravilTe

contendit. Aliquando autem quali

fubdubitans loquitur, rionnunquam etiam

certiffime erratum elfe decernit. Ego vero

libentiflime errata quælibet monitusemen-

do. At vereor ne in hifee notis D, Olive-

tus a fcopout plurimumaber raver it : quam-

obrem notas hujufmodi accuratius expen-

dere cogor : quæ res nec ingrata forte nec

inutilis le£tori erit. Idem porro audor qui

interpretationem Gallico idiomate concin-

n av it, libros etiam Ciceronis Latine edi

curavit ; hac. autem editione in his obfer-

vationibus utemur.

Remarques fu r quelques notes de A l. I’ Abbe' Olivet.

1 E P. de Montfaucon, d it M. l’Ab-

bé Olivet p. 5 4 . niant inféré plu-

feurs endroits de ce troiféme livre dans fon

grand Ouvrage, qui paroit depuis quelques

mois s j ai cru devoir conférer ma traduction

avec la fienne, <fy rendre compte des

différences quony peut remarquer. En voici

trois dans le feul article d’Hercule.

Le premier pafîàge eft à la page j 5 .

d u François, & 1 6 5 . du L a tin , où Cicéron

faifànt l’énumération de diffe-

rens Hercules, parle ainfi du troifie-

me. Tertius efi ex ldais DaBylis, cui in-

ferias afferunt, Le P. de Montfaucon, dit

M. l’A b b é , traduit ainfi : Le troifiéme

eft un des Idéens Daétyles, à qui les

Cretois offrent des dons pour les morts.

Je ne veux point le chicaner, p o u rlû it-il,

Jur ce qu’il ajoute ici les Cretois, qui ne

font point dans le texte 3 car il n e t oit pas

engage, comme moi, d une traduction pref-

que literale : j y d’ailleurs f i quelqu’un fa -

crifioit d un Dattyle, côtoient vraifembla-

blement les Cretois. Mais ma difficulté tombe

fu r cui inferias afferunt. Par la s f i je

ne me trompe, Cicéron ri a point voulu dire

qu’on ojfroit des dons d cet Hercule pour les

morts 3 mais que cet Hercule étoit lui-même

le mort, à l’honneur de qui l’on ojfroit

de ces dons funèbres 5 ce qui marquefimple-

ment que fon anniverfaire fe faifoit d perpétuité.

Dire qu Hercule étoit prié pour les

morts, ou qu’il étoit honoré comme un homme

mort, cela fa it ici une différence très-

P R E 1

grande par rapport (tu but de Cicéron.

Là différence eft en effet très-grande,

perfonne n’en peut douter. Laque-

ftion eft, lequel des deux fens il faut a-

dopter. M, l’Abbé prétend que cet Hercule

étoit lui-même le mort pour lequel

on faifoit les offrandes. Mais il me

fomble que quand qn faifoit des offrandes

pour les morts, ces morts étoient

toujours regardez comme hommes ; &

que quand on faifoit des offrandes, aux

dieux ou pour les dieux, comme il vous

plaira, ces dieux n ’étoiçnt jamais con-

fiderez comme morts. Cela paffe pour

fi confiant, que le P. Noris (a), depuis

Cardinal, voulant prouver qu'AccaLa-

rentia n ’a jamais été regardée à Rome

comme déeffè, apporte l’argument qui

fuit comme décifif. O n rendoit tous

les ans à Rome des honneurs funèbres,.

parentalia, à Açca La ren tia, comme a

une défunte ; elle n’y a donc jamais

été regardée comme déeffè. A in fi,

quand M. l’Abbé d it qu’on faifoit des

offrandes à Hercule Daétyle comme à

un m o rt, il doit fuppofor que ceux qui

faifoient ces offrandes, le regardoiçnt

comme un homme m o rt, & n on pas

comme un dieu. Or il eft très-certain

qu Hercule Daétyle étoit regardé non

feulement comme un d ieu , mais comm

e un dieu très-puiffant.' On l’hono-

roit en l’ifle de Crete , & en plufieurs

endroits de la Greçe ; en certains lieux

o n le croioft même préférable à l’Hercule

né de Jupiter & d’Alçmene. Les

femmes, dit Diodore de -Sicile (b ), qui

faifoient des enchantement, les reçevoient

de ce dieu ', 7$ ($9 Plutarque dans

fon Traité du progrès dans Javçrtu (rfi

appelle les Idéens Daétyles des

dieux qui prélervoient du mal. Il ajoute

qu on apprenoit leurs noms par coeur,

& q u o n les recitoit tout haut pour fe

raffurer dans les terreurs paniques. Ces

dieux au nombre de cinq s’appelloient

félon Paufanias (d ), Hercule, Epimefa)

In Cenotaph. Pifànis, p. 391.

(b) Part. 1. p. 3 33. edit.Hanov. 1604.

(c) Edit. Pavil. p. 8 y.

(d) Eliac. pripr. ç. 14,

A C E . x ix

d e , Id a , Peonée, èi Jafo, Strabon (e)

appelle cet Hercule le che f des Idéens

Daétyles, «?znywt, & Paufanias affure

qu’on lui avoit érigé un autel (ƒ) dans

l’E lid e , & qu’on appelloit ce dieu par

excellence (g) çe qui veut dir

e , défenfeur, p a tro n , qui donne fe-

cours. Il y avoir (/>) auffi dans la Beotie

& ailleurs des. temples dediez à cet

Hercule Daétyle. Le nom de paraftate

ou défenfeur le diftinguoit des autres

Hercules. On lui dreff’oit des autels

dans les gymnafes, enfin on lui rendoit

to u s. les honneurs de la divinité.

J e demande s’il y a apparence qu’on

fift des offrandes pour cet Hercule çom -

me pour u n mort ; pour cet Hercule ,

dis- j e , qui étoit appellé par ahtono-

mafe le défenfeur, & honoré comme

tel en C re te , dans la Grece & ailleurs.

J e fuis perfuadé que le fens de Cicéron

eft celui que j’ai exprimé ; Le tro.ifiéme

efi un des idéens D afyles, d qui on offre .

des dons pour les morts s ou fi la leçon

qu’a fuivie Lilius Giraldus eft la véritable

, d qui les Cretois offroient dçs dons

pour les morts car cès, Idéens Daétyles

prenoient leurs noms, non pas du mo n t

Ida dfi .Trpie , mais du mont. Ida de

Crete, J e ne doute pas que M- l’Abbé

Olivet lui-même n ’eût traduit ce pafla-

gé au même fens, s’il, ayoit pris la peine

de s’inftruire de lfopinion des an ciens

fur cec Hercule D a éty le, & du

culte qu’on lui rendoit. C’eft auffi faute

d ’avoir puife dans ces;fources, qu’il

fait la remarque fuiyante.

fiuintus in India, qui Belüs dicitur. Le

P. de Montfaucon traduit ainfi : Le cinquième

eft l’In d ie n , qui eft appellé

Bel. Cicéron ne dit pas que cet Hercule fu t

Indien, mais qu’il étoit honoré dans les Indes

s car in India fe rapporte vifiblement

d çolitur qui efi plus haut.

Je fie fuis pas perfttadé que çolitur,

qui eft dans l’article précèdent, fo doive

fous-entçndre après Jtjuintus in Indiat.

. (e) Straboj lib. 8.

(ƒ) Eliac. priojr. c, 8.

(g) Ibid, c, 14.

(b) Eoeotiç, ç. 2.7,