werden die Fächer lediglich von dieser Borstenform gebildet. Sie ragen im Maximum 0,24 mm

aus dem Ruder hervor, Die zusammengesetzten Borsten stehen in den ersten 8 Rudern zwischen

den einfachen Hakenborsten. Als Maximum zählte ich drei solcher Borsten in einem Borstenfächer.

Der Endanhang dieser Borsten scheint mit dem Schaft etwas fester zusammenzuhängen, als es

sonst bei den zusammengesetzten Borsten von Lumbriconereiden der F a ll ist; nur eine schräg

ansteigende Furche markiert die Sonderung in Schaft und Endanhang. Das äussere Ende des

Schaftes trä g t an zwei sich gegenüberliegenden Seiten einen kurzen, aber deutlichen Saum.

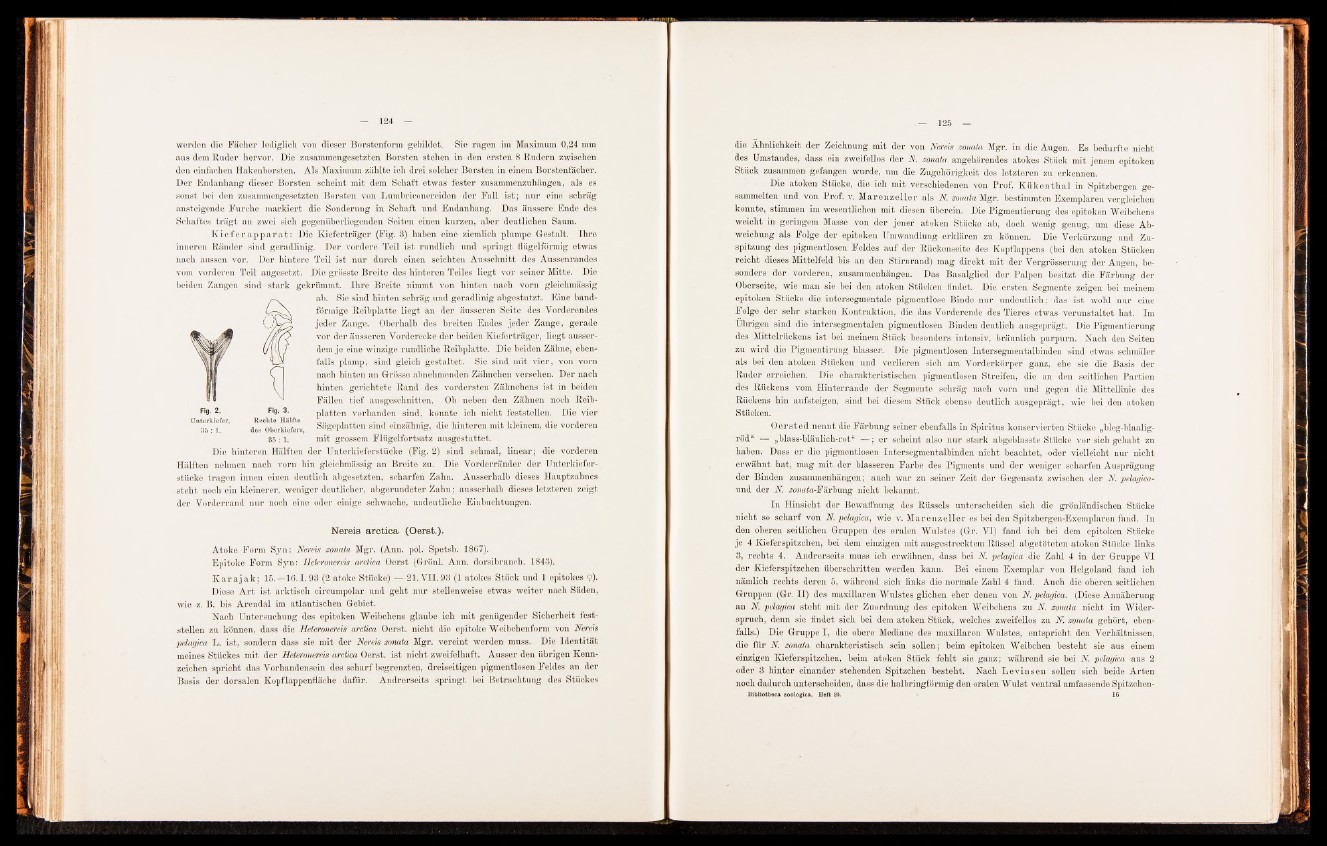

K i e f e r a p p a r a t : Die Kieferträger (Fig. 3) haben eine ziemlich plumpe Gestalt. Ihre

inneren Ränder sind geradlinig. Der vordere Teil is t rundlich und springt flügelförmig etwas

nach aussen vor. Der hintere Teil is t n u r durch einen seichten Ausschnitt des Aussenrandes

vom vorderen Teil angesetzt. Die grösste Breite des hinteren Teiles liegt vor seiner Mitte. Die

beiden Zangen sind s tark gekrümmt. Ih re Breite nimmt von hinten nach vorn gleichmässig

ab. Sie sind hinten schräg und geradlinig abgestutzt. Eine bandförmige

Reibplatte liegt an der äusseren Seite des Vorderendes

jeder Zange. Oberhalb des breiten Endes jeder Zange, gerade

vor der äusseren Vorderecke der beiden Kieferträger, liegt ausser-

dem je eine winzige rundliche Reibplatte. Die beiden Zähne, ebenfalls

plump, sind gleich gestaltet. Sie sind mit vier, von vorn

nach hinten an Grösse abnehmenden Zähnchen versehen. Der nach

hinten gerichtete Rand des vordersten Zähnchens is t in beiden

Fällen tie f ausgeschnitten. Ob neben den Zähnen noch Reibplatten

vorhanden sind, konnte ich nicht feststellen. Die vier

Sägeplatten sind einzähnig, die hinteren mit kleinem, die vorderen

mit grossem Flügelfortsatz ausgestattet.

Fig. 3.

Rechte Hälfte

des Oberkiefers,

35 : 9

Die hinteren Hälften der Unterkieferstücke (Fig. 2) sind schmal, linear; die vorderen

Hälften nehmen nach vorn hin gleichmässig an Breite zu. Die Vorderränder der Unterkieferstücke

tragen innen einen deutlich abgesetzten, scharfen Zahn. Ausserhalb dieses Hauptzahnes

s teht noch ein kleinerer, weniger deutlicher, abgerundeter Zah n ; ausserhalb dieses letzteren zeigt

der Vorderrand nur noch eine oder einige schwache, undeutliche Einbuchtungen.

Nereis arctica (Oerst.).

Atoke Form Syn: Nereis zonata Mgr. (Ann. pol. Spetsb. 1867).

Epitoke Form Syn: Heteronereis arctica Oerst (Grönl. Ann. dorsibranch. 1843).

K a r a j a k ; 15. —16.1.93 (2 atoke Stücke) — 21. V I I .93 (1 atokes Stück und 1 epitokes 9).

Diese A rt ist arktisch circumpolar und geht nur stellenweise etwas weiter nach Süden,

wie z. B. bis Arendal im atlantischen Gebiet.

Nach Untersuchung des epitoken Weibchens glaube ich mit genügender Sicherheit feststellen

zu können, dass die Heteronereis arctica Oerst. nicht die epitoke Weibchenform von Nereis

pelagica L. ist, sondern dass sie mit der Nereis zonata Mgr. vereint werden muss. Die Id e n titä t

meines Stückes mit der Heteronereis arctica Oerst. is t nicht zweifelhaft. Ausser den übrigen Kennzeichen

spricht das Vorhandensein des scharf begrenzten, dreiseitigen pigmentlosen Feldes an der

Basis der dorsalen Kopflappenfläche dafür. Andrerseits springt bei Betrachtung des Stückes

die Ähnlichkeit der Zeichnung mit der von Nereis zonata Mgr. in die Augen. Es bedurfte nicht

des Umstandes, dass ein zweifellos der N. zonata angehörendes atokes Stück mit jenem epitoken

Stück zusammen gefangen wurde, um die Zugehörigkeit des letzteren zu erkennen.

Die atoken Stücke, die ich mit verschiedenen von Prof. K ü k e n th a l in Spitzbergen gesammelten

und von Prof. v. M a r e n z e lle r als N. zonata Mgr. bestimmten Exemplaren vergleichen

konnte, stimmen im wesentlichen mit diesen überein. Die Pigmentierung des epitoken Weibchens

weicht in geringem Masse von der jener atoken Stücke ab, doch wenig genug, um diese Abweichung

als Folge der epitoken Umwandlung erklären zu können. Die Verkürzung und Zuspitzung

des pigmentlosen Feldes auf der Rückenseite des Kopflappens (bei den atoken Stücken

reicht dieses Mittelfeld bis an den Stirnrand) mag direkt mit der Vergrösserung der Augen, besonders

der vorderen, Zusammenhängen. Das Basalglied der Palpen besitzt die Färbung der

Oberseite, wie man sie bei den atoken Stücken findet. Die ersten Segmente zeigen bei meinem

epitoken Stücke die intersegmentale pigmentlose Binde nur undeutlich; das is t wohl nur eine

Folge der sehr starken Kontraktion, die das Vorderende des Tieres etwas verunstaltet hat. Im

Übrigen sind die intersegmentalen pigmentlosen Binden deutlich ausgeprägt. Die Pigmentierung

des Mittelrückens is t bei meinem Stück besonders intensiv, bräunlich purpurn. Nach den Seiten

zu wird die Pigmentirung blasser. Die pigmentlosen Intersegmentalbinden sind etwas schmäler

als bei den atoken Stücken und verlieren sich am Vorderkörper ganz, ehe sie die Basis der

Ruder erreichen. Die charakteristischen pigmentlosen Streifen, die an den seitlichen Partien

des Rückens vom Hinterrande der Segmente schräg nach vorn und gegen die Mittellinie des

Rückens hin aufsteigen, sind bei diesem Stück ebenso deutlich ausgeprägt, wie bei den atoken

Stücken.

O e r s te d nennt die F ärbung seiner ebenfalls in Spiritus konservierten Stücke „bleg-blaalig-

röd“ — „blass-bläulich-rot“ — ; er scheint also nur sta rk abgeblasste Stücke vor sich gehabt zu

haben. Dass er die pigmentlosen Intersegmentalbinden nicht beachtet, oder vielleicht nur nicht

erwähnt hat, mag mit der blässeren Farbe des Pigments und der weniger scharfen Ausprägung

der Binden Zusammenhängen; auch war zu seiner Zeit der Gegensatz zwischen der N. pelayica-

und der N. zonata-Yärbung nicht bekannt.

In Hinsicht der Bewaffnung des Rüssels unterscheiden sich die grönländischen Stücke

nicht so scharf von N. pelagica, wie v. M a r e n z e lle r es bei den Spitzbergen-Exemplaren fand. In

den oberen seitlichen Gruppen des oralen Wulstes (Gr. VI) fand ich bei dem epitoken Stücke

je 4 Kieferspitzchen, bei dem einzigen mit ausgestrecktem Rüssel abgetöteten atoken Stücke links

3, rechts 4. Andrerseits muss ich erwähnen, dass bei N. “pelagica die Zahl 4 in der Gruppe VI

der Kieferspitzchen überschritten werden kann. Bei einem Exemplar von Helgoland fand ich

nämlich rechts deren 5, während sich links die normale Zahl 4 fand. Auch die oberen seitlichen

Gruppen (Gr. II) des maxillaren Wulstes glichen eher denen von N. pelagica. (Diese Annäherung

an N. pelagica s teht mit der Zuordnung des epitoken Weibchens zu N. zonata nicht im Widerspruch,

denn sie findet sich bei dem atoken Stück, welches zweifellos zu N. zonata gehört, ebenfalls.)

Die Gruppe I, die obere Mediane des maxillaren Wulstes, entspricht den Verhältnissen,

die für N. zonata charakteristisch sein sollen; beim epitoken Weibchen besteht sie aus einem

einzigen Kieferspitzchen, beim atoken Stück fehlt sie ganz; während sie bei N. pelagica aus 2

oder 3 hinter einander stehenden Spitzchen besteht. Nach L e v in s e n sollen sich beide Arten

noch dadurch unterscheiden, dass die halbringförmig den oralen W ulst ventral umfassende Spitzchen-

Bibliotheoa Zoologien. Heft 20. ' 16