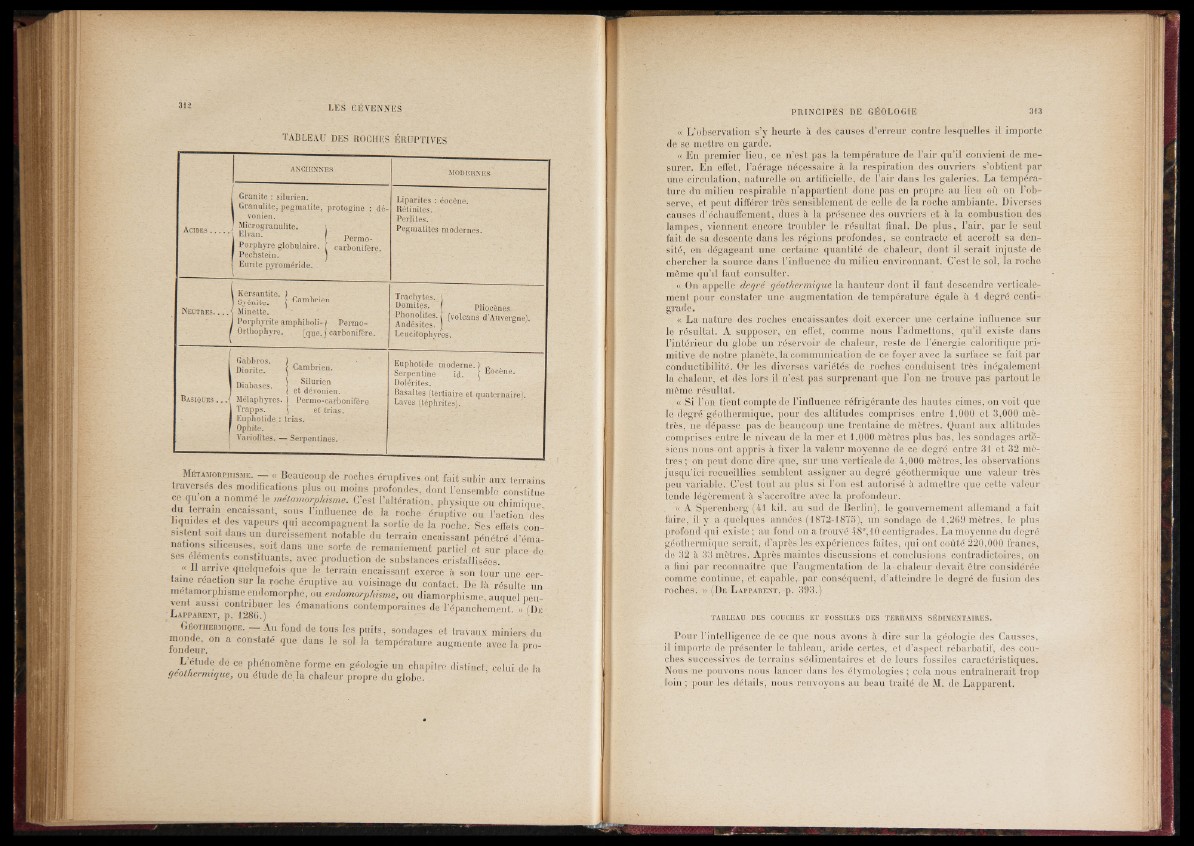

Ac id e s .........

ANCIENNES MODERNES

Granite : silurien.

Granulite, pegmatite, protogine : dé-

vonien.

Microgranulite.

Elvan- Permo-

Porphyre globulaire. i carbonifère.

Pechstein.

Eurite pyroméride.

Lipariles : éocène.

Réliniles..

Perlites.

Pegmatites modernes.

Neutres. . , .

1

Kersantite. ) ' .

Syénite. j Cambrien.

Minette.

Porphyrite amphiboli-J Permo-

Orthophyre. [que;. ) carbonifère.

Trachytes./]

Domites. r Pliocènes.

Phonolites. ( (volcans d ’Auvergne).

Andésites. 1

Leucitophyres.

Basiques . . J

Gabbros. ) •

Diorite. ] Cambrien.

Diabases. ( eft SdÎIeuyroimeae n.

Mélaphyres. j Permo-carbonifère

Trapps. \ et trias.

Euphotide : trias.

Ophite. '

Yariolîtes. — Serpentines. -

Euphotide moderne. )

Serpentine id. J Éocène.

Dolérites.

Basaltes (tertiaire e t quaternaire).

Laves (téphri tes)

Métamorphisme. — « Beaucoup de roches éruptives ont fait subir aux terrains

traversés des modifications plus ou moins profondes, dont l ’ensemble constitue

ce q u o n a nommé le métamorphisme. C’est l’altération, physique ou chimioue

- du terrain encaissant, sous 1’mfluence do la roche éruptive ou l’action des

liquides et des vapeurs qui accompagnent la sortie de la roche. Ses effets consistent

soit dans un durcissement notable du terrain encaissant pénétré d’émanations

siliceuses, soit dans une sorte de remaniement partiel et sur place de

ses éléments constituants, avec production de substances cristallisées.

1 11 a m Ye quelquefois que le terrain encaissant exerce à son tour une certaine

réaction sur la roche éruptive au voisinage du contact. De là résulte un

métamorphisme endomorphe, ou endomorphisme, ou diamorphisme auquel peuvent

aussi contribuer les émanations contemporaines de l ’épanchemont /¿D e

¿APPARENT, p . 1286.) ' t Y >

Géothermique. — Au fond de tous les puits, sondages et travaux miniers du

f o n d e ’ °n a C°nstaté (iue (lans le so1 la température augmente avec la pro-

L’étude de ce phénomène forme en géologie un chapitre distinct celui de la

géothermique, ou étude de la chaleur propre du globe.

« L’observation s’y heurte à des causes d’erreur contre lesquelles il importe

de se mettre en garde.

« En premier lieu, ce n ’est pas la température de l’air qu’il convient de mesurer.

En effet, l’aérage nécessaire à la respiration des ouvriers s’obtient par

une circulation, naturelle ou artificielle, de l’air dans les galeries. La température

du milieu respirable n ’appartient donc pas en propre au lieu où on l ’observe,

et peut différer très sensiblement de celle de la roche ambiante. Diverses

causes d’échauffement, dues à la présence des ouvriers et à la combustion des

lampes, viennent encore troubler le résultat final. De plus, l’air, p a r le seul

fait de sa descente dans les régions profondes, se contracte et accroît sa dèn-

sité, en dégageant une certaine quantité de chaleur, dont il serait injuste de

chercher la source dans l’influence du milieu environnant. C’est le sol, la roche

même qu’il faut consulter.

« On appelle degré géothermique la hauteur dont il faut descendre verticalement

pour constater une augmentation de température égale à 1 degré centigrade.

« La nature des roches encaissantes doit exercer une certaine influence sur

le résultat. A supposer,- en effet, comme nous l’admettons, qu’il existe dans

l ’intérieur du globe un réservoir de chaleur, reste de l’énergie calorifique primitive

de notre planète,la communication de ce foyer avec la surface se fait par

conductibilité. Or les diverses variétés de roches conduisent très inégalement

la chaleur, et dès lors il n ’est pas surprenant que l ’on ne trouve pas partout le

même résultat.

« Si l’on tient compté de l’influence réfrigérante des hautes cimes, on voit que

le degré géothermique, pour des altitudes comprises entre 1,000 et 3,000 métrés,

ne dépasse pas de beaucoup une trentaine de mètres. Quant aux altitudes

comprises enlre le niveau de la mer et 1,000 mètres plus bas, les sondages artésiens

nous ont appris à fixer la valeur moyenne de ce-degré entre 31 et 32 mètre

s; on peut donc dire que, sur une verticale de 4,000 mètres, les observations

jusqu’ici recueillies semblent assigner au degré géothermique une valeur très

peu variable. C’est tout au plus si; Bon est autorisé à admettre que cette valeur

tende légèrement à s’accroître avec la profondeur.

. « A Sperenberg (41 Uil. au sud de Berlin),. le gouvernement allemand a fait

faire, il y a quelques années (1872-1878), un sondage de 1,269 mètres, le plus

profond qui existe; au fond o n a tro u v é 48°,10 centigrades. La moyenne du degré

géothermique serait, d’après les expériences faites, qui ont coûté 220,000 francs,

de 32 à 33 mètres. Après maintes discussions et conclusions contradictoires, on

a fini par reconnaître que l’augmentation de la - chaleur devait être considérée

comme continue, et capable, par conséquent, d’atteindre le degré de fusion des

roches. » (.De L apparent, p. 393.)

TABLEAU DES COUCHES ET FOSSILES DES TERRAINS SÉDIMENTAIRES.

Pour l ’intelligence de ce que nous avons à dire sur la géologie des Causses,

il importe de présenter le tableau, aride certes, et d’aspect rébarbatif, des couches

successives de terrains sédimentaires- et de leurs fossiles caractéristiques.

Nous ne pouvons nous lancer dans les étymologies ; cela nous entraînerait trop

loin ; pour les détails, nous renvoyons au beau traité de M. de Lapparent.