genommen gehört die Fauna von Krapina in die Kategorie der sogenannten r e in e n

Faunen, die uns nämlich ein getreues Bild der damaligen Bewohnerschaft zeigen, eine

Fauna also o h n e V e rm e n g u n g e n mit jü n g e r e n , e tw a n a c h t r ä g l i c h h in zu g

e k om m e n e n o d e r e in g e s c h w em m t e n R e s t e n , wie man solche so häufig an

Höhlenfaunen beobachtet.

Die Fauna von Krapina ist zusammengesetzt aus bereits ausgestorbenen Typen,

wie Rhinoceros Mercki, Ursus sftelaeus, Bos primigenius und Cervus euryceros. dann aus

Typen, welche bisher aus Kroatien überhaupt nicht bekannt waren, wie: Castor fiber

und Arctomys marmota, welch letztere Tierart besonders wichtig ist und bloß während

des Diluviums bis in unsere relativ tiefen Gegenden kam. Freilich waren es auch gewichtige

physikalische Ursachen, welche das Murmeltier aus jenen hohen alpinen Regionen

herabzwangen. Diese Ursache war die Eiszeit, während welcher die Gletscher

an Ausdehnung gewannen, infolgedessen., auch das Murmeltier seinen gewöhnlichen

Standort verließ und sich-in Gegenden, welche außer dem Bereiche der Vergletscherung

lagen, flüchtete. Das Murmeltier lebte demgemäß in Krapina während der Glazialzeit,

da Kroatien, soviel mir bekannt ist, in keinem Teile vergletschert war ').

Die übrigen Tiere der Krapinaer Fauna sind gewöhnliche Repräsentanten der

diluvialen Faunen jedoch solcher, die in keiner Weise etwa auf ein kaltes Klima hin-

weisen würden (Cerviden, Sus scrofa ferru s, Canis lupus, Belts ca In s , Castor fiber),

wie dies ebensowenig die mitvorkommenden Landschnecken der noch heute in Kroatien

lebenden Arten der Gattungen: H elix, Campylaea, Fruticicold tun. Die Fauna von Krapina

entspricht fast genau jener von T a u b a c h bei Weimar, was auch mein sehr geehrter

Freund Dr. M. S chlosser nach Durchsicht der ihm zugesandten Knochenreste

mit folgenden Worten aussprach: „Dem Erhaltungszustände und anscheinend auch den

Arten nach ist diese Fauna der von T a u b a ch äußerst ähnlich; ich zweifle daher nicht,

daß sie ein relativ sehr hohes Alter hat." Nun aber ist die Fauna von Taubaeh als

„interglazial" befunden (Penck) und einer Zeitperiode mit wärmerem Klima zugeteilt

worden, eine Ansicht, mit welcher auch meine Ausführungen bezüglich der Krapinaer

Fauna (wie wir dies noch später sehen werden) gut im Einklänge stehen.

J) Die seinerzeit von weil. Prof. Dr. Pilar aufgestellte Ansicht Über die Vergletscherung des

Agramer Gebirges [„Tragovi oledbe na podnozju zagrebacke göre“. — „Rad“ jugoslavenske akademije.

Zagreb (Agram), XXXIX. 1877], kann nicht aufrecht erhalten werden, weil die vermeintlichen Gletschergeschiebe

am südlichen Abhange des Agramer Gebirges keine solchen, sondern Absätze der sich langsam

ganz aussüßenden pontischen Seebildungen, die allmählich in sandige Lehme des Diluviums übergehen

(die Terrasse in und bei Agram), oder Absätze der einstigen Bachläufe sind. Die von der Saveebene

abstoßende Vorhügelreihe ist also eine rein sedimentäre, mehrfach erodierte diluviale Terrasse, die ihr

Dasein Paraklasen verdankt.

Oie chemische Analyse der diluvialen Knochen von Krapina.

■ Die nachfolgende Analyse verdanke ich meinem Freunde Herrn Dr. S. Bosnja-

kovic, Vorstand des k. chemisch-analytischen Landesinstitutes in Agram.

A. Carnot war es, der den Versuch machte (Compte rendu CXV. 337), das

geologische Alter fossiler Knochen auf Grund chemischer. Analysen zu ermitteln^^ARNOT-

kam zum Schlüsse, daß je älter die Knochen sind, sie auch um so mehr F lu o r enthalten.

Auf jene Menge der Phosphorsäure nämlich,, auf welche bei alten Knochen 1 Teil Fluor

kommt, entfallen in tertiären Knochen 0,64, in diluvialen 0,35, in rezenten Knochen

endlich 0,05 bis 0,06 Teile Fluor.

J- M. van Bemmelen (Zeitschrift für anorganische Chemie, 15, 84) bestätigt,- daß

er in einem speziellen Falle das CARNOTSche Prinzip zutreffend fand, hebt indessen

hervor, daß nicht allein die Zeit der ausschließliche Faktor bei der Metamorphose der

Knochen sei, daß also die Zusammensetzung der Knochen nicht nur vom geologischen

Alter derselben, sondern auch von der Beschaffenheit der Schichten, in denen sie liegen

und von der Zusammensetzung und Zirkulation des Wassers, welches mit jenen in . den

Erdschichten in Berührung kommt, abhängt.

Die Verhältniszählen, die Carnot anführt, erhielt er durch die Division des

Verhältnisses des Fluor zur Phosphorsäure mit 0,0892. (Die letztere Zahl stellt uns

das Verhältnis des Fluor zur Phosphorsäure im Apatit vor.)

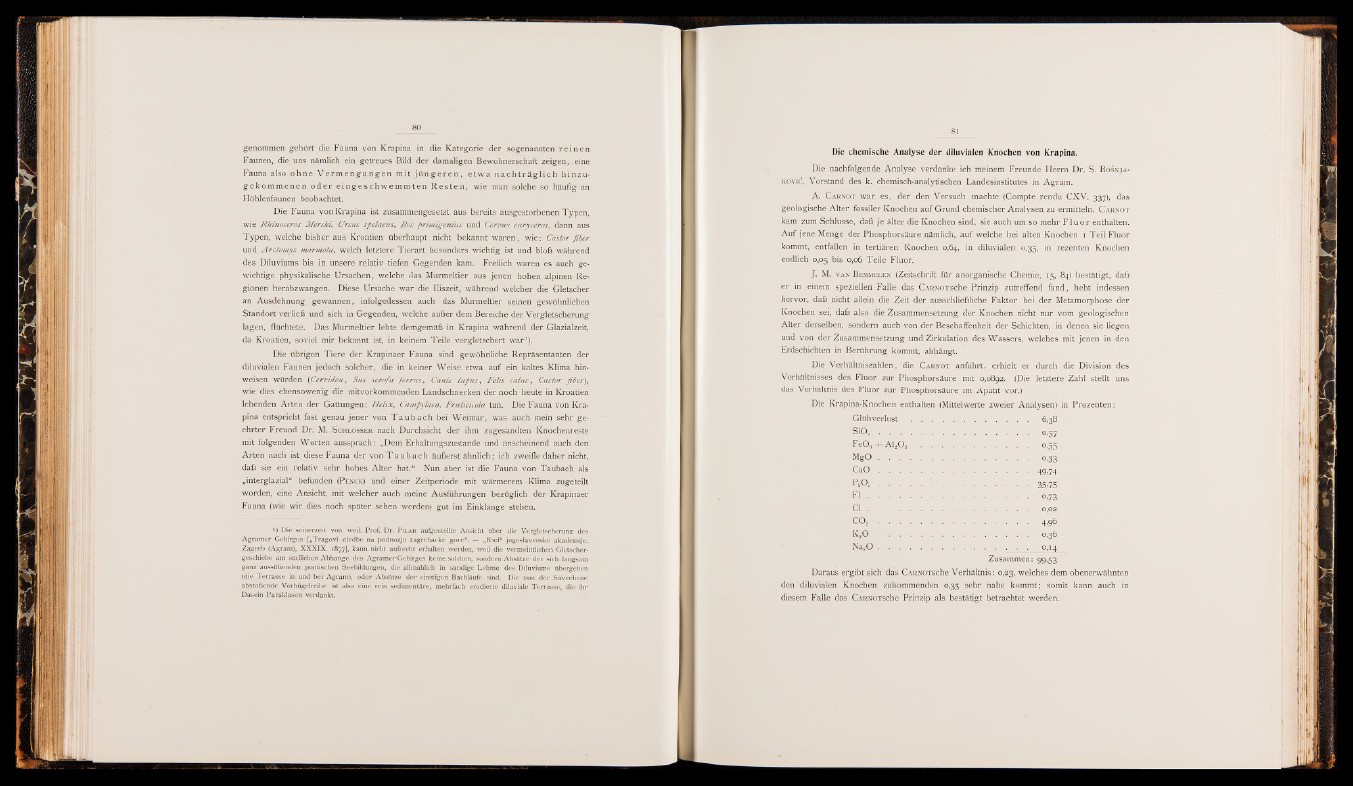

Die Krapina-Knochen enthalten (Mittelwerte zweier Analysen) in Prozenten:

Glühverlust

SiOa . . .

FeOs - f A i20 8

MgO . . .

CaO . .

P20 , . . .

Fl . . . .

CI . . . .

co2 . . .

K20 .

NaaO . . .

. . . . 6,38'

| ■ • • • 0,57

• • ■ • °-55

• • • 0.33

. . . . 49,74

• • • • 35-75

■ • • 0,73

. . . . 0,02

. . . . 4,96

• ■ • • 0,36

- • • • Q.I4

Zusammen: 99,53

Daraus ergibt sich das CARNOTSche Verhältnis: 0,23, welches dem obenerwähnten

den diluvialen Knochen zukommenden 0,35 sehr nahe kommt; somit kann auch in

diesem Falle das CARNOTSche Prinzip als bestätigt betrachtet werden.