zwei Fällen sind alle Wurzeln miteinander so verwachsen, daß sie ein rhombisches

Prisma bilden,, doch sind die einzelnen Wurzeln — besonders an der Außen- und

Innenseite deutlich durch Längsrinnen markiert. Bloß an der Wurzelbasis beobachtet

man eine dreilappige Spaltung. Beim o M2 sehen wir ganz dieselbe Wurzelbildung,

nur haben die Wurzelplatten solcher Zähne, deren Kronen verzogen, — nämlich in der

Richtung von vorn nach rückwärts verlängert sind, — gegenüber dem Umriß der Krone

eine andere, weniger schräge Lage.

Bei dem oM3 endlich sind die Wurzeln zumeist prismatisch verschmolzen und

bloß an der Basis lappig gesondert, doch sind an den Flächen überall mehr weniger

deutliche Längsrinnen wahrnehmbar, l g Bezüglich der Kronen der oMs wäre zu bemerken,

daß bloß die vorderen Höcker gut entwickelt sind, während die hinteren

(distalen) Höcker zumeist in kleinere aufgelöst erscheinen.

ß) D ie u n te r e n M o la ren .

Es liegen davon beiderseitige Zähne vor und zwar zumeist fünfhöckerige erste

(7 rechte, 3 linke), dann einige zweite (4 rechte, B linke) und vier rechte nebst drei

linken dritten Molaren. Diese letzteren konnten zumeist zufolge ihrer Tendenz nach

ihrer hintéren- Partie in mehrere Höcker sich aufzulösen bestimmt werden. Die Krone

wird dadurch mehr weniger elliptisch oder rund.

Die Ausmaße der Zähne betragen:

u. r. M,:

max.

Totale Länge:

24,2

Kronenbreite:

13/7

Kronendickei—

12,2

Kronenhohe:

7,0 —6,0

W ut

8,0

zcld

u.

urchmes

9»5 mm

min. 11,2 SjHUljO 6,9 —6,5 9,0 u. 9.4

u. 1. Mt :

max. 19,3 (m.Wnrzeldecke!) 13,8 Ï2,4 9,4 —7,0 8,4 u. 10,ö

min. 26,4 12,0 10,5 7>55—6,5 8,7 u. 9)2

u. r. Mg:

max. 21,0 12,5 (?) n ,4

CO

Sgl

■

in

8,5 u. 9)1 „

min. 19.9 11,4 10,6

8 * t § # 7)6 u. 8,4

u. r. Ms :

max. 23,0 I3»6 9»3 u. 8,55

min. 24.5 n >3

0

01

7.5 6ß 7.2 ü. 8,i

u. 1. M8:

max. 21,0 1:2,7 10,0 8,5 u. 8,0 1 1

min. . - n ,5 11,0 j 7»o u. 8,3

Da die Kronen dieser Zähne mehr weniger abgekaut sind, ist auch die totale

Länge, als auch die Kronenhöhe nicht mehr als genau zutreffend anzusehen. Doch ist

die Differenz gegen die ursprünglichen Verhältnisse belanglos, da sie ja bloß Bruchteile

von einem Millimeter aufweist (vergleiche die Kronen der Zähne, die noch nicht

im Gebrauche waren). Was das Relief der Kronen betrifft, so ist dasselbe nur an

solchen Zähnen deutlich erkennbar, die nicht in Funktion waren; da aber ist es von

der bereits geschilderten Gestaltung. Bloß die M8 machen insofern eine Ausnahme,

als durch die schwache Ausbildung der hinteren Höcker oder eine Auflösung derselben

in mehrere Falten oder auch durch eine Verschiebung der Höckerstellung, Unregelmäßigkeiten

in der Anordnung der Schmelzfalten auftreten können (vergleiche die

Kronen der M8).

Bezüglich der Wurzeln der unteren Mahlzähne möge folgendes bemerkt sein.

Die Wurzelbildung dieser Zähne ist ebenso wie diejenige der oberen M verschieden.

Die Wurzeln sind entweder zu zwei beiderseits getrennten Platten — eine vordere und

eine hintere — verschmolzen, die sich nach unten verschmälern und an ihrer Außenfläche

eine flache breite Längsrinne aufweisen (5 von 9 Fällen), oder die beiden Wurzelplatten

sind nur an der Buccalseite getrennt, lingualwärts ebenfalls verschmolzen, doch

tragen sie da eine deutliche Längsrinne (2 von 7 Fällen). In diesen beiden Fällen verjüngt

sich der Zahn seitlich. Die Wurzel kann endlich ein Prisma oder Zylinder darstellen,

dessen unterer Teil gewöhnlich zurückgebogen und deren untere Öffnung oft durch

ein deckelartiges Gebilde abgeschlossen ist. Solche prismatische oder zylindrische

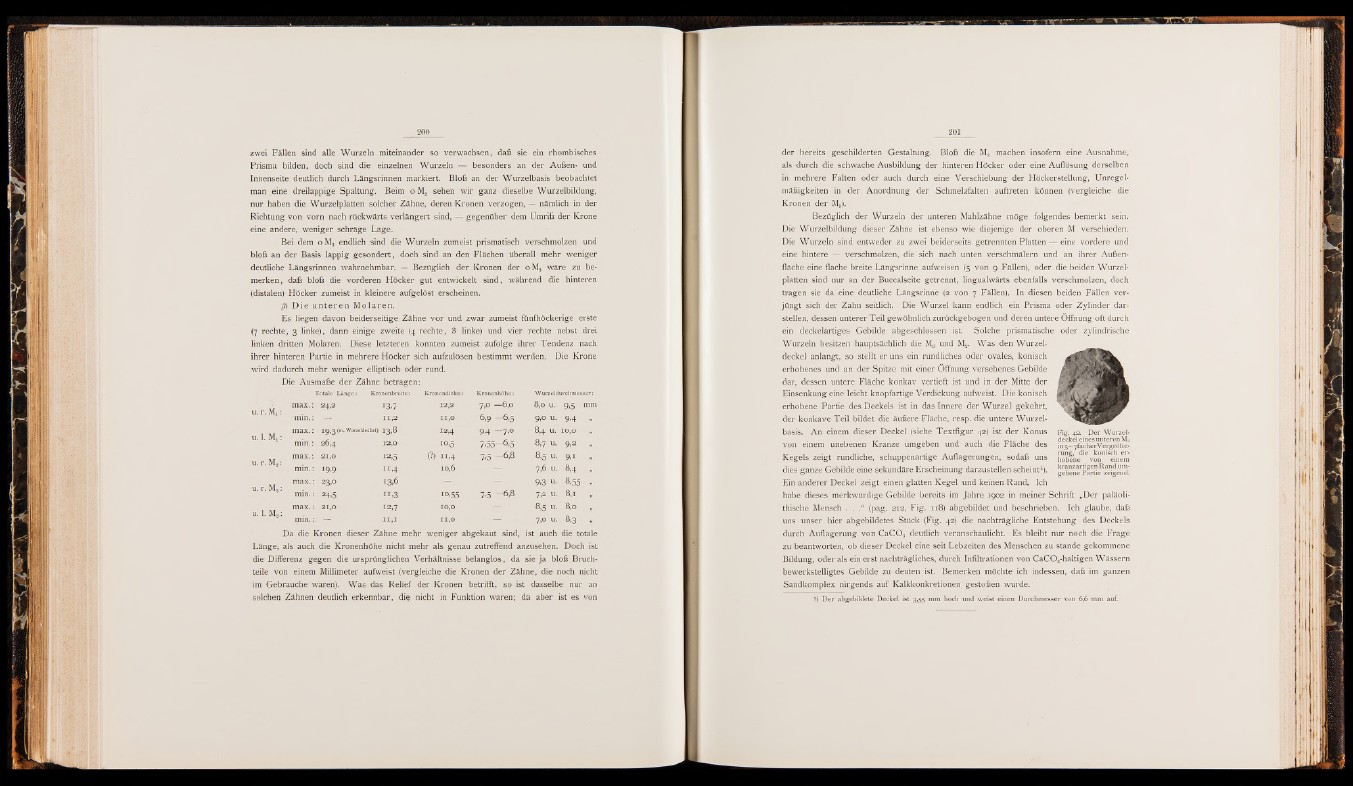

Wurzeln besitzen hauptsächlich die Ms und M2. Was den Wurzeldeckel

anlangt, so stellt er uns ein rundliches oder ovales, konisch

erhobenes und an der Spitze mit einer Öffnung versehenes Gebilde

dar, dessen untere Fläche konkav vertieft ist und in der Mitte der

Einsenkung eine leicht knopfartige Verdickung aufweist. Die konisch

erhobene Partie des Deckels ist in das Innere der Wurzel gekehrt,

der konkave Teil bildet die äußere Fläche, resp. die untere Wurzelbasis.

An einem dieser Deckel (siehe Textfigur 42) ist der Konus

Fig. 42. Der Wurzeldeckel

eines unteren Ma

von einem unebenen Kranze umgeben und auch die Fläche des

in 5—7facher Vergrößerung,

Kegels zeigt rundliche, schuppenartige Auflagerungen, sodaß uns

die konisch erhobene

von einem

dies ganze Gebilde eine sekundäre Erscheinung darzustellen scheint1).

kranzartigen Rand umgebene

Partie zeigend.

Ein anderer Deckel zeigt einen glatten Kegel und keinen Rand. Ich

habe dieses merkwürdige Gebilde bereits im Jahre 1902 in meiner Schrift „Der paläoli-

thische Mensch . . (pag. 212, Fig. 118) abgebildet und beschrieben. Ich glaube, daß

uns unser hier abgebildetes Stück (Fig. 42) die nachträgliche Entstehung des Deckels

durch Auflagerung von CaC0 8 deutlich veranschaulicht. Es bleibt nur noch die Frage

zu beantworten, ob dieser Deckel eine seit Lebzeiten des Menschen zu stände gekommene

Bildung, oder als ein erst nachträgliches, durch Infiltrationen von CaC0 3-haltigen Wässern

bewerkstelligtes Gebilde zu deuten ist. Bemerken möchte ich indessen, daß im ganzen

Sandkomplex nirgends auf Kalkkonkretionen gestoßen wurde.

1) Der abgebildete Deckel ist 3,55 mm hoch und weist einen Durchmesser von 6,6 mm auf.