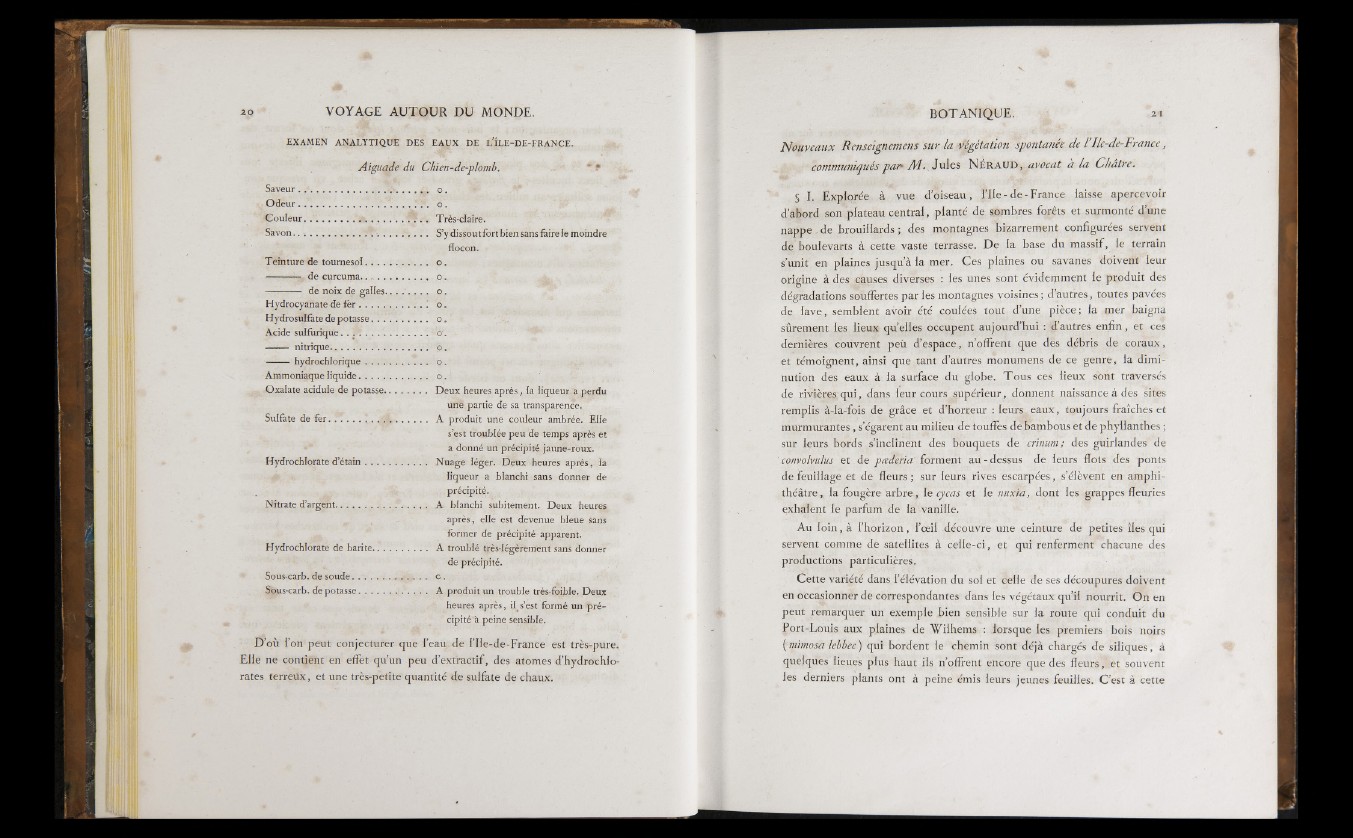

EXAMEN ANALYTIQUE DES EAUX DE l ’ÎLE-DE-FRANCE.

Aiguade du Chien-de-plomh. ' '

S a v e u r ........................................................... o .

O d e u r ........................................................... o .

C o u le u r ........................................................ Très-claire.

S av o n ............................................................. S’y dissout fort bien sans faire ie m oindre

flocon.

T e in tu re de to u rn e so l........................... o .

------------- d e c u rcum a ............................. o .

de noix de g a lle s.................. o .

Hydro cy an a te de f e r ............................... o .

H y d ro su lfa te de p o ta s s e ......................... o .

Acide su lfu r iq u e ....................................... o .

n itriq u e ............................................ o .

— — h y d ro c h lo riq u e ............................ o .

Ammoniaque liq u id e ............................... o .

O x a la te acidulé de p o ta sse ................... D e u x heures aprè.s, la liq u eu r a p e rd u

u n e p a rtie de sa transparence.

Sulfate de f e r ............................................. A p ro d u it u n e co u leu r ambrée. Elle

s’est tro u b lé e p e u de temps après e t

a d o n n é u n précipité jaune -ro u x .

Hydro ch lo ra te d’é t a in ............................ N u a g e léger. D e u x heures a p rè s , la

liq u eu r a b lanchi sans d o n n e r de

pré c ip ité .

N itra te d ’a rg e n t................ ........................ A blanchi su bitement. D e u x heures

a p rè s , elle est devenue bleue sans

former de p ré c ip ité ap p a ren t.

Hydro ch lo ra te de b a rite ........................ A trovtblé très-légèrement sans d o n n e r

de précipité.

Sous-carb. de so u d e ................................. c .

Sous-carb. d é p o ta s s e ............................... A p ro d u it u n tro u b le très-foible. Deu x

heures ap rè s, il s’est formé u n p r é cipité

à peine sensible.

D ’o ù l’o n p e u t c o n j e c t u r e r q u e l’e a u d e l’I l e - d e - F r a n c e e s t t r è s - p u r e .

E l l e n e c o n t i e n t e n e f fe t q u ’u n p e u d ’e x t r a c t i f , d e s a to m e s d ’h y d r o c h lo -

r a t e s t e r r e u x , e t u n e t r è s - p e t i t e q u a n t i t é d e s u l f a t e d e c h a u x .

Nouveaux Renseignetnens sur la végétation spontanée de l ’Ile-de-France,

communiqués par- Æ . Jules N é r a u d , avocat à la Châtre.

§ E Explorée à vue d’oiseau, l’I le -d e -F ran c e laisse apercevoir

d’abord son plateau central, planté de sombres forêts et surmonté d’une

nappe de brouillards; des montagnes bizarrement configurées servent

de bouievarts à cette vaste terrasse. De la base du massif, le terrain

s’unit en plaines jusqu’à la mer. Ces plaines ou savanes doivent leur

origine à des causes diverses : les unes sont évidemment le produit des

dégradations souffertes parles montagnes voisines; d’autres, toutes pavées

de la v e , semblent avoir été coulées tout d’une pièce; la mer baigna

sûrement les lieux qu’elles occupent aujourd’hui : d’autres enfin , et ces

dernières couvrent peù d’espace, n’offrent que des débris de co rau x ,

et témoignent, ainsi que tant d’autres monumens de ce genre, la diminution

des eaux à la surface du globe. T ou s ces lieux sont traversés

de rivières qui, dans leur cours supérieur, donnent naissance à des sites

remplis à-Ia-fois de grâce et d’horreur ; leurs eaux, toujours fraîches et

murmurantes , s’égarent au milieu de touffes de bambous et de phyllanthes ;

sur leurs bords s’inclinent des bouquets de crinum ; des guirlandes de

convolvulus et àe pæderia forment au-dessus de leurs flots des ponts

de feuillage et de fleurs; sur leurs rives escarpées, s’élèvent en amphithéâtre

, la fougère a rb re , le cycas et le nuxia, dont les grappes fleuries

exhalent le parfum de la vanille.

Au lo in , à l’horizon , l’oeil découvre une ceinture de petites îles qui

servent comme de satellites à c e lle -c i, et qui renferment chacune des

productions particulières.

Cette variété dans l’élévation du sol et celle de ses découpures doivent

en occasionner de correspondantes dans les végétaux qu’il nourrit. On en

peut remarquer un exemple bien sensible sur la route qui conduit du

Port-Louis aux plaines de Wilhems : lorsque les premiers bois noirs

[mimosa lehbec) qui bordent le chemin sont déjà chargés de siliques, à

quelques lieues plus haut ils n’offrent encore que des fleurs, et souvent

les derniers plants ont à peine émis leurs jeunes feuilles. C ’est à cette