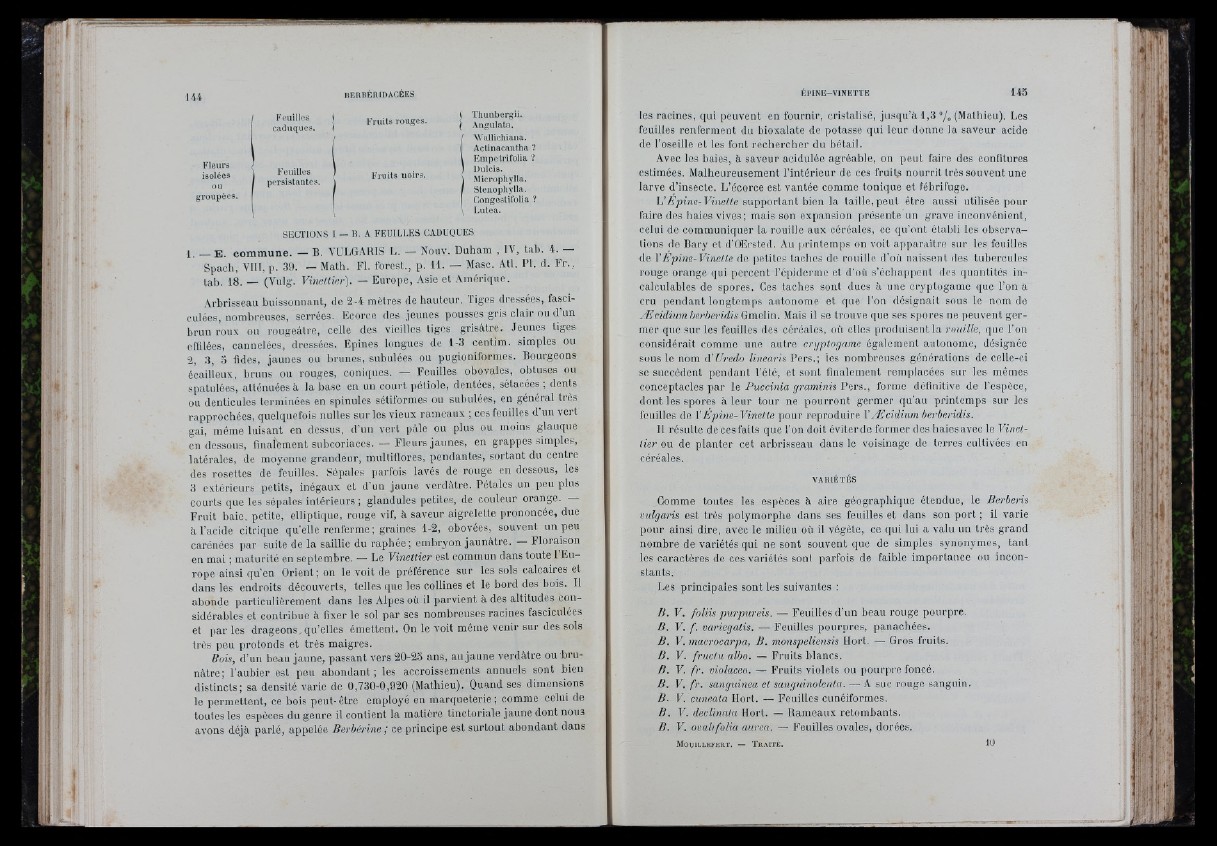

Fleurs

isolées

011

^n-oupécs.

Fi'uillcs \

caduques. Ì

Feuilles

persistantes.

F ru ils rouges.

F ru its uoirs.

Thunbergii.

Angulata.

\ \ ’allichiana.

Actinacautha ?

Kttipctrifolia ?

Dulcis.

•Microphylla.

Steiiophylla.

(àoügestifolia ?

Lutea.

SECTIONS 1 — li. A FEUILLES CADUQUES

1. — E . c om m u n e . — B. VULGARIS L. — Nouv. üuhcam , IV, tab. 4. —

Spach, Vni, p. 39. — Math. Fl. forest., p. 11. — Mase. Atl. Pl. d. Fr.,

lab. 18. — (Vulg. Vinettier). — Europe, Asie et Amérique.

Arbrisseau buissonuant, de 2-4 mètres de hauteur. Tiges drossées, fasci-

culées, nombreuses, serrées. Ecorce des jeunes pousses gris clair ou d ’un

brun roux ou rougeâtre, celle des vieilles tiges gr isâtre. Jeunes liges

cflilées, cannelées, dressées. Epines longues de 1-3 cenlim. simples ou

2, 3, 3 fides, jaunes ou brunes, subulées ou pugioniformes. Bourgeons

écailleux, bruns ou rouges, coniques. — Feuilles obovales, obtuses ou

spatnlées, atténuées à la base en un cour t pétiole, dentées, sétacées ; dents

on denliculos terminées en spinules sétiformes ou subulées, en général très

rapprochées, quelquefois nulles sur los vieux rame aux ; ces fouilles d'un ver t

gai, même luisant en dessus, d ’un vert pâle ou plus ou moins glauque

en dessous, finarement subcoriaccs. — Fleurs jaunes , en grappes simples,

latérales, de moyenne grandeur , muRillores, pendantes , sor tant du centre

des rosettes de feuilles. Sépales parfois lavés de rouge en dessous, les

3 extérieurs pclils, inégaux et d'un jaune verdâtre. Pétales un peu plus

courts que les sépales intérieurs ; glandules petites, de couleur orange. —

Fruit baie, petite, elliptique, rouge vif, à saveur aigrelette prononcée, due

à l'acide citrique q u e l le renferme; graines 1 -2 , obovées, souvent un peu

carénées pa r suite de la saillie du rap h é e ; embryon jaunât re. — Floraison

en mai ; matur ité en septembre. — Le Vinettier est commun dans toute I Europe

ainsi qu'en Orient; on le voit de préférence sur les sols calcaires et

dans les endroits découverts, telles que les collines et le bord des bois. Il

abonde par ticulièrement dans l e s A l p e s o ù il parvient à des altitudes considérables

el contribue à fixer lo sol pa r ses nombreuses racines fascieulées

et pa r les drageons , qu’elles émettent. On le voit même venir sur des sols

très peu protonds et très maigres.

Bois, d ’un beau jaune, pas sant vers 20-23 ans, au jau ne verdâtre ou b ru nâtre;

l'aubier est peu a b o n d a n t ; les accroissements annuels sont bien

distincts; sa densité varie de 0,730-0,920 (Mathieu). Quand ses dimensions

le permettent, ce bois peut-être employé en marqu e te r ie ; comme celui de

toutes les espèces du genre il contient la matière tinctoriale jaune dont nous

avons déjà parlé, appelée Berbérine ; ce pr incipe est sur tout abo nd ant dans

143

les racines, qni peuvent on fournir, cristalisé, jusqu ’à 1,3 ”/„ (Mathieu). Les

feuilles renferment du bioxalatc do potasse ([ui leur donne la saveur acide

de l’oseille et les font r e che rche r du bétail.

Avec les baies, à saveur acidulée agréable, on peut faire des confitures

estimées. Malheureusement l’intér ieur de ces fruits nour rit très souvent une

la rve d ’insecte. L’écorce est vantée comme tonique el fébrifuge.

V F p in e -V in e ite suppor tant bien la taille, peul être aussi utilisée pour

faire des liaies vives; mais son expansion présente nn grave inconvénient,

celui do communiquer la rouille aux céréales, ce qu’ont établi les obsorva-

Uons (le Bary et d'OErsted. Au printemps on voit apparailre sur les feuilles

de V /ip in e -V in e lte do petites taches de rouille d’oii naissent des tubercules

rouge orange qui percent rép id e rme et d'où s’écbapiicnt des quantités incalculables

de spores. Ces taches sont dues à uue cryptogame ([ue l ’on a

cru pendant longtemps autonome et que l’on désignait sons le nom do

.îic id ium hcrberidis Gmelin. Mais il se trouve que ses spores ne peuvent g e r mer

que sur les feuilles des céréales, où elles produisent la rouille, que l’on

considérait comme une antre cryptogame également autonome, désignée

sous le nom d'Uredo linearis Pers.; los nombreuses générations de celle-ci

se succèdent pendant l’été, et sont finalement remplacées sur les mêmes

conceptacles p a r le Puccinia graminis Pers., forme définitive de l’espèce,

dont les spores à leur tour ne pour ron t germer q u ’au printemps sur les

feuilles de VK p in e -V in e tte pour reproduire l’/Iic id ium hcrberidis.

Il résulte deces faits que l’on doit éviterdo former des baiesavec le Vinel-

tier ou de planter cet arbrisseau dans le voisinage de terres cultivées en

céréales.

Gomme toutes les espèces à aire géographique étendue, le Berberis

vulgaris est très polymo rp he dans ses feuilles et dans son por t ; il varie

pour ainsi dire, avec le milieu où il végète, ce qui lui a valu un très grand

nombre de variétés qui ne sont souvent que de simples synonymes, tant

les caractères do ces variélés sont parfois de faible importanc e ou inconstants.

Les principales sont les suivantes :

B . V. foliis p u rp u re is. — Feuilles d'un beau rouge pourpre.

B . V. f . variegatis. — Feuilles pourpres , panachées.

B . V. macrocarpa, B. monspeliensis Hort. — Gros fruits.

B . y. fru c ln albo. — Fruits blancs.

B . V. fr . violaceo. — Fruits violets ou pourpre foncé.

B . V. fr . sanguinea et sanguinolenta. — A suc rouge sanguin,

B. V. cuneata Hort. — Fouilles cunéiformes.

B . V. declinala Horl. — Rameaux retombants.

B . V. ovahfolia aurea. — Feuilles ovales, dorées.

M o C1LLK1.'F.RT. — T r . \ it k . 1 0

II

Cl

l l

!♦ •

r

I J

' i l

!

L •!

î-i, I ' 1

t '

'ri ^ .

''l 'J

;i ■

?

!'■' '•'J

1 "

ï ï ' A

l i , : . i "7'

i C k :