üiil pu croître sans so gciirr et sc ra]i|>i'orlicr assez Jes unes îles aulres iimir

s’clro (léfornircs. D'aiilrcs fois, en se serrant les unes conlro les autres elles

prennent des faces, deviennent polyédriipies, et foriuent un parcnclnjme

poliji'diiqiic, dont on dislinguo le pareiif/ujine hexagonal si fréquent dans

la moelle des arbres el où les cellules se.présentent avec six faces.

On distingue aussi le parenchyme muriforme constitué par des cellules

|)olyédri([ues ayant la forme du solide géométrique a|)pclé 'parallélépipède ;

elles sont disposées les nncs sur les aulres par rangées liorizonlales, qui les

font ressembler aux assises de pierres d'uu mur ; c’est ce pnrencliymo (pii

forme les rayons médullaires do nos arbres.

Du appelle parenchyme lahahnre un parenchyme formé do cellules

jHilyédriques mais beaucoup |)lus larges ol liaulcs (pécpaisses, do manière

il ressembler un peu à une lablc sans pieds ; ce tissu se rcnconlre dans l’épi-

dcrmc el dans le liège.

On désigne sous le nom de parenchyme ramenx celui formé do cellules à

proéminences saillantes ; il existe dans le limbe des feuilles; on le désigne

aussi sons le nom do parenchyme /«cimcuat lorsque les cellules laissent entre

elles de grands intervalles.

Los cellules allongées portent ordlnairemenl le nom de fibres; elles p euvent

être cylindriques, à bases hor izontales ou peu inclinées ; elles peuvent

être, c'est lecas le ¡ ilusgénéral, cylindrii|ucs el lcrmiiiécscnpointe aux deux

bouts : ce sont alors des cellules ou lilires fusiformes; leur longueur peut èlre

considérable cU’épais seurde leur sparois lrèsgrandc. L’agrégation ou réunion

des libres entre elles forme le lissa fibreux aus.si appelé prosenchyme.

O r g am s .i t io n d e l a c e l l u l e . — La cellule ae compose de deux principaux

cléments, la membrane qui la limite el qui lui douiio sa forme, ol le contenu

cellulaire ou ce qu'elle renferme.

Ce contenu comprend :

1“ Le proloplasnvi ou matière vis([ueuso. C'est ré lémen t essentiel, vital

et primordial do la cellule. C'est lui (|ui se forme tout d'abord et qui produit

ensuite la membrane comme pour se protéger ; il aiïcclo dans la cellule

did'érenlos formes ; au début, quand celle-ci est jeune, i l i a remp l it entièrement,

plus lard on le voit tantôt se rassembler au contre sur un point

de la cellule, ou se disposer tout le long des parois de la membrane qu'il

tapisse; d'autres fois il jieut tout on occupant lo centre se diviser ct tapisser

la membrane cellulaire en réunissant son centre à sa périphérie p a r des

cordons dont le nombre varie. La masse protoplasmiquo n'est pas lionio-

gène, on y distingue ne t temen t deux parlies, uno plus ou moins grenue à

l ’intérieur cl une autre centrale plus lioinogèno, plus dense, de forme

sphérique ou lenticulaire, c’est le noyau de la cellule ou nucleus ; il est entouré

d'une membrane propre d e n a tu r e azotée. On a aussi constaté que ce

petit corps, p a r ses déplacements dans la masse proloplasmique ou dans la

cellule, était doué de raolilité.

IjO protoplasma appar tient à la oatcgorio dos subs tances albumiiio'ides

ou protéiques, c’est-ii-diro azotées ; il jaunit ([uand on le traite par une

dissolution aqueuse ou alcooliiiue d'iode, ct passe au rose rouge (¡uand on

le soumet à l’iiillucnce successive du siirrc ol do l'acide sulfuriqno.

Le ¡u’otoplasma n'existe i[uc dans les cellules vivantes ou actives et

jaiTiais dans celles mortes ou inactives.

2» On trouve aussi dans les cellules bien développées nu liquide aqueux,

10 ¡iliis souvent incolore, mais (¡uoliiuefois coloré en rouge, en rose, en

pourpre ou en bleu. Ce liquide est désigné sous le nom do suc cellulaire ;

11 fient en dissolution de nombreuses substances. On trouve également dans

la cclUilc des gommes, des mucilages, des sucres, dos huiles, etc., les uns

en dissolution dans lo sue cellulaire ct d ’autres ou susiionsion. lintin les

cellules renferment des substances solides de diverses natures, telles que do

l'amidon, de l'alourone, do l’inuline, des sels (carbonates, oxalates), de la

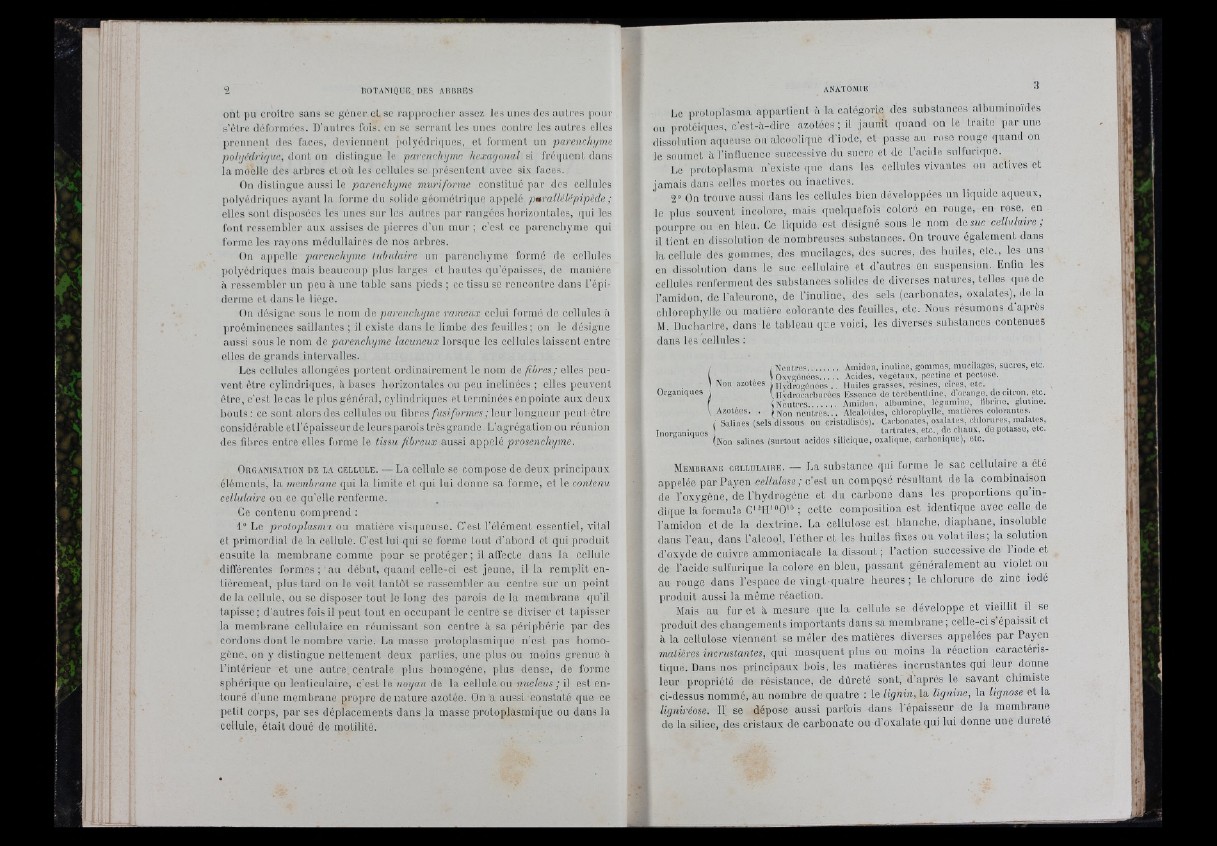

chlorophylle ou matière colorante des feuilles, etc. Nous résumons d'après

M. Ducliarlre, dans lo tableau que voici, les diverses substances contenues

dans les cellules :

Organiques

Inorganiques

, Neutres.............. Amidon, inuline, gommes, mucilages, sucres, etc.

^OxYgcnées Acides, végétaux, pectine et pectose.

I Non azotées i Uydpogcnées .. Huiles grasses, résines, cires, etc.

I Ulydrocarbnrées Essence de térébentliinc, d'orange, do citron, etc.

(Neutres Amidon, albumine, Icgnmine, fibrine, gliuine.

Azotées. . ( Non n e u tre s ... Alcaloïdes, cliloropliylle, matières colorantes,

( S.iliiies (sels'dissous ou cristallisés), llarbonates, oxidates, chlorures, mal.itcs,

' ta rtrate s, etc., de cliaux, de potasse, etc.

(nou salines (surtout acides silicique, oxalique, carbonique), etc.

M em b ra n e c e l l u l a i r e . — La substance qui forme le sac cellulaire a été

appelée p a rP a y e n cellulose; c’est uu compQsé résultant de la combinaison

de l’oxygène, de l'hydrogène et du carbone dans les proportions q n ’in-

diqiie liï formule C'-H'OO'» ; celte composition est identique avec celle de

l’amidon et de la dextrine. La cellulose est blanclie, diaphane, insoluble

dans l’eau, dans l'alcool, l'é tlier et les bulles fixes ou v o la t i le s ; la solution

d ’oxyde do enivre ammoniacale la dissout ; l’action successive do 1 iode et

de i’acide sulfurique la colore en bleu, pas sant généralement au violet ou

au rouge dans l’espace de vingt-quatre h e u r e s ; le chlorure de zinc iodé

produit aussi la même réaction.

Mais an fur ot à mesure que la cellule se développe et vieillit il se

produit des changements importants dans sa m embran e ; celle-ci s’épaissit et

à la cellulose viennent se mêler des matières diverses appelées p a r Paycn

matières incrustantes, qui masquent plus ou moins la réaction caractéristique.

Dans nos principaux bois, les matières incrustantes qui leur donne

leur propriété de résistance, de dûreté sont, d ’après le savant chimiste

ci-dessus nommé, au nombre de quatre : le ligniti, la lignine, la tignose el la

ligniréose. Il se dépose aussi parfois dans l'épaisseur de la membrane

de la silice, des cristaux de carbonate ou d'oxalale qui lui donne une dureté