i:

^ Nous doutons qu’on puisse avoir deux bases de classification à la fois, à moins

qu elles ne soient toujours en parfaite concordance, ce qui n’es t pas le cas ici

Le chap,ire concernant les forêt, de Conifères montre clairement les inconvéments

e application simultanée de deux principes de classification. Pag. 144, toutes les forêts

de Conifères sont rénnies dans une même formation (p. 7 et 26) quMl faudrait diviser en

so n ,. to rma t i„ „ s ;p a g . 136 et chapitre LXXXVI, les forêts de Conifères sont traitées au con-

traire comme dés formations dittcrentes, réunies en une . c l a s s e é c o lo g iq u e , éviclem-

meni a cause des stations très différentes qu’elles habitent.

Des inconvénients analogues se manifestent soit à propos des forêts de feuillus soit

a propos du Haut-marais; le « sphagnetum », quoique formé par une mousse, n’est pas

place parmi les formations des mousses, mais figure sous la rubrique « Haut-marais »

De même pour les arbustes halophiles (« saltbushland ») ; pag. 232, l’auteur dit que

1 association décrite par F l a h a u l t et C om b r e s (1894) « diffère des formations européennes

analogues sur des côtes marneuses en ce qu’elle contient des arbustes- il faut

donc la traiter comme formation a p a r t «Salt-Bushland ». Nous ne croyons pas que

M. F l a h a u l t consente a partager cette association simplement parce qu’elle contient des

arbustes! Si nous suivons le principe de Wa rmi n g , nous devrions répartir la végétation

des estuaires de 1 Angleterre méridionale et de la France septentrionale entre différentes

formations, savoir a) une formation à arbustes comme Salicornia radicans et 5. Lignosa,

b) une seconde à espèces herbacées de Salicornia, et c) une troisième à végétation mixte!

Quelle meilleure preuve veut-on du caractère artificiel d’une classification basée sur les

« types de croissance ».

Les exemples cités montrent clairement l’impossibilité de se servir du type de croissance

comme base de la classification, si nous voulons obtenir une notion scientifique et

nMurelle de la formation. Si le mode de croissance était dans tous les cas directement

determine par les conditions extérieures, ce serait autre chose. Mais il n’y a pas de doute

a notre avis, que ce n’est pas le cas. Pourvu que la station soit regardée comme base’

ondamentale de la formation, la composition floristique totale nous offre un moyen bien

meilleur que le mode de croissance de déterminer les limites des formations individuelles

La formation une fois déterminée, l’étude et la description des types de croissance qui

peuvent exister en préciseront mieux le caractère.

Pour ces diverses raisons, nous espérons que vous reviendrez sur votre intention

e recommander au Congrès de Bruxelles le point de vue de M. Wa rm i n g au sujet des

formations.

Pour le « British Committee » :

A. G. TANSLEY.

Cambridge, 18 janvier 1910. c . E. MOSS.

^ ' Remarques concernant la circulaire

de M. le Prof. DIELS (Marburg) .

Ad 2 (usage des noms vulgaires).

Cette proposition réunira sans doute la majorité. Néanmoins je la crois bien dangereuse

pour les raisons suivantes ;

1° Ces termes sont en partie ambigus même dans leur propre langue. En Allemagne

p. ex. chacun comprend quelque chose de différent sous des expressions comme « Hain »,

« Flur », « Trift », « Heide », etc. Pour les pays parlant l’anglais, c’es t le même cas avec

« scrub ».

2o Pour les étrangers, ces termes populaires sont ou incompréhensibles ou soumis

à des erreurs interminables. Sous l’expression anglaise de « Djungle » p. ex. les Allemands

se représentent une savane avec de hautes graminées; en vérité, c’es t une forêt tropicale.

Ces choses sont trop enracinées pour pouvoir être changées.

30 Quand ces termes seront fixés (comme le demande la proposition 5 de la circulaire),

ils seropt pourtant toujours ambigus dans la langue scientifique, à cause de leur

instabilité dans la langue populaire.

40 11 y aura toujours confusion des termes scientifiques avec les termes populaires.

Si p. ex. un voyageur parle de « steppe », nous ne savons pas si c’est la « Steppe » de la'

nomenclature de 1910 ou de la langue vulgaire.

5° 11 y a des termes pour ainsi dire « pseudo-populaires » ayant l’air d’être populaires,

mais qui ne le sont pas. P. ex. « Regenwald », « Sommerwald » « Hângewald »,

« Hochmoor » sont des termes qu’un profane ne comprend pas du tout ou interprète

faussement.

6° Si chaque nation continue à se servir de ses expressions propres ou même vulgaires,

nous perdrons aussi à tout jamais la possibilité d’exprimer les grandes analogies,

qui intéressent pourtant la science universelle en première ligne.

Je propose de se servir de noms gréco-latins, pour lesquels « nomen est nomen »;

De C a n d o l l e et S c h imp e r sont entrés dans cette voie avec succès. Nous devrions les

suivre sans nous perdre dans les extrêmes comme C l em e n t s qui croit devoir tout embrasser

dans sa nomenclature. A mon avis, il ne peut s ’agir que de donner aux types de v ég é ta tion

une désignation universellement comprise.

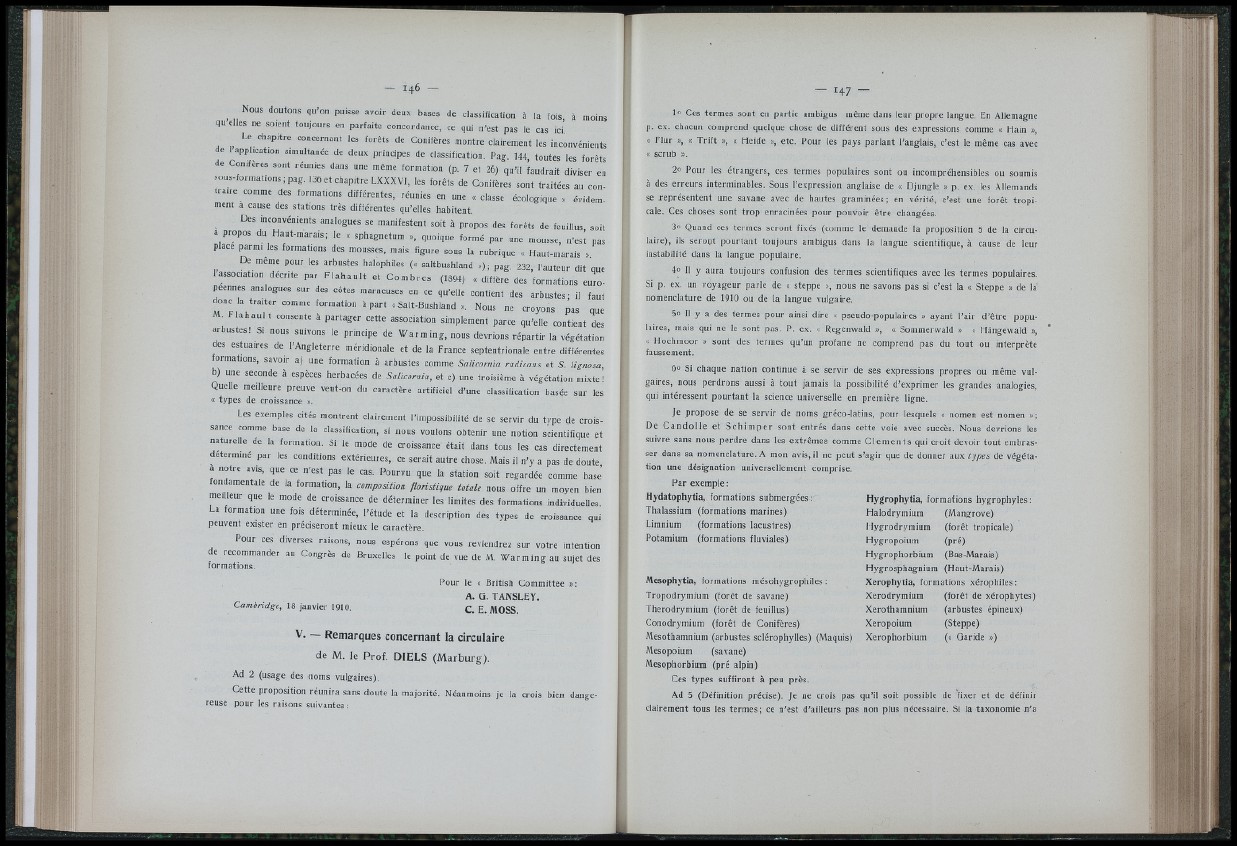

Par exemple :

Hydatophytia, formations submergées ;

Thalasslum (formations marines)

Limnium (formations lacustres)

Potamium (formations fluviales)

Hygrophytia, formations hygrophyles :

Halodrymium (Mangrove)

Hygrodrymium (forêt tropicale)

Hygropoium (pré)

Hygrophorbium (Bais-Marais)

Hygrosphagnium (Haut-Marais)

Xerophytia, formations xérophiles :

Xerodrymium (forêt de xérophytes)

(arbustes épineux)

(Steppe)

(« Garide »)

Xerothamnium

Xeropoium

Xerophorbium

Mesophytia, formations mésohygrophiles :

Tropodrymium (forêt de savane)

Therodrymium (forêt de feuillus)

Conodrymium (forêt de Conifères)

Mesothamnium (arbustes sclérophylles) (Maquis)

Mesopoium (savane)

Mesophorbiuim (pré alpin)

Ces types suffiront à peu près.

Ad 5 (Définition précise). Je ne crois pas qu’il soit possible de fixer et de définir

clairement tous les termes ; ce n’est d’ailleurs pas non plus nécessaire. Si la taxonomie n’a

l i

' ié' "„