S u a , Ai<* |u u , efFaçer tout v.efiige , dé- t

't'trulréj* ■ ■

~Supor, pa$ trânChjuit, j

‘ émoufiey'

E t des B f s o m e s. '•

6 ra&létlà-pièrfe; < |

Aa-Jso7nî y tailleur dë?ptyree;‘ ™

A*-|su7»pjoi' «! inïlrumeflt à tailler' la

- pierre.' H

7. E-Saç’/a/, franges ,'falbalas. |

3HPofi X ê ro s :X feç-.y.aride t 2 ° . le fèc,

; Ja ter re.::."

Dé l’Or; *i2f, T saR , 'paÿi fec

’ ASc aéfêkt : p|j% de roches'* rochers.

E»po7»r,, S, lecherefle, aridité.

Snpcuru , ie ch er, defîéçher , brûler. .

£»pâr<ric, e« j, $ ..lechec/eflc,

“Sefoi , ‘même qiïe'fijpof. ’.

VI.

£i<î>oç , , e»ç’, To , t X ip h o s , épée. En

Or. rjiD , Syphp X yp h. |

'Sicpic?!o>') poignard , dague.

. Si(pioF , glaïeul, ^îantè\hCpècé d’ ïris.

S/qwdts péfpècédè poilToh', Feïpa’dolf; i 0S

Comète ;à queue pointue,

Ëitpirup , Snp/STif , 4, baudrier , ceinturon;

Énpsss ,.hoî, f.,-combat à-I’épçe'. •

z- a?^a>, fauter, une main en- l’air', i

il comme fi on tenait une épée ten~

due. |

Biÿurtuc, » t4 ,, danfç où on

• ■ inàitë l’aâipn d ’avQiïi une épée à -Jà

’ main-. • ,>

- v i , :

sr&oy-, rè> X y lo ji, ; bois-. Ce mot

tient à fQrièhtal .^f»/,

. ombragé ; c ë ’qui "donne ‘dé rom-

' bre.

V.èn

■ ««déïfb'&î' & ■

' Sw®tâ/bdira%fâlfe ~

~ £ uàùu&-j7bdifëCre ; *cti'arp ê Ht e,' g ~

va é^u

bois Vqui faïndfcsïagoîs?, ■

SuA«a , aâion d’àntafler du bois, f ; ;

SuXnrAtos, de. mêrne,

SdXapiar j Aïrcpïflv A bfcèau 3e1 bois»

S rNssj’oj X yn o s, comrfiun fee gü*cfu*

f pdffede èn commun. Ce mot tient

f^'à 'Iâ> prépbfftipn'iuï^,1 S y ri , avec,

. ^prononcée & écrite SyS., X yn .

SvviftoiSvvaar , commun, •

• Suroa unir-, aflbcîcl; ; ‘ Metriê en

f commun. -

Err-.luros , en commun : pêle-mêle.

Sùvi^tSi,* pour 'fyivï'^à , 'Commun!ojucr pn

liolpice , le partager avec d’autres.

m m

^sssssa^aEnsæHOEseasssseBssjeæn^eeiazesaeasiesoe teeaa-aessroescsrseazzeÿ

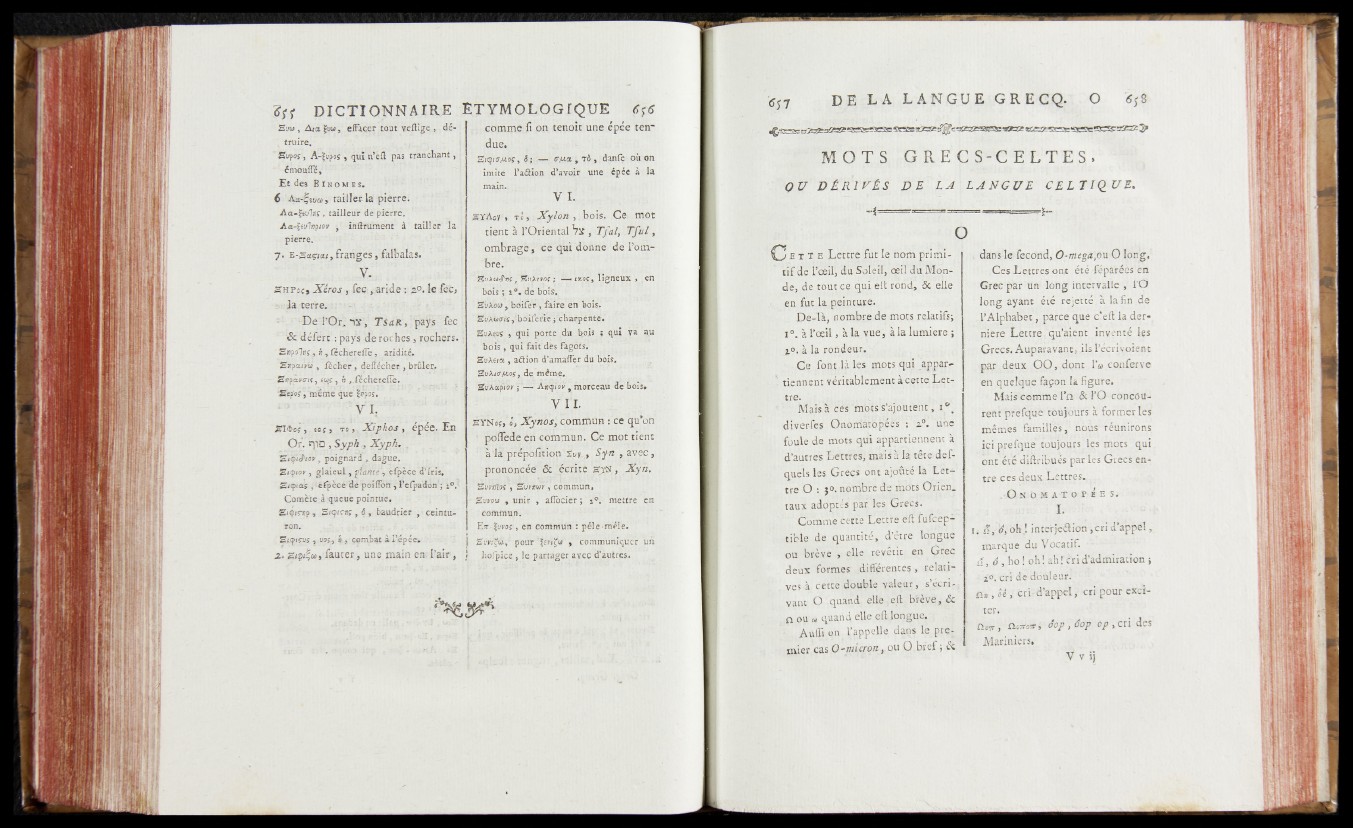

M OT S GRE C S-CELTES,,

QU D ÉRTFÈS DE EJ_\LA NGUE CE LT IQ. UE.

O

C y JE t T e jLèttre fut Iq nom primi-^

tfif dé^oeiÇ du Soleil, oeif du Mon-

. de,.de tout çe,qüi efi: rond, & elle

en fùt.la.^intiurç.

De-là, sombre de mots relatifs;

t? . à l’oeil > à la vue, à la lumière ;]

i°. à la rondeur,.,-' ^

. Ce fon,çflà les ipots qui appar-

j t^énuent véritablement àoette ^ t -

Mais.,! cés ',mo^!s’Mbutbrit, i ".

dîverfes Onbrriâtôpees' : ’i° . une

foule de mots qui appartiennent à

' d’autres Lettres, mais à là têtodef-

quels les Grecs ont ajoûté la Let-r

tire O : $o. nombre de mots Orien,

taux adoptés par les Grec s. '

' Comme cette Lettre èff fufeep-

tible de quantité, d;être Iqngùé

ou ■brève ÿr^te ,;e.rètï^ en ttr^eq

1 „ deux formes' différentes r;ela t i-

vesà. cette double valeur, s!^:ri-

! vanc O '.quand elle eft brève, &

n ou m quand elle e ftlo ngue ig' ,

• Auffi on l ’appelle dans le pre-

mist cas Q ^ v iifT o n ou O b re f, âc

< dans le fecOnd, O-megd,ou O long.'

r J ; Ce s D ettres ont été •fépârees,èn

Grec par tin long intervalle , l’O

: lo n g ayant été rejette', a la fin de

rA lp h abe t ; parce qnç c’eft la d e r -

liière Le ttre . qu’aient inventé les

i Grec s . Auparavant, ils l’écrivoient

par deux O O , dont § i ’® conferve

en quelque façon la f ig u re .. •

Mais comme l’n. & l’O-concOU-

rent préfquè 'toujours à former les

mêmes familles r nous réunirons

iç i prefque toujours les mots qui

ont été dîftribues par les Grecs en-

; : i riSMes dlt^KfesUv ■ i

,-..Q N.m M AT OP É E S* : ■>

I.

i , iÎ j O, oh.! interjèélion ,c rid ’appel,

marque du Vocatif.

d , o , ho ! oh ! ahî'éri d’admiration ;

2°. cri de dbûjeur; • ■ ;

fi» , ôé, cri'-d’a p p e lc r i pour exci-

gM6er^j*i

Osît , cievo* i ■ ôop | éop o p , cri des

Mariniers.

Y ï i j