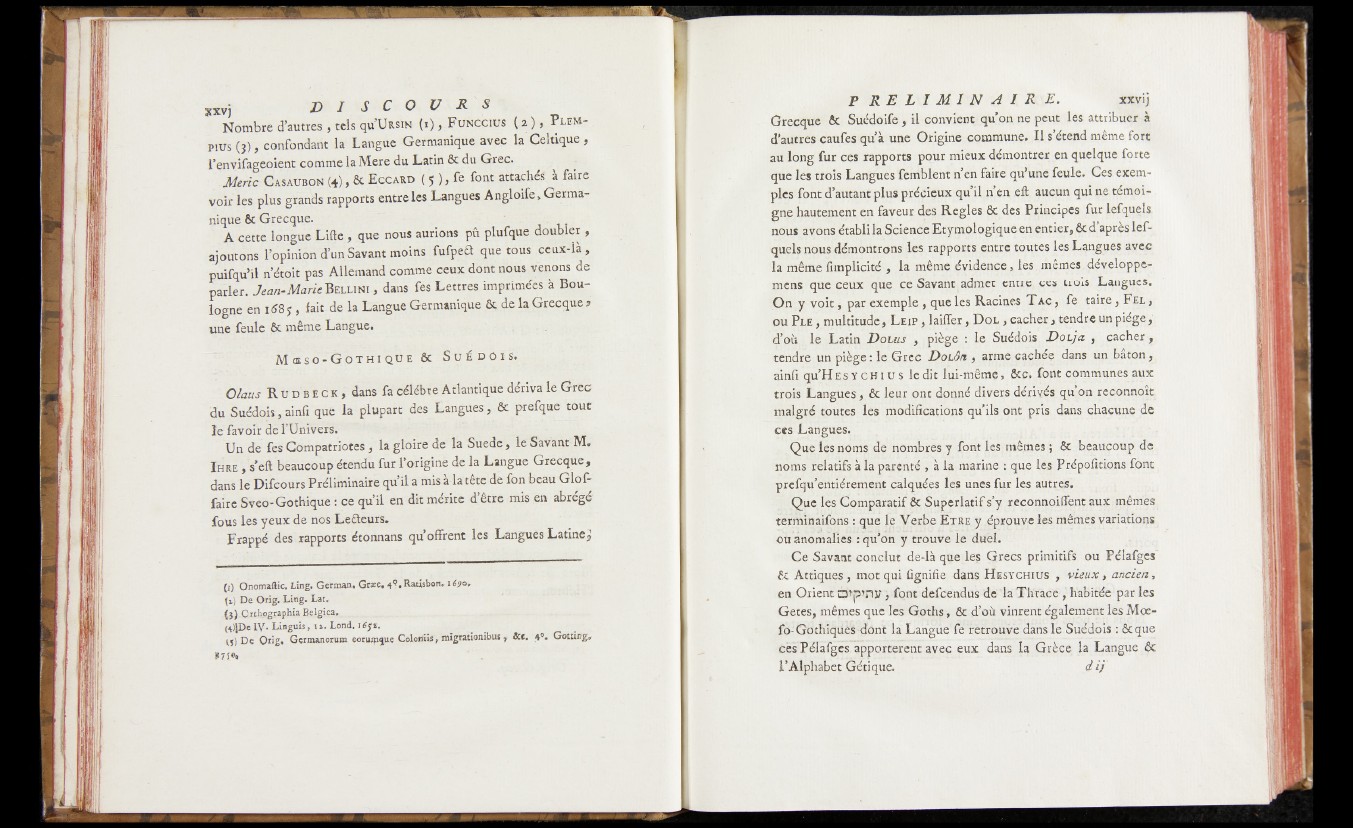

XXVJ D I S C O U R S

Nombre d’autres , tels qu’ÜRSiN (i) ,_Funccius fa ) | ^LENt'

pius (3), confondant la Langue Germanique avec la Celtique ,

l’envifageoient comme la Mere du Latin & du Grec.

Meric Casaubon (4), & Eccard ( 5 ), fe font attachée à faire

voir les plus grands rapports entre les Langues A ngloife > Germanique

& Grecque. , - . | g “f ‘ ;

A cette longue Lifte, que nous aurions pû plufque doubler ,

ajoutons l’opinion d’un Savant moins fufpeft que tous ceux-là ,

puifqu’il n’étoit pas Allemand comme ceux dont nous venons de

parler. Jean-MarieBtLLim, dans fes Lettres impriméesjà Boulogne

en 16S j , fait- de la Langue Germanique &, de la Grecque 9

une feule ôt même Langue.

M OEso-G othique & S u é d o i s .

JOlaus R udbeck, dans fa célébré Atlantique dériva le Grec

du Suédois, ainfî que la plupart des Langues , & prefque tout

le favoir dé FUnivers.

Un de fes Compatriotes, la gloire de la Suedé , le Savant M.

Ihre , Veft beaucoup étendu fur l’origine de la Langue Grecque,

dans le Difcours Préliminaire qu’il a mis a latête de fon beau Glof-

faire Sveo- Gothique : ce qu’il en dit mérite d être mis en abrégd

fous les yeux de nos Leâcurs.

Frappé des rapports étonnans qu’offrent les Langues Latine £

(1) Onomafiic. ting. German. Grase. 49.Ratisbon. \6r>,

(1) De Orig. Ling. Lat.

f}.).Qr£jy!grapWa Belgica.., j J

(4^DeIV. Liaguis, **• Lon&.riji. ~

U) De Orig. Germanorum eorujp^ue Coloöüä, migrauonibus, &e. 4°. Gotüifg»

P R E L I M I N A I W jL xxvij

Grecque & Sdédoife , ^il<qönyientiijiwlälr#e peut les attribuer à

d’autres caufes qu’à une Origine commune. Il s’étend m|me fore

au long fur ces rapports pour mieux démontrer en quelque fqrte

filé les trois'LanguesTemblenîtfén fàiré qu4me feule. Ces exemples

font d’autant plus précieux qu’il n’en eft;i queun qui ne témoigne

hautement en faveur deîî.Regles & des Principes fur lefquels.

nous avons établila Science Etymologique en entier, 6td apres lefquels

nous démontrons les rapports entre toutes les Langues avec

la même fimplicifé , la même éyi^epee ^ jés ^inêmes^éyeloppe-

mens que ceux que fce Savant-,admet en«?, ces,trois Langues.

On y voit., par exemple, queues Racines T ac, >|^ taire, Fel,-

ou Ple , multitude, L eip ^laiffer, Dol ^ cacher, tendre unpi^gq,

d’où., le ,Latin D olus , piège : le Suédois Dohja , cacher-,

tendre un piège : le Grec Dotôn , arme çaçhéç dans qnrMtfn',

ainftqu’H E*&,y ch 1 le dit lui-même, &C* forit commîmes aux

trois Langues, & leur ont donné divers déjciyé^ qu^oureconnqît

malgré toutes les modifications qu’ils ont pris dans chacuns de

ces Langues.,

Que les noms, de nombres y font lesfipêpes ; & b,eau,çoup de

noms relatifs à la parenté , à la marine : qu.e les Prépofi tionsfpnt

prefq^entièrement calquées les unes fur les autres.

Que lès* Comparatif & Superlatif s’y reconnoiffçnt.aux memes

terminaifons : que le Verbe Etre y ^prouve les mêmejs variations

ou anomalies : qu on y trouve le dubl.

Ce Savant conclut tferlà qq.e le§ ^r-éôs primiifs ou Pélafges

.& Attiques, mot qui ûgnifie dans Hesychius , vieux > ancien,

en Orient Ôfp»Fiy,-'}dfât défôèndüs dë'la ThŸàéé3,“habitée par les

Getes, mêmes que les Gothg, & d’où vinrent également les Mge-

fô- Gothiques dont la LahgueTe retroùve dâns le Suédois : Ôcque

ces Pélafgès apportèrent avec eux dan$ la Grèce la Langue êc

1* Alphabet Gétique. A * lî