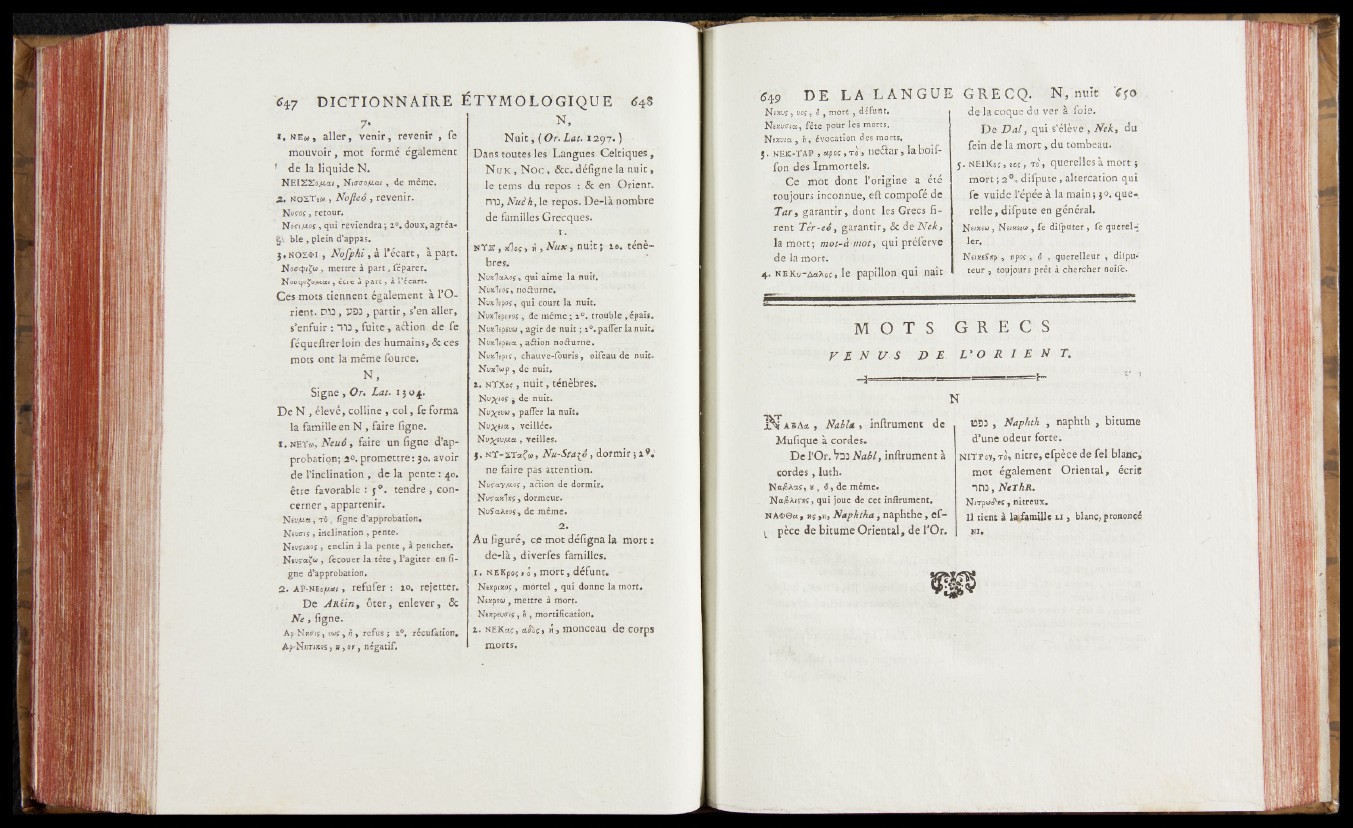

*47 D I C T I O N N A I R E É T Y M O L O G I Q U E Éfe

7 *. S . i ■ »

ne« , a il# ,''' venit ; 4 evenï#% $ ||

mouvoir, mot forme egSIemènt

f de la liquide N.

NEI2So>iai, Niffo'oju.ai, de.mênje.. .

2. n om » > .Nafieér? r ^ o i r , n

j| N«çof % remut'.. ,

N o5"</“ oî 5 qui reviendra ; a°. doux, agrêa-

g\ ble , plein d’appas.

3, Noi$ï , Nofphi, à l'écart, à pajrt.,

Noffcpifamettre à p a rt, féparer.

’ NodïpiÿoMa», être à p a rt, a l’écart.

Çes mots tiennent; cgaletqent à l’Q-!

rient. Djü, Î3S3-, partir, s’en aller,

; s’enfuir : *VD, fuite , aftion de le

féqueftrçr loin des humains, & ces

mots ont la même fource.

N , ?

Sig n e ,O r, Lat. 1304.

De N , élevé, colline , co l, fe forma

la famille en N , faire ligne.

•1 . n e t » , Neuo, faire un ligne d’ap-

i probatiqn;20.promettre: 30. avoir

de l’inclination, de la pente ; 40.

être favorable : j ° . tendre , concerner

, appartenir.

NeuMB, rJ ,'figne d’approbation.

Nsu<r<f, inclination , pente.

Nturixos, enclin à la p en te , i pencher,

N*vsw£w > fêcouer la tête , l’agiter en ligne

d’approbation,

2 . AEaJEti/^*/, refufer : 1°. rejetter.

t De  K iin , ô te r, enlever, &

Ne , ligne.

Ap-Nuff«, tuf , ô. > refus ; 1°, récufation.

Ap-Nr;Tiaof, s , o r, négatif.

Nuit i( O à L à t .T Z fi'. ) >

Dans toutes les Langues Celtiques,

ü l;Nufc>’,-N o c , <&c. défiigde la nùié-,

letems du repos. : & en-jOfiient.

ma, Nufky le.rèpqs, Dte-larnombre

de familles C^dcqu'ês.î-/'*

sy s , afifif, « , Nux-, nuit j~z®. ténèbres.

Nu*1cô.of, qni àinie' la.htn0! ’

Ntwcwoï ,'uo£turne, * ■ '

: Nojc'fêp'of^’qui coust l'a nüit.

| NWJspi.t'of, de même ; V°. trouble. ; épais.

.Nux1tp,siKu,.agirdenuit ; î 0,pâfrer.l^,jjuit,'

Nuxltptja, adion nodurne.

Nwltpif. chauve-fouris, oifeau de huit.

Nvxlwf , de nuit,

a. n t x »5 j 'n u itV 'té ri èÊr es. ^

Nu^iof j de ntit.- “’

Nup^tuu, paffer la nuit. '

Nw^sia, veillée. _ '

Nuyçtvfta,, veilles.

j . NT-STaf®, N u -S ta iô , dormir ; i? .

f« me fai reCfia»attention. ’’ ï

Ntffcty/*9ï y acîion de dormir.' ’■ * Jj

doiftdeiiri^ f'1

NvS-ahioSy de même, ■ ’.*

2. jÉ

Àu figuré, ce mot déligna la mort :

de-là, diverfes familles. 1

,1. SEKpof, 0 y m o rtd é fu n t. «

Ntxpixoç, mortel, qui donne la mort. '

Ntxpow j mettre à mort,

i Ntxptwri's, h y mortification.

i . NEKaf, aSbs > » , monceau de corps

morts.

*49 D E L A L A N G U SE G R E C $ C N , jg || | **(*

■ JvSt.Ä'/a , ' ■ " $

K&W*», ^ ,f§ts

J. NIplt-Ài3 , apoc , bij>jffofeldes

mot db(| t ' l’o/igîne.! etc ;

to.ujouràÿnconnii^^ftfl: compofé de

T ar y garantir, 4911e Grecs^-,i

rent Têr-eô, garantir, & de K e k ,

la mort; mqt^a-ttiot,■ fq^ptéfêrv-é

4. NEKû-AâXôf,.le papi'lîori.qui‘;na,ît’

de M c o q u e ^ rv é f ^ %îf*

De D a l,\qui s’élève*,"Niky dit

. fdii d'é’la jnort,•'/dit.tombeau^™

V querelles à mort ;

1 rrior-t ; 2 . \ cfi'fph'tfe jïaltbrcation qui

à fe vn id e jÿ jée à la maint-jOi-^que«

v ^ ^ vdifputje en général.

»‘fc difpdtéé , fe querel-;

‘ $$è£l&k' y- querelleur , “ düpuj

teùr^, jtpàj^uçs gr&jà Æepchçr'tieifè.

M O T S G R E CK$

V Z N 17 S D E . L ' O R J E N T .

xQ'asa« j^ N a k l* de

I Mulçtue^àip^rdes, ij

N

De l’Or. *733 N ab i y inflrument à

cordes, luth.

N«;/0âas y v , i y de même.

; NaM/rof, qui joue de cet infiniment.

KAO0«, ns ,n, Naphtha / naphthe, ef-

I pèce de bitume Oriental, de l’Or.

osa , Naphth , napht'h , bitume

d’une odeiir"fôrÈèp ’ “J

NiTPft»,To, nitre, elnècède fel blanc,"

; .mot. également! Oriental, écrit

*in3, NeThR.

Nirputf^f, nitreüx.

! Il tient à la famille li , blanc, prononcé

I , ifjmfcj ;.