cxxxvj D I S C O U R S

i

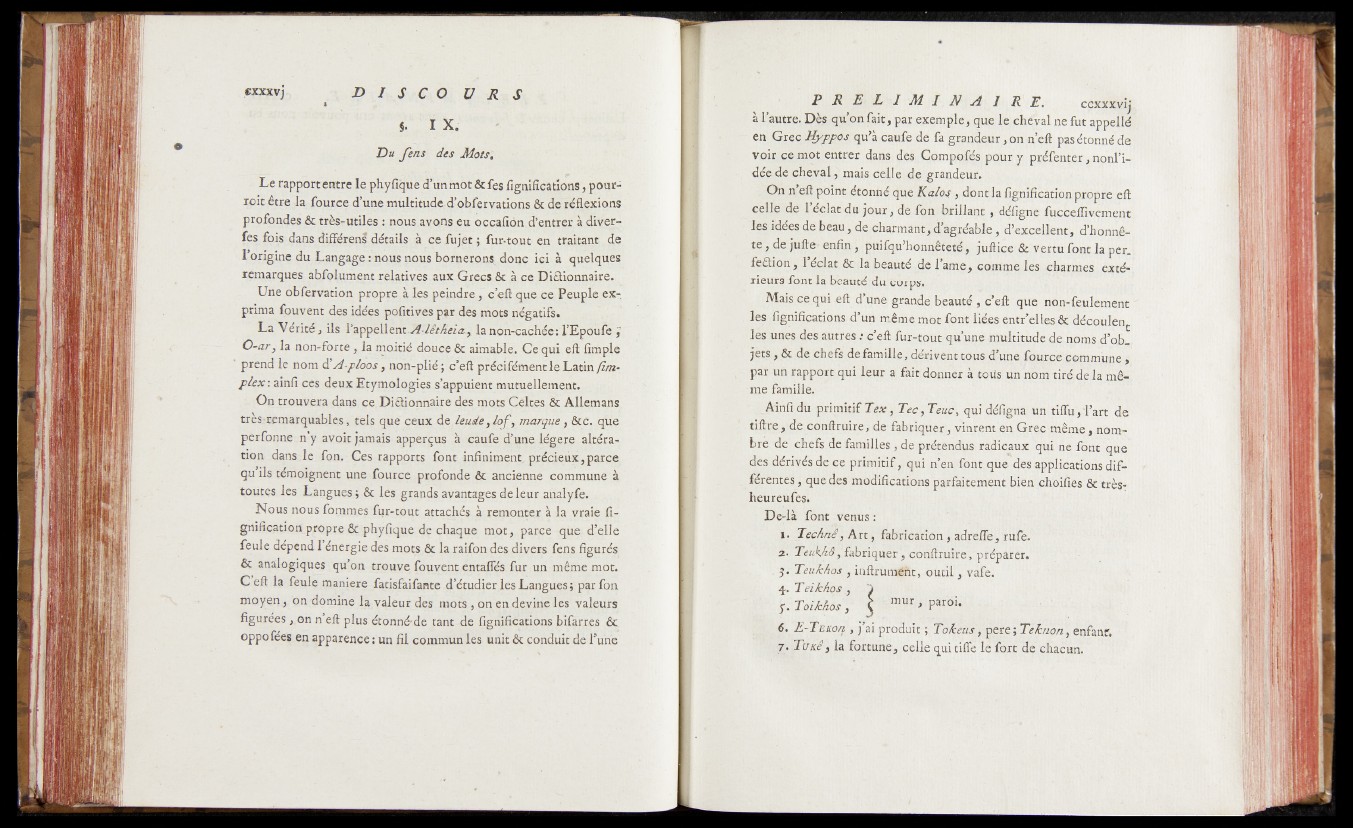

§. I X .

Du fens des Mots,

Le rapport entre le phyfique d’un mot & fes lignifications, pourvoit

être la fourcç d’une multitude, d’obfervations & de'réflexions

profondes & trèstutiles : nous .avons eu occafiôn d’entrer à diverses

fois dans différent détails à ce fujét ; fur*tout en traitant de

l’origine du Langage : nous nous bornerons^ donc ici à quelques

remarques absolument relatives aux Grecs ôc à ce DiQâpnnaire.

Une obfervation propre à les peindre, ceft que ce Peuple exprima

fouvent des idées pofitives par des mots négatifs.

La Vérité, ils l’appellentA-Iêtâeia^ la non-cachée:TEpoüfe ,

O-ar, la non-forte , la moitié douce & aimable. Ce qui .eâ fîmple

prend le nom d'A-ploos, non-plié ; c’éft précifémentle Latin fini'

plex : ainfi ces deux Etymologies s’appuient mutuellement.

On trouvera dans ce Dictionnaire des mots Çéltes & Allemans

tres-cemarquables, tels que ceux de leude y lo f y marque, ôcc. que

perfonae.n y avoit jamais apperçus à caufe d’une légers altération

dans .le fon. Çes rapports font infiniment précieux,parce,

qu ils témoignent une fource profonde & ancienne commune à

toutes les Langues ; & lés grands avantages de leur abalyfe.

Nous nous fommes fur-tout attachés à remonter à la vraie lignification

propre & phyfique de chaque mot, parce que d’elle

feule dépend l’énergie des mots & la raifon des. divers fens figurés

& analogiques qu’on trouve fouvent entaffés fur un même mot.

C pfi la feule maniéré fatisfaifante d’étudier les Langues; par fon

moyen,/on domine lavaleurdes mots, on en devine les valeurs

figurées ,.en n eft plus éronnéde tant de lignifications bifarres &.

oppofées en apparence: un fil commun les unit & conduit dé l’une

P R 'E> JL I M I N A 1 R E . eexxxvij

à l’autre. Dès qu’on fait, par exem pie, que le chéval ne fut appellé

en Grec Hyppos qu’â caufe de fa grandeur, on n’efl pas étonné de

voir ce mot entrer dans des Qompoi^s pçmr y préfenter, nonl’i-

dée de chevalmais celle de grapd,ejiii.

On n’eft point étonné queKa/os ,r,donda fignificationpropre eft

celle de l’éclat du jour, dé fon brillant rWfignéfucceffivement

les idées-dé beau, de .charmant, d’agréable, d’excellent, d’honnête

, de jufte> enfin, puiljqu’hànnêteté, ju/tice ,& vertu font la per.

feâion j 1 éclat & la beauté de l’ame, comme les charmes exté-;

rieurs font la beauté du'côrps. -

Mais ce qui .eft d’une grande,beauté , c’eft que rion-feulement

les.'figpifications d’un même mët font liées entr’elles& découlen

les unes des autres .* c’eft fur-tout qu’une multitude de no ms d’ojb

jets, & de chefs de famille, dérivent tous d’une fource.qommune y,

par un rapport qui leur a fait donner à totis un nom tiré de la mêl-,

aie famille.v :

„Ainfi dii primitif J e x , Tecy Teuc\ qui;défigna un tiflu,i’art de

tiftee., de conftruire, de-fabriquer, vintent!en,Qréc-mêmè, nombre,

de chefs.de familles , de prétendes radicaux qui ne rapt que

des dérivés de ce primitif, qui n’en font que des applications dif-

férèntés, que des modifications parfàitemé^çbién'dhoifiés ôt très-

heureufesi;

De-là font venus :

i. Technê, A r t, fabrication , adrefie, rufe.'

а. Teukhô,'fabriquer , conftruire /'préparer.

./?• TeuMbs'y inftrumiiht, outil, vafe^

4. Teikhos j

' f ToikAàsf 5 mur, paroi..

б. E-Tekok , pai produit ; Tokeïû ,-pere ; Téknorty enfant.

7. Tusêy la fortune, celle quitiffe le fort de chacun.