versorgte. Noch sieht man von jen e r Leitung einige keck in

die Lüfte ragende Steinpfeiler, welche die Bogen derselben

tru g en , geisterhaft in der Ferne verschwinden. Wie unbesiegte

Riesen stehen sie d a , die Zeichen einer gewaltigeren

Zeit.

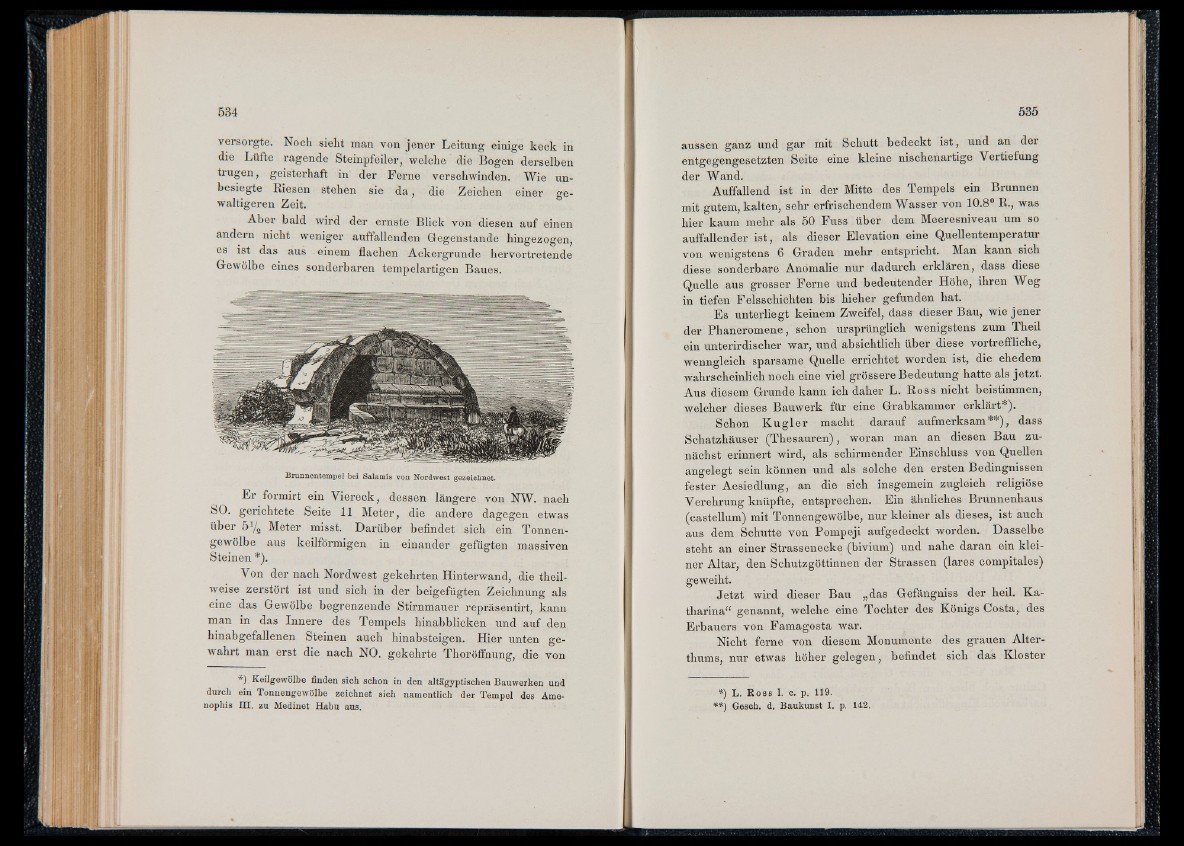

Aber bald wird der ernste Blick von diesen auf einen

ändern nicht weniger auffallenden Gegenstände hingezogen,

es ist das aus einem flachen Ackergrunde hervortretende

Gewölbe eines sonderbaren tempelartigen Baues.

Brunnentempel bei Salamis von Nordwest gezeichnet.

E r formirt ein Viereck, dessen längere von NW. nach

SO. gerichtete Seite 11 Meter, die andere dagegen etwas

über 5 y 2 Meter misst. Darüber befindet sich ein Tonnengewölbe

aus keilförmigen in einander gefügten massiven

Steinen *).

Von der nach Nordwest gekehrten Hinterwand, die theil-

weise zerstört ist und sich in der beigefügten Zeichnung als

eine das Gewölbe begrenzende Stirnmauer repräsentirt, kann

man in das Innere des Tempels hinabblicken und auf den

hinabgefallenen Steinen auch hinabsteigen. Hier unten gewahrt

man erst die nach NO. gekehrte Thoröffnung, die von

*) Keilgewölbe finden sich schon in den altägyptischen Bauwerken und

durch ein Tonnengewölbe zeichnet sich namentlich der Tempel des Ame-

nophis III. zu Medinet Habu aus.

aussen ganz und gar mit Schutt bedeckt i s t , und an der

entgegengesetzten Seite eine kleine nischenartige Vertiefung

der Wand.

Auffallend ist in der Mitte des Tempels ein Brunnen

mit gutem, kalten, sehr erfrischendem W asser von 10.8° R., was

hier kaum mehr als 50 Fuss über dem Meeresniveau um so

auffallender is t, als dieser Elevation eine Quellentemperatur

von wenigstens 6 Graden mehr entspricht. Man kann sich

diese sonderbare Anomalie nur dadurch erk lä ren , dass diese

Quelle aus grösser Ferne und bedeutender Höhe, ihren Weg

in tiefen Felsschichten bis hieher gefunden hat.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass dieser Bau, wie jen e r

der Phaneromene, schon ursprünglich wenigstens zum Theil

ein unterirdischer war, und absichtlich über diese vortreffliche,

wenngleich sparsame Quelle errichtet worden ist, die ehedem

wahrscheinlich noch eine viel grössere Bedeutung hatte als jetzt.

Aus diesem Grunde kann ich daher L. Ross nicht beistimmen,

welcher dieses Bauwerk für eine Grabkammer erklärt*).

Schon Ku g l e r macht darauf aufmerksam**), dass

Schatzhäuser (Thesauren), woran man an diesen Bau zunächst

erinnert wird, als schirmender Einschluss von Quellen

angelegt seih können und als solche den ersten Bedingnissen

fester Aesiedlung, an die sich insgemein zugleich religiöse

Verehrung knüpfte, entsprechen. Ein ähnliches Brunnenhaus

(castellum) mit Tonnengewölbe, nur kleiner als dieses, ist auch

aus dem Schutte von Pompeji aufgedeckt worden. Dasselbe

steht an einer Strassenecke (bivium) und nahe daran ein kleiner

Altar, den Schutzgöttinnen der Strassen (lares compitales)

geweiht.

Je tz t wird dieser Bau „das Gefängniss der heil. K a tharina“

genannt, welche eine Tochter des Königs Costa, des

Erbauers von Famagosta war.

Nicht ferne von diesem Monumente des grauen Alterthums,

nur etwas höher g eleg en , befindet sich das Kloster

*) L. R o s s 1. c. p. 119.

**) Gesch. d, Baukunst I. p. 142.