qui, à 10 individus par chacune, terme moyen, supposent une population de

260000 habitans. Portons donc ici

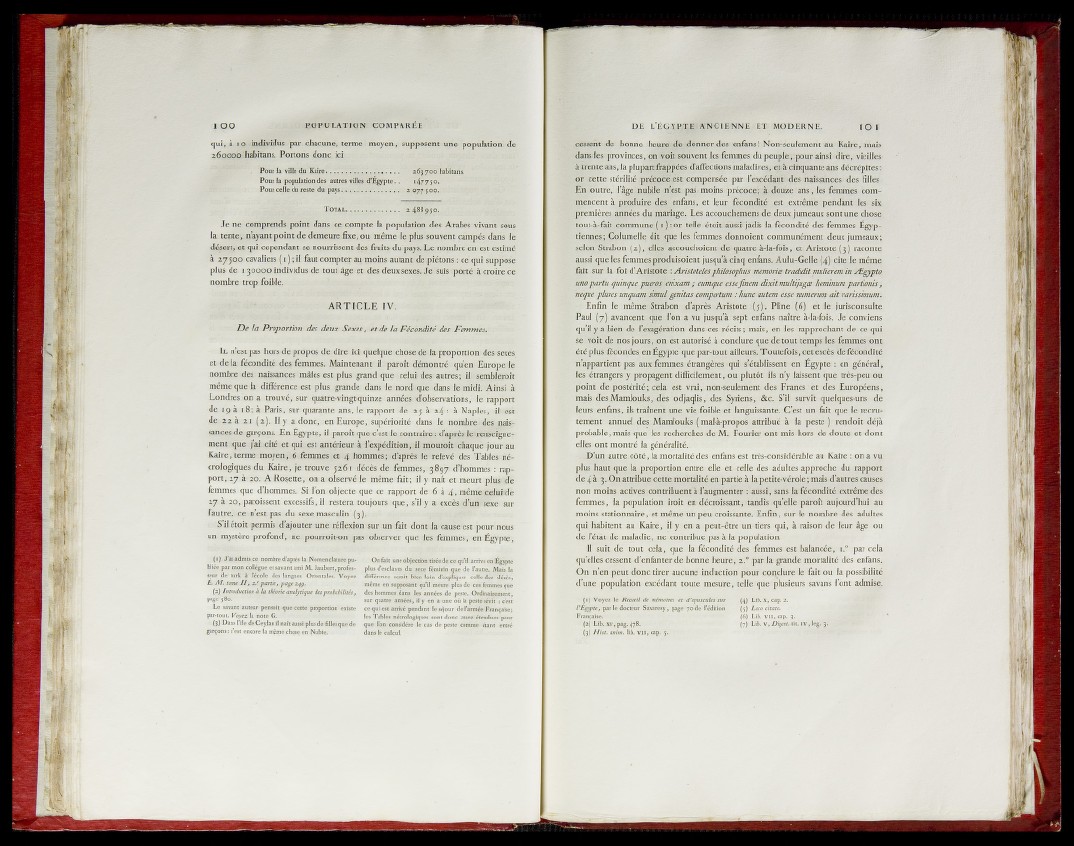

Pou r la ville du K a ire .................................................. 2 6 3 700 habitans.

Pou r fa population des autres villes d’E g y p t e . . 1 4 7 7 5 0 .

P ou r celle du reste du p a y s ....................................... 2 0 7 7 5 00.

T o t a l .................................................. 2 4 8 8 9 5 0 .

Je ne comprends point dans ce compte la population des Arabes vivant sous

la tente, n’ayant point de demeure fixe, ou même le plus souvent campés dans le

désert, et qui cependant se nourrissent des fruits du pays. Le nombre en est estimé

à 27500 cavaliers ( i ) ; il faut compter au moins autant de piétons : ce qui suppose

plus de 130000 individus de tout âge et des deux sexes. Je suis porté à croire ce

nombre trop foible.

A R T I C L E IV.

D e la Proportion des deux Sexes, et de la Fécondité des Femmes.

Il n est pas hors de propos de dire ici quelque chose de la proportion des sexes

et de la fécondité des femmes. Maintenant il paroît démontré qu’en Europe le

nombre des naissances mâles est plus grand que celui des autres; il sembleroit

meme que la différence est plus grande dans le nord que dans le midi. Ainsi à

Londres on a trouvé,- sur quatre-vingt-quinze années d’observations, le rapport

de 19 à 18; à Paris, sur quarante ans, le rapport de 25 à 24 : à Naples, il est

de 22 à 21 (2). Il y a donc, en Europe, supériorité dans le nombre des naissances

de garçons. En Egypte, il paroît que c’est le contraire : d’après le renseignement

que j ai cité et qui est antérieur à l’expédition, il mouroit chaque jour au

Kaire, terme moyen, 6 femmes et 4 hommes; d’après le relevé des Tables nécrologiques

du Kaire, je trouve 5261 décès de femmes, 3897 d’hommes : rapport,

27 à 20. A Rosette, on a observé le même fait; il y naît et meurt plus de

femmes que d’hommes. Si l’on objecte que ce rapport de 6 à 4 , même celui de

27 à 20, paroissent excessifs, il restera toujours que, s’il y a excès d’un sexe sur

l’autre, ce n’est pas du sexe masculin (3).

S’il étoit permis d’ajouter une réflexion sur un fait dont la cause est pour nous

un mystère profond, ne pourroit-on pas observer que les femmes, en Egypte,

(1) J ai admis ce nombre d après la Nomenclature pu- On fait une objection tirée de ce qu’il arrive en Egypte

bliée par mon collègue et savant ami M. Jaubert, profes- plus d’esclaves du sexe féminin que de l’autre. Mais la

seur de turk a 1 école des langues Orientales. Voyez différence serait bien loin d’expliquer celle des décès,

E . M . tome I I , 2.* partie, page 24p. même en supposant qu’il meure plus de ces femmes que

(2) Introduction a la théorie analytique des probabilités, des hommes dans les années de peste. Ordinairement,

page 380. sur quatre années, il y en a une où la peste sévit : c’est

Le savant auteur pensoit que cette proportion existe ce qui est arrivé pendant le séjour de l’armée Française;

par-tout. Voyez la note G. les Tables nécrologiques sont donc assez étendues pour

(3) Dans 1 île de Ceyjan il naît aussi plus de filles que de que l’on considère le cas de peste comme étant entré

garçons : c’est encore la même chose en Nubie. dans le calcul.

cessent de bonne heure de donner des enfans! Non-seulement au Kaire, mais

dans les provinces, on voit souvent les femmes du peuple, pour ainsi dire, vieilles

àtrente ans,la plupart frappées d’affections maladives, et à cinquante ans décrépites:

or cette stérilité précoce est compensée par l’excédant des naissances des filles

En outre, l’âge nubile n’est pas moins précoce; à douze ans, les femmes commencent

à produire des enfans, et leur fécondité est extrême pendant les six

premières années du mariage. Les accouchemens de deux jumeaux sont une chose

tout-à-fait commune ( t ) : or telle étoit aussi jadis la fécondité des femmes Égyptiennes;

Columelle dit que les femmes donnoient communément deux jumeaux;

selon Strabon (2), elles accouchoient de quatre à-la-fois, et Aristote (3) raconte

aussi que les femmes produisoient jusqu’à cinq enfans. Aulu-Gelle (4 ) cite le même

fait sur la foi d’Aristote : Aristotelesphilosophas memorioe tradidit mulierem in Ægypto

uno partit quinquc pueros enixam ; eumque essefinem dixit mulhjugce hominum partionis,

neque pliires unquam simili genitas compertum : hune autem esse numerum ait rarissimum.

Enfin le même Strabon d’après Aristote (5), Pline (6) et le jurisconsulte

Paul (7) avancent que l’on a vu jusqu’à sept enfans naître à-la-fois. Je conviens

qu’il y a bien de l’exagération dans ces récits ; mais, en les rapprochant de ce qui

se voit de nos jours, on est autorisé à conclure que de tout temps les femmes ont

été plus fécondes en Egypte que par-tout ailleurs. Toutefois, cet excès de fécondité

n’appartient pas aux femmes étrangères qui s’établissent en Egypte : en général,

les étrangers y propagent difficilement, ou plutôt ils n’y laissent que très-peu ou

point de postérité; cela est vrai, non-seulement des Francs et des Européens,

mais des Mamlouks, des odjaqlis, des Syriens, &c. S’il survit quelques-uns de

leurs enfans, ils traînent une vie foible et languissante. C ’est un fait que le recrutement

annuel des Mamlouks ( mal-à-propos attribué à la peste ) rendoit déjà

probable, mais que les recherches de M. Fourier ont mis hors de doute et dont

elles ont montré la généralité.

D ’un autre côté., la mortalité des enfans est très-considérable au Kaire : on a vu

plus haut que la proportion entre elle et celle des adultes approche du rapport

de 4 à 3. On attribue cette mortalité en partie à la petite-vérole ; mais d’autres causes

non moins actives contribuent à l’augmenter : aussi, sans la fécondité extrême des

femmes, la population iroit en décroissant, tandis qu’elle paroît aujourd’hui au

moins stationnaire, et même un peu croissante. Enfin, sur le nombre des adultes

qui habitent au Kaire, il y en a peut-être un tiers qui, à raison de leur âge ou

de l’état de maladie, ne contribue pas à la population.

Il suit de tout cela, que la fécondité des femmes est balancée, i.° par cela

qu’elles cessent d’enfanter de bonne heure, 2.0 par la grande mortalité des enfans.

On n’en peut donc tirer aucune induction pour conclure le fait ou la possibilité

d’une population excédant toute mesure, telle que plusieurs savans l’ont admise.

(1) Voyez le Recueil de mémoires et d’opuscules sur (4) Lib. x , cap. 2.

l’Egypte, par le docteur Savaresy, page 70 de l’édition (5) Loco citato.

Française. (6) Lib. v i l , cap. 3.

(2) Lib. x v , pag. 478. (7) Lib. v , Digest. rit. iv ,I e g . 3.

(3) Hist. anim. lib. VII, cap. 5.