■ 'W

! | !

i l Kl

Æi

l

’ i l '

1

1

I J 3L

S || • »

i l

ï l i

Ifmtf

«

M l ! '

Îte& üS

-

é f e

I p ÿ ' .

m i

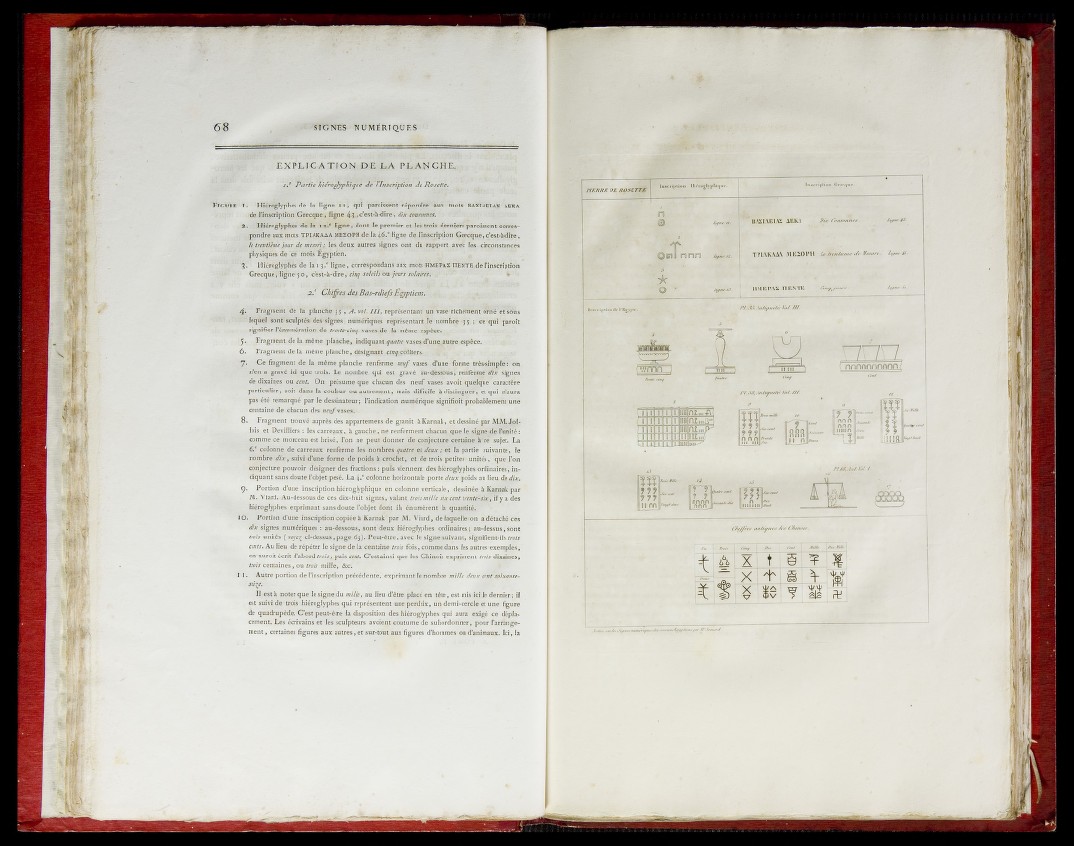

6 8 S I G N E S N U M É R I Q U E S

E X P L I C A T I O N D E L A P L A N C H E .

i.° Partie hiéroglyphique de Îinscription de Rosette.

F ig u r e I . Hiéroglyphes de la ligne i i , qui paroissent répondre aux mots b a s ia e ia s a e k a

de l’inscription G r e c q u e , lig n e 4-3 » c’es t-à-d ire, dix couronnes.

2. Hiéroglyphes de la i 2.c lig n e , dont le premier et les trois derniers paroissent correspondre

aux mots TPIAKAAA m e s o p h de la 46*e Hgne de l’inscription G re cq u e , c’est-à-dire,

le trentième jour de mesori ; les d eu x autres s ignes ont du rapport avec les circonstances

physiques de ce mois Egyptien.

3. Hiéroglyphes de la 13/ lig n e , correspondans aux mots hm ep aS ITENTE de Finscription

G r e cq u e , ligne 50 , c ’est-à-d ire , cinq soleils ou jours solaires.

2..0 Chiffres des Bas-reliefs Egyptiens.

4 - Fragment de la planche 35 , A. vol. III, représentant un vasé richëînent orné et sous

leque l sont sculptés des signes numériques représentant le nombre 35 ; ce qui paroît

signifier rémunération de trente-cinq vases de la même espèce.

5. Fra gm en t de la même p lan ch e , indiquant quatre vases d’une autre espèce.

6 . Fragment de la même p lan ch e , désignant cinq colliers.

y. C e fragment de la même planche renferme neuf vases d’u n e - fo rm e très-simple: on

n ’en a g ra vé ici q u e trois. L e nombre q ui est g ra v é au-dêssous, renferme dix s ignes

de dixaines ou cent. O n présume que chacun des n e u f vases avoit q uelq ue caractère

p ar ticu lie r , soit dans la couleur ou autrement, mais difficile à d is tin gu e r , et qui n’aura

pas été remarqué par le dessinateur ; l’indication numérique signifioit probablement une

centaine de chacun des neuf vases.

8 . Fragment trouvé auprès des appartemens de g ranit à K a rn a k , et dessiné par M M . Jollois

et De villiers : les carreaux , à g a u c h e , ne renferment chacun q u e le s ign e de l’unité ;

comme ce morceau est b r is é , l’on ne p eu t d onne r de conje cture certaine à ce sujet. La

6.c colonne de carreaux renferme les nombres quatre et deux ; e t la partie su iv an te , le

nombre dix, suivi d’une forme de poids à c rochet, et de trois petites u n ité s , que l ’on

conje ctu re p ou voir d és igner des frac tion s: puis v iennent des hiéroglyphes ord inaire s, indiquant

sans doute l ’objet pesé. L a 4*e colonne horizontale porte deux poids au lieu de dix.

9 - P or tion d’une inscription hiéroglyphique en colonne ve rticale , dessinée à Karnak par

M . Y ia rd . Au-dessous de ces dix-huit s ign e s , valant trois mille six cent trente-six, il y a des

hiéroglyphes exprimant sans doute l’ob je t dont ils énumèrent la quantité.

10 . Portion d’une inscription copiée à Karnak par M . V ia rd , de laquelle on a détaché ces

dix signes numériques : au -d es sou s, sont deux hiéroglyphes ord inaires; au -dessus, sont

trois unités ( voye^ c i-d e ssu s , p a g e 63). P eu t-ê tre , avec le s ign e suiv an t, signifient-ils trois

cents. A u lieu de répéter le s ign e de la centaine trois fo is , comme dans les autres exemples,

on auroit écrit d’abord trois, p uis cent. C ’est ainsi q u e les Chinois expriment trois dixaines,

trois cen ta in e s , ou trois m ille , &c.

I 1 . A utre portion de l’inscription p ré c éd e n te , exprimant le nombre mille deux cent soixantesei^

e.

I l est à noter que le s ign e du mille, au lieu d’être placé en tê te , est mis ici le dernier; il

est suivi de trois h iéroglyphes q u i représentent une p erd rix, un demi-cercle et une figure

de quadrupède. C ’est peut-être la disposition des hiéroglyphes q ui aura ex ig é ce déplacement.

Les écrivains e t les sculpteurs avoient coutume de subo rd on n e r , p ou r l’arrangement

, certaines figure s au x au tre s, et sur-tout aux figures d’hommes ou d’animaux. I c i, la

1

luli

M !

i f

i l f i

n i il m

M

»

I

i

¡ f i l H18

S l

iül

il:1

1| | i l

AI

I

II

lÉ Î