(vgl. Seite 30) den Extremen nahe kommen. Bezüglich der mittleren Werte genügt es, auf die zahlreichen

Maßangaben, die namentlich S c h e l l w i e n veröffentlicht hat, zu verweisen.

Ein wichtiger P u n k t is t bei Größenangaben der W a n d s t ä r k e wohl zu beachten, der bisher

nie berücksichtigt worden ist: Im Medialschliff zeigt sich, daß in der Nahe der Abbiegungsstelle

eines Septums die Wand jeweils wesentlich an Stärke zunimmt, d. h. das Wabenwerk länger herab-

hängt. Es ist demnach beim Axialschliff von erheblicher Bedeutung für die Beurteilung der Dickenverhältnisse

der Wand, zu wissen, wie weit von einer Septenabbiegung entfernt der Schnitt an jeder

Stelle liegt. Wenn die Ansatzstelle des Septums im Schliff liegt, so erscheint der Unterrand der

Wand oft eigenartig unscharf, gewellt, und daher die Wanddicke stellenweise etwas verstärkt. Wenn

in sehr spitzem Winkel die Knickungsstelle geschnitten wird (namentlich in der Nähe der Pole tr i t t

dieser Fall öfters ein) erscheinen auch direkt Einbiegungen der Wand. F a st jeder Axialschliff läßt

diese V erhältnisse beobachten (vergleiche besonders Taf. I 7, I I 2 sowie R. XIX, 11 und R. XV, 5).

M e s s u n g e n a n A x i a l - w i e a n M e d i a l s c h l i f f e n m ü s s e n d e m n a c h

m ö g l i c h s t d e n k l e i n s t e n m e ß b a r e n W e r t b e r ü c k s i c h t i g e n . Natürlich

gilt diese Regel bei Axialschnitten nur für die Mittelpartie, da polwärts eine a l l g e m e i n e A b n

a h m e d e r W a n d s t ä r k e sich einzustellen pflegt. — Die Wichtigkeit dieses Punktes geht

u. a. daraus hervor, daß ein so guter Foraminiferenkenner, wie S c h e l l w i e n in einigen Fällen

durch Außerachtlassung dieser Erwägungen zu unrichtigen Schlüssen gedrängt worden ist. So sind

z. B. vei Fus. Verneuüi die e i n z e l n e n u n r e g e l m ä ß i g v e r d i c k t e n S t e l l e n , die

S c h e l l w i e n bei der Besprechung der Wand sogar in die Speziesdiagnose auf genommen h a t

(R. Seite 175), als mindestens zum w eitaus größten Teil l e d i g l i c h d u r c h di e S c h l i f f l a g e

v o r g e t ä u s c h t zu streichen.

Anormale Bildungen werden später besprochen werden (Seite 135—142) ebenso die Art, in

der der Aufbau der Wand erfolgt.

Die F e s t i g k e i t der Schale ist durch die geschilderte Wabenstruktur in Verbindung

mit einem Dachblatte verhältnismäßig außerordentlich groß und mit einem relativ recht geringen

Aufwand von Baumaterial erreicht. Da die Fusuliniden offenbar wohl von agglutinierenden, also

sandigen Grund bewohnenden Vorfahren abstammen und in Lebensverhältnisse gelangten, in denen

immer steigende Ansprüche an ihre Schalenstabilität gestellt wurden, so bedeutete das Aufgeben

des Agglutinierens einen beträchtlichen Materialverlust, der nur durch eine sehr ökonomische Bauart

wieder ausgeglichen werden konnte.

I II. Das Septum.

Da sich das S e p t u m i n a l l e n F ä l l e n als e i n e A b b i e g u n g d e r K a m m e r w

a n d darstellt, ist es von vornherein klar, daß wir in ihm nur die normalen Elemente des Schalenbaues

erwarten dürfen. Als u n e r l ä ß l i c h haben wir das V orhandensein eines D a c h b l a t t e s

erkannt, das anderseits auch ganz allein als Kammerwand funktionieren kann (Zentralkammer,

Fusulinella, Girt. ventricosa). Der zweite wichtige, aber nicht unentbehrliche Faktor is t das

W a b e n w e r k. .

Rein theoretisch genommen haben wir somit zwei Möglichkeiten der Septalstruktur zu

erwarten: D a c h b l a t t a l l e i n und D a c h b l a t t m i t W a b e n w e r k. Beide Konstruktionsarten

finden wir bei den Fusuliniden tatsächlich ausgeführt, wenn auch die erstgenannte

weitaus häufiger und die zweite eigentlich nur im oberen Teile des Septums normalerweise vorkommt.

Um in einem sehr wichtigen Punkte keinen Zweifel zu lassen, sei hier nochmals ausdrücklich

darauf hingewiesen, daß eine E i n k e i l u n g der Septen, wie sie v. M ö l l e r und S c h w a g e r

behaupteten, und die S c h e l l w i e n (A. Seite 24 1, Anm. 2 und 257, Anm. 4) noch nicht völlig

in Abrede stellen mochte, n i e m a l s u n d u n t e r k e i n e n U m s t ä n d e n sich findet. Wie

später gezeigt werden soll (Seite 96 ff.), würde eine derartige Bauart auch physiologisch in bezug

auf den Vorgang der Schalenbildung g a n z u n d e n k b a r sein.

D i e F o r m d e s S e p t u m s ist im allgemeinen die eines Vorhanges, der sich mehr oder

weniger rechtwinklich von der jeweils zuletzt gebildeten Kammer in einer Linie abbiegt, die mit der

Axe ziemlich in einer Ebene liegt. Nach unten zu wellt sich der Vorhang, so daß sein Saum sich in oft

überaus regelmäßig abwechselnd vor- und rückwärts gewölbte Falten legt. In vielen Fällen bleibt der

mittelste Teil des Septums auf einer Strecke, die von einem Zehntel bis zu fast einem Drittel der

ganzen Länge variieren kann, ziemlich faltenfrei. Diese Region, die durch die Medianebene halbiert

werden, aber auch ziemlich weit seitlich verschoben erscheinen kann, ist von früheren Autoren

M u n d s p a l t e genannt worden.

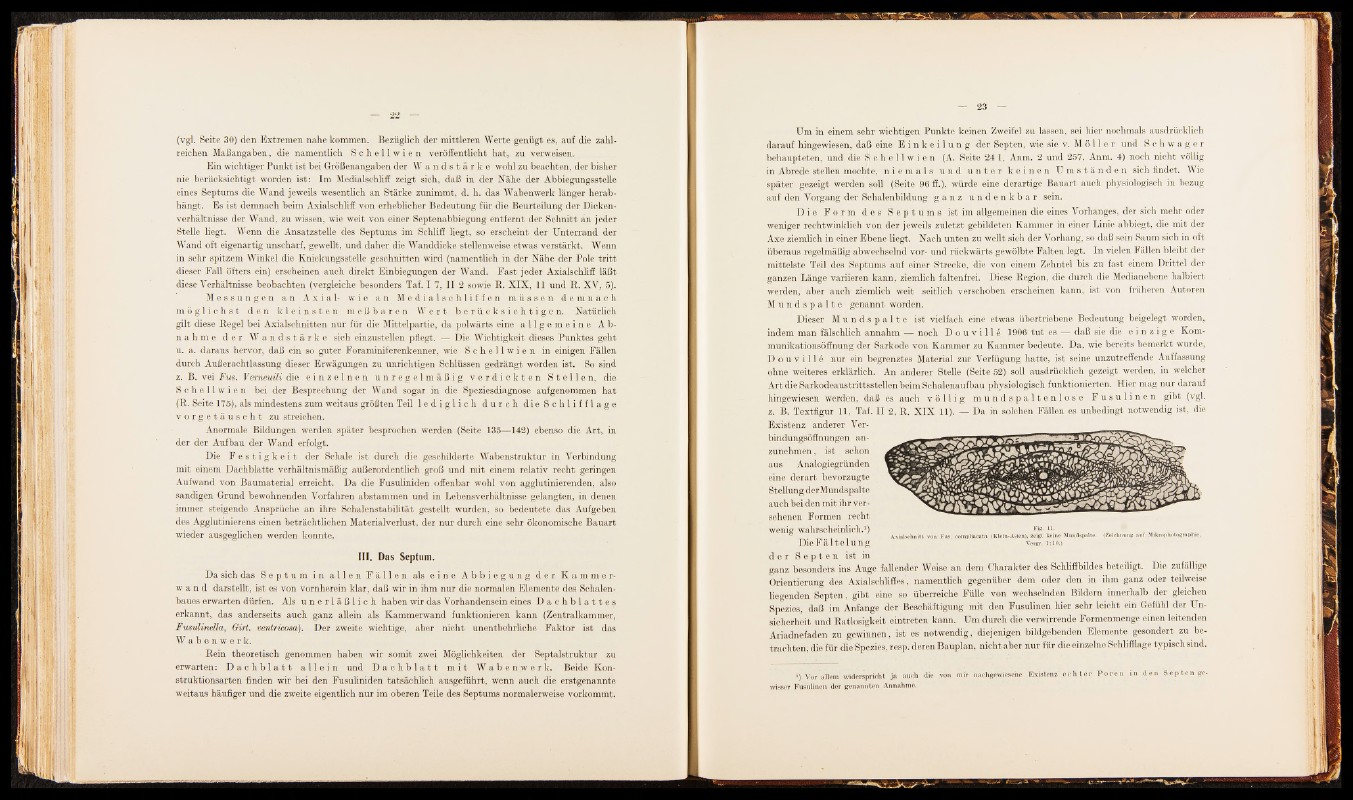

Dieser M u n d s p a l t e ist vielfach eine etwas übertriebene Bedeutung beigelegt worden,

indem man fälschlich annahm — noch D o u v i l l e 1906 tu t e sE - daß sie die e i n z i g e Kommunikationsöffnung

der Sarkode von Kammer zu Kammer bedeute. Da, wie bereits bemerkt wurde,

D o u v i l l e nur ein begrenztes Material zur Verfügung hatte, is t seine unzutreffende Auffassung

ohne weiteres erklärlich. An anderer Stelle (Seite 52) soll ausdrücklich gezeigt werden, in welcher

Art die Sarkodeaustrittsstellen beim Schalenaufbau physiologisch funktionierten. Hier mag nur darauf

hingewiesen werden, daß es auch v ö l l i g m u n d s p a l t e n l o s e F u s u l i n e n gibt (vgl.

z. B. Textfigur 11, Taf. I I 2, R. X IX 11). j l D a in solchen Fällen es unbedingt notwendig ist, die

Existenz anderer Verbindungsöffnungen

anzunehmen

, is t schon

aus Analogiegründen

eine de ra rt bevorzugte

Stellung der Mundspalte

auch bei den mit ihr v e rsehenen

Formen recht

wenig wahrscheinlich.1) Fig. 1 1. H E I H i . . -

Axialschnitt von Fus. compliacata (Klein-Asien), zeigt keine Mundspalte. (Zeichnung auf Mikrophotographie,

Die F ä l t e l u n g Vergr. 1 : 10.)

d e r S e p t e n is t in

ganz besonders ins Auge fallender Weise an dem Charakter des Schliffbildes beteiligt. Die zufällige

Orientierung des Axialschlifles, namentlich gegenüber dem oder den in ihm ganz: oder teilweise

liegenden S ep ten , gibt eine so überreiche Fülle von wechselnden Bildern innerhalb der gleichen

Spezies, daß im Anfänge der Beschäftigung mit den Fusulinen hier sehr leicht ein Gefühl der Unsicherheit

und R atlosigkeit eintreten kann. Um durch die verwirrende Formenmenge einen leitenden

Ariadnefaden zu gewinnen', ist es notwendig ,■ diejenigen bildgebenden Elemente gesondert zu betrachten;

die für die Spezies, resp. deren Bauplan, nicht aber nur für die einzelne Schhfflage typisch sind.

q y or allem’ widerspricht ja auch die von mir nachgewiesene Existenz' e c h t e r P o r e n in d e n S e p t e n gewisser

Fusulinen der genannten Annahme.