A. V o r b e m e r k u n g e n .

Zum äußeren Bilde der Fusulinen.

Die Schwierigkeiten, die sich dem Kennenlernen des Bauplanes der Fusulinenschale entgegenstellen,

sind nach mehreren Richtungen hin zunächst wesentlich größer, als sie im allgemeinen bei

der Bearbeitung rezenten Materials auftreten. Die Außenseite der Individuen is t fast stets durch die

Einbettung in das Gestein erheblich geschädigt worden. Färbung, feinere Skulpturierung, oft auch

die Form, haben durch mannigfache chemische u nd auch mechanische Einwirkung (Gesteinsdrnck etc.)

so gelitten, daß auch in den seltenen Fällen, in denen ein nahezu völliges Herauspräparieren einzelner

Exemplare überhaupt möglich ist, der Erhaltungszustand größere Unterschiede oder auch Ähnlichkeiten

uns vortäuschen möchte, als eine Betrachtung des Innenbaues rechtfertigt. Eine Speziesbestimmung

allein auf den äußeren Anblick zu gründen, is t in fast allen Fällen als gänzlich unmöglich

zu bezeichnen. Nur in seltenen Fällen vermag ein geschultes Auge an herausgewitterten Individuen

bei besonders günstiger Erhaltung eine sichere Diagnose zu stellen, falls durch eine vorhergehende

sorgsame Durchprüfung der entsprechenden Lokalfauna in Dünnschliffen sich die erforderlichen

Anhaltspunkte ergeben haben. Meist allerdings dürfte diese Art der o b e r f l ä c h l i c h e n

Bestimmung versagen, da in sehr vielen Meeresbezirken die Gleichheit der Lebensbedingungen recht

weitgehende Konvergenzen geschaffen hat. Dieser Einfluß des Milieus geht mitunter so weit, daß

sogar der Habitus anderer Genera vorgetäuscht werden kann.

Als Beispiel für die Möglichkeit einer makroskopischen Bestimmung sei Fus. extensa var.

californica erwähnt, die durch ihre Größe und die Regelmäßigkeit der Septenfältelung sich von den

anderen in California verkommenden Fusuliniden hinreichend scharf unterscheiden läßt, wenn die

Auswitterung zufällig die Einzelheiten sichtbar werden ließ. —

Als Gegenbeispiel sei angeführt, daß S c h e l l w i e n die Frage, ob Fus. ventricosa nicht

besser als F u s u l i n e i l a aufzufassen sei, trotzdem ihm zahlreiche Dünnschliffe Vorlagen,

unentschieden ließ, und bei Fus. obsoleta erst nach eingehender mikroskopischer Prüfung seine

anfänglichen Zweifel an ihrer generischen Zugehörigkeit zu F u s u l i n a fallen ließ. — Auch eine

von K r o t o w als S c h w a g e r i n a angesehene Form erwies sich als echte Fusulina (Fus.

uralica). — Schließlich sei hier erwähnt, daß G i r t y trotz der Anfertigung von Dünnschliffen für

eine unzweifelhafte Fusulina ein neues Genus T r i t i c i t e s (1904) aufzustellen sich veranlaßt

sah, und daß Y a b e die gleiche Spezies (Fus. secalis) dem Genus S c h w a g e r i n a zuwies.1) fefe

Diese Fälle mahnen zur größten Sorgfalt bei der Bestimmung der Fusulinen.

Verhältnismäßig gesichert is t zuweilen die Genusdiagnose bei den jüngeren Zweigen des

Fusulinidenstammes auch schon bei oberflächlicherer Prüfung. Die Tonnenreifen der D o l i o l i n a

x) Vgl. hierzu SCHW. Seite 494—498.

— 5 p | g j p

(Dol. lepida) oder das bezeichnende Schachbrettgitter der N e o s c h w a g e r i n a (Neoschw.

craticulifera) heben sich oft scharf genug heraus für das unbewaffnete Auge.

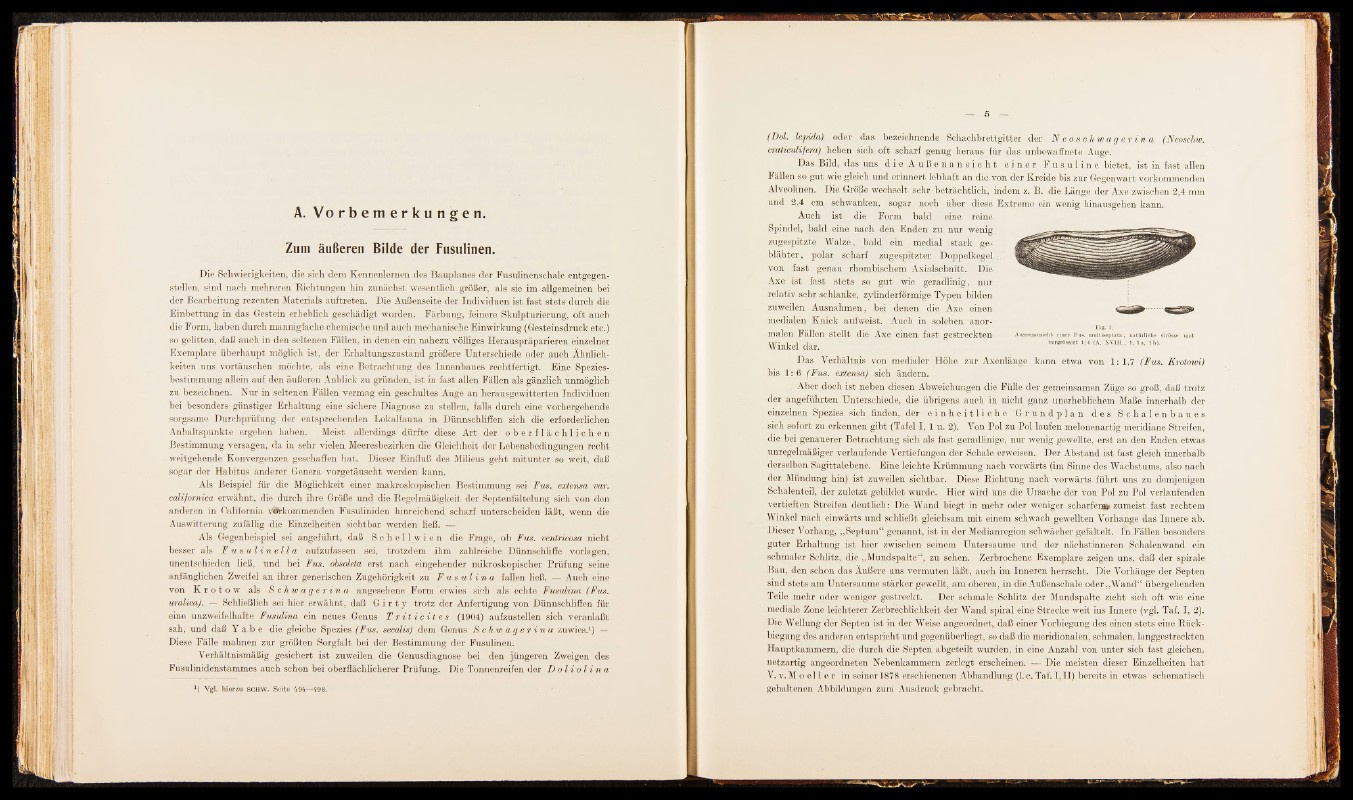

Das Bild, das uns d i e A u ß e n a n s i c h t e i n e r F u s u l i n e bietet, ist in fast allen

Fällen so gut wie gleich und erinnert lebhaft an die von der Kreide bis zur Gegenwart vorkommenden

Alveolinen. Die Größe wechselt sehr beträchtlich, indem z. B. die Länge der Axe zwischen 2,4 mm

und 2,4 cm schwanken, sogar noch über diese Extreme ein wenig hinausgehen kann.

Auch is t die Form bald eine reine

Spindel, bald eine nach den Enden zu nur wenig

zugespitzte Walze, bald ein medial s tark geblähter

, polar scharf zugespitzter Doppelkegel

von fa st genau rhombischem Axialschnitt. Die-

Axe ist fast stets so g u t wie geradlinig, nur

relativ sehr schlanke, zylinderförmige Typen bilden

zuweilen Ausnahmen, bei denen die Axe einen -----

medialen Knick auf weist. Auch in solchen anor- j

malen Fällen stellt die Axe einen fast gestreckten Aussenansicht einer Fus. multiseptata, natürliche Grösse und

h t - i - i - i vergrössert 1:6 (A. XVIIL, l, la , lb ). Winkel dar.

Das Verhältnis von medialer Höhe zur Axenlänge kann etwa von 1: 1,7 (Fus. Krotowi)

bis 1 :6 (Fus. extensa) sich ändern.

Aber doch ist neben diesen Abweichungen die Fülle der gemeinsamen Züge so groß, daß trotz

der angeführten Unterschiede, die übrigens auch in nicht ganz unerheblichem Maße innerhalb der

einzelnen Spezies sich finden, der e i n h e i t l i c h e G r u n d p l a n d e s S c h a l e n b a u e s

sich sofort zu erkennen gibt (Tafel I, 1 u. 2). Von Pol zu Pol laufen melonenartig meridiane Streifen,

die bei genauerer Betrachtung sich als fast geradlinige, nur wenig gewellte, erst an den Enden etwas

unregelmäßiger verlaufende Vertiefungen der Schale erweisen. Der Abstand ist fast gleich innerhalb

derselben Sagittalebene. Eine leichte Krümmung nach vorwärts (im Sinne des Wachstums, also nach

der Mündung hin) ist zuweilen sichtbar. Diese Richtung nach vorwärts führt uns zu demjenigen

Schalenteil, der zuletzt gebildet wurde. Hier wird uns die Ursache der von Pol zu Pol verlaufenden

vertieften Streifen deutlich: Die Wand biegt in mehr oder weniger scharfem^ zumeist fast rechtem

Winkel nach einwärts und schließt gleichsam mit einem schwach gewellten Vorhänge das Innere ab.

Dieser Vorhang, „Septum“ genannt, is t in der Medianregion schwächer gefältelt. In Fällen besonders

guter Erhaltung ist hier zwischen seinem Untersaume und der nächstinneren Schalenwand ein

schmaler Schlitz, die „Mundspalte“ , zu sehen. Zerbrochene Exemplare zeigen uns, daß der spirale

Bau, den schon das Äußere uns vermuten läßt, auch im Inneren herrscht. Die Vorhänge der Septen

sind stets am Untersaume stärker gewellt, am oberen, in die Außenschale oder „Wand“ übergehenden

Teile mehr oder weniger gestreckt. Der schmale Schlitz der Mundspalte zieht sich oft wie eine

mediale Zone leichterer Zerbrechlichkeit der Wand spiral eine Strecke weit ins Innere (vgl. Taf. I, 2).

Die Wellung der Septen ist in der Weise angeordnet, daß einer Vorbiegung des einen stets eine Rückbiegung

des anderen entspricht und gegenüberliegt, so daß die meridionalen, schmalen, langgestreckten

Hauptkammern, die durch die Septen abgeteilt wurden, in eine Anzahl von unter sich fast gleichen,

netzartig angeordneten Nebenkammern zerlegt erscheinen,^!-- Die meisten dieser Einzelheiten h a t

V. v. M o e l 1 e r in seiner 1878 erschienenen Abhandlung (1. c. Taf. I, II) bereits in etwas schematisch

gehaltenen Abbildungen zum Ausdruck gebracht.