, , . ....

I a

!

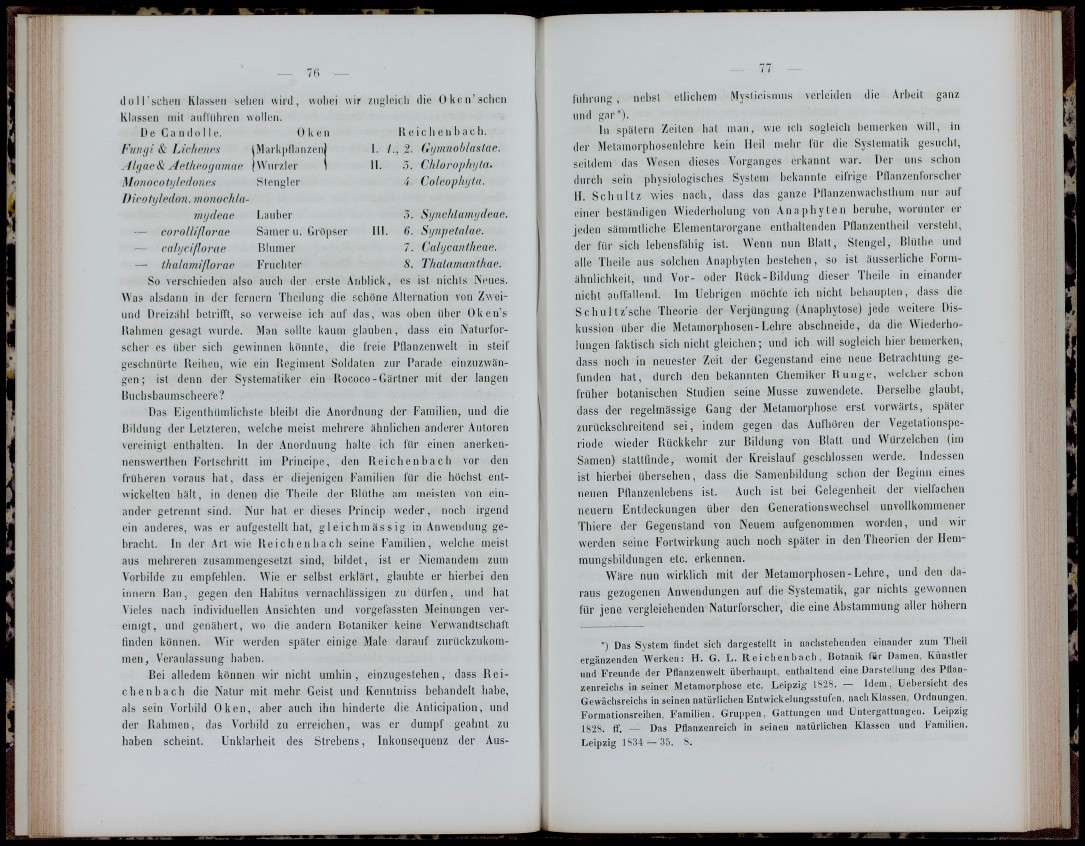

c l ü l T s c h e n Klassen sehen wird, wobei wir zugleich die Oken'sehen

Klassen inil aufrühren wollen.

U e i c h e II b a c li.

I. /,^ 2. Gijninoblastae.

II. 5. Chlorophijta.

4. Colcophyta.

rnydeae

~ corolUfJorae

— caJijci[l()rae

— thalainillorae

III.

5. Synclilamydeae.

6. Syiipetalae,

7. Calycantheae.

8. Thalamanthae.

De C a n d o l i e. 0 k e a

Fiingi & Lichencs jiMarkptlanzen

. / ly a 0 & Ae th (* oy a m ae | \ V u r z I e r

M 0 n 0 c 0 ty ledo n es S t e n g 1 e r

l)fr0 tyJedon. m onochIn-

Lauber

S a m e r n . Gröpser

BInmer

Frucliter

So verschieden also auch der erste Anblick, es ist nichts Neues.

Was alsdann in der fernern Theihuig die schöne Alternation von Zweinnd

Dreizahl betrilTt, so verweise ich auf das, was oben über Oken's

Rahmen gesagt wurde. Man sollte kaum glauben, dass ein Naturforscher

es über sich gewinnen könnte, die freie Pflanzenwelt in steif

geschnürte Reihen, w^ie ein Regiment Soldaten zur Parade einzuzwängen;

ist denn der Systematiker ein Rococo - Gär tner mit der langen

Buchsbaumscheere?

Das Eigenthümlichste bleibt die Anordnung der Familien, und die

Bildung der Letzteren, welche meist mehrere ähnlichen anderer Autoren

vereinigt enthalten. In der Anordnung halte ich für einen anerkennenswerthen

Fortschritt im Principe, den R ei c h e n b a c h vor den

früheren voraus hat, dass er diejenigen Familien für die hüclist entwickelten

hält, in denen die Theile der Blüthe am meisten von einander

getrennt sind. Nur hat er dieses Princip weder, noch irgend

ein anderes, was er aufgestellt hat, g l e i c hmä s s i g in Anwendung gebracht.

In der Art wie R e i c h e n b a c h seine Familien, welche meist

aus mehreren zusammengesetzt sind, bildet, ist er Niemandem zum

Vorbilde zu empfehlen. Wie er selbst erklärt, glaubte er hierbei den

innern Bau, gegen den Habitus vernachlässigen zu dürfen, und hat

Vieles nach individuellen Ansichten und vorgefassten Meinungen vere

i n i g t , und genähert, wo die andern Botaniker keine Verwandtschaft

finden können. Wir werden später einige Male darauf zurückzukomm

e n , Veranlassung haben.

Bei alledem können wir nicht umhin, einzugestehen, dass Reic

h e n b a c h die Natur mit mehr Geist und Kenntniss behandelt habe,

als sein Vorbild Oken, aber auch ihn hinderte die Anticipation, und

der Rahmen, das Vorbild zu erreichen, was er dumpf geahnt zu

haben scheint. Unklarheit des Strebens, Inkonsequenz der Ausführung

, nebst etlichem Mysticismus verleiden die Arbeit ganz

und gar*).

In spätem Zeiten hat man, wie ich sogleich bemerken will, in

der Metamorphoscnlehre kein Heil mehr für die Systematik gesucht,

seitden-i das Wesen dieses Vorganges erkannt war. Der uns schon

durch sein physiologisches System bekannte eifrige Pllanzenforscher

H. S c h u l t z wies nach, dass das ganze Pilanzenwachsthum nur auf

einer beständigen Wiederholung von A n a p h y t e n beruhe, worunter er

jeden sämmtliche Elementarorgane entiialtenden Pflanzentheil verstehl,

der für sich lebensfähig ist. Wenn nun Blatt, Stengel, Blüthe und

alle Theile aus solchen Anaphyten bestehen, so ist äusserliche Formähnlichkeit,

und Vor- oder Rück-Bildung dieser Theile in einander

nicht auffallend. Im Uebrigen möchte ich nicht behaupten, dass die

S c h u l t z ' s c h e Theorie der Verjüngung (Anaphytose) jede weitere Diskussion

über die Metamorphosen-Lehre abschneide, da die W^iederholungen

faktisch sich nicht gleichen; und ich will sogleich hier bemerken,

dass noch in neuester Zeit der Gegenstand eine neue Betrachtung gefunden

hat, durch den bekannten Chemiker Runge, welcher schon

f r ü h e r botanischen Studien seine Müsse zuwendete. Derselbe glaubt,

dass der regelmässige Gang der Metamorphose erst vorwärts, später

zurückschreitend sei, indem gegen das Aufhören der Vegetationsperiode

wieder Rückkehr zur Rildung von Blatt und Würzelchen (im

Samen) stattfinde, womit der Kreislauf geschlossen werde. Indessen

ist hierbei übersehen, dass die Samenbildung schon der Beginn eines

neuen Pflanzenlebens ist. Auch ist bei Gelegenheit der vielfachen

neuern Entdeckungen über den Generationswechsel unvollkommener

Thiere der Gegenstand von Neuem aufgenommen worden, und wir

werden seine Fortwirkung auch noch später in den Theorien der Hemmungsbildungen

etc. erkennen.

Wäre nun wirklich mit der Metamorphosen-Lehre, und den daraus

gezogenen Anwendungen auf die Systematik, gar nichts gewonnen

für jene vergleiehenden Naturforscher, die eine Abstammung aller hohem

*) Das System findet sich dargestellt in nachstehenden einander zum Theil

ergänzenden Werken: H. G. L. R e i chenba ch, Botanik für Damen, Künstler

und Freunde der Pflanzenwelt überhaupt, enthaltend eine Darstellung des Pflanzenreichs

in seiner Metamorphose etc. Leipzig 1828. — Idem, Uebersicht des

Gewächsreichs in seinen natürlichen Entwickeluni^sstufen, nach Klassen, Ordnungen,

Formationsreihen, Familien, Gruppen, Gattungen und Untergattungen. Leipzig

1828. ff. — Das Pflanzenreich in seinen natürlichen Klassen und Familien»

Leipzig 1834 — 35. 8.

• rf

• T ;

. 1

l' "'i

i r • i

I,