R

C8 DESCRIPTION' DES OSSEMENTS FOSSILES

pelile tète ile r i u imé r u s , cofrespoiuhinl a» r adius , de la surface arliculaire du cubi tus ; la pr emi è re

esl f o n bombé e et l a rge , la seconde e s t , au cont r a i r e , étroite e( inclinée depuis son bord interne.

La poulie est fort étroite en dessous et en a r r i é r e , ce qui indique un cubitus avec une facette

signioïde peu élai'gie.

Le f émur (fig. 6 - 8 ) , quoique mu t i l é , mont r e encore ses caractères propres dans toute leur évidence.

La tète et le eoi ma n q u e n t , mais on voit que le gr and t rochant e r est fort élevé. On lie distingue

pas de cavile Irochmtérique. Il est excessivement large au milieu, fortement aplati d'avant

en a r r i è r e et à peine voit-on sur le bord interne u n e crête qui est toujour s très développée dans

les véritables Phoques. Ses faces articulaires pour le tibia sont très saillantes et les deux condyles

laissent ent r e eux une gouttière profonde.

^'ous avons deux libias (flg. 9 ) , mais ils sont tous les deux incomplets et sans epiphyses. Ils

pro\iennent de j e u n e s animau v qui peuvent fort bien avoir été la proie des autres. Ce qui nous le

fait supposer, c'est que nous trouvons des libias d 'Ot a r i e s , rongés jiar que lque eariiassier, dans le

même état an milieu du gnano. 11 n'y a que de s caniassiei's, mammi f è r e s ou oi seaux, qui aient pu

airanger ainsi ces os. En l'absence d'ci)iphyses, nous n'avons à observer que les caractères généi'aux

propres aux libias.

Le bassin (lig. 5 ) , surtout par l'os des Îles, olire un très gr and intérêt. Ce de rni e r , c omme nous

l'avons déjà fait r ema r qu e r , est fort cour t dans les Ph o q u e s et r e courbé en dej ior s , de manière

que la face ext e rne est creusée comme une valve de mollusque acéphale. Dans les Otaries au con-

Iraii'e, cet os est long, étroit, non recoui-bé et à face externe plutôt convexe que concave. L'iléon

de Plntyphoca ne ressembl e ni à celui des pr emi e rs ni à celui des autres. II est l a rge , à face

externe convexe plutôt que concave et sa crête ne se r e courbe pas en dehors. La cavité cotyloïde

est compl è t e ; son bord est saillant et le sillon du fond étroit. Une partie de l'iscliion est conservée

mais il n'offre point d' impor t ance pour faire appr é c i e r le degré d'aillnilé qu'il présente avec les

genres voisins.

Comme pour les radius, nous r ema r q u o n s que les epiphyse s supéi'ieures des libias se soudent

avanl les epiphys e s inlei'ieures.

.Vous avons raj)j)orté à cette même espèce an quatrième mélalarsien g a u c h e (Hg. 1 0 ) , et une

deuxième pha l ange postérieure droite (fig. M ) .

C'est IWmphiiérien qui se r approche le plus du Phoca barbala, ma i s , c omme pour les autres

espèces, les fossiles sont toujour s un peu plus gr ands . N'ous ferons r ema r q u e r que le Phoca barbata

se nourrit surtout de mo u l e s , de crustacés et de cucuma r i a et q u e ses intestins sont toujour s pleins

de vers parasites.

Ces os ont été recueillis dans la deuxième et la troisième s e c t ion; un h umé r u s et un bassin

viennent de I5orgerbout, un f émur de Deurne , ils sortent du sable j a u n e et g r i s , à on j u g e r pa r

leur couleur.

Ils por t ent au .Musée les numé ros I H T , 1 - 1 2 3 , iiiO, WÒIy, ' 1 2 1 2 , 1 2 1 3 .

DES ElN\'IUONS D'ANVERS.

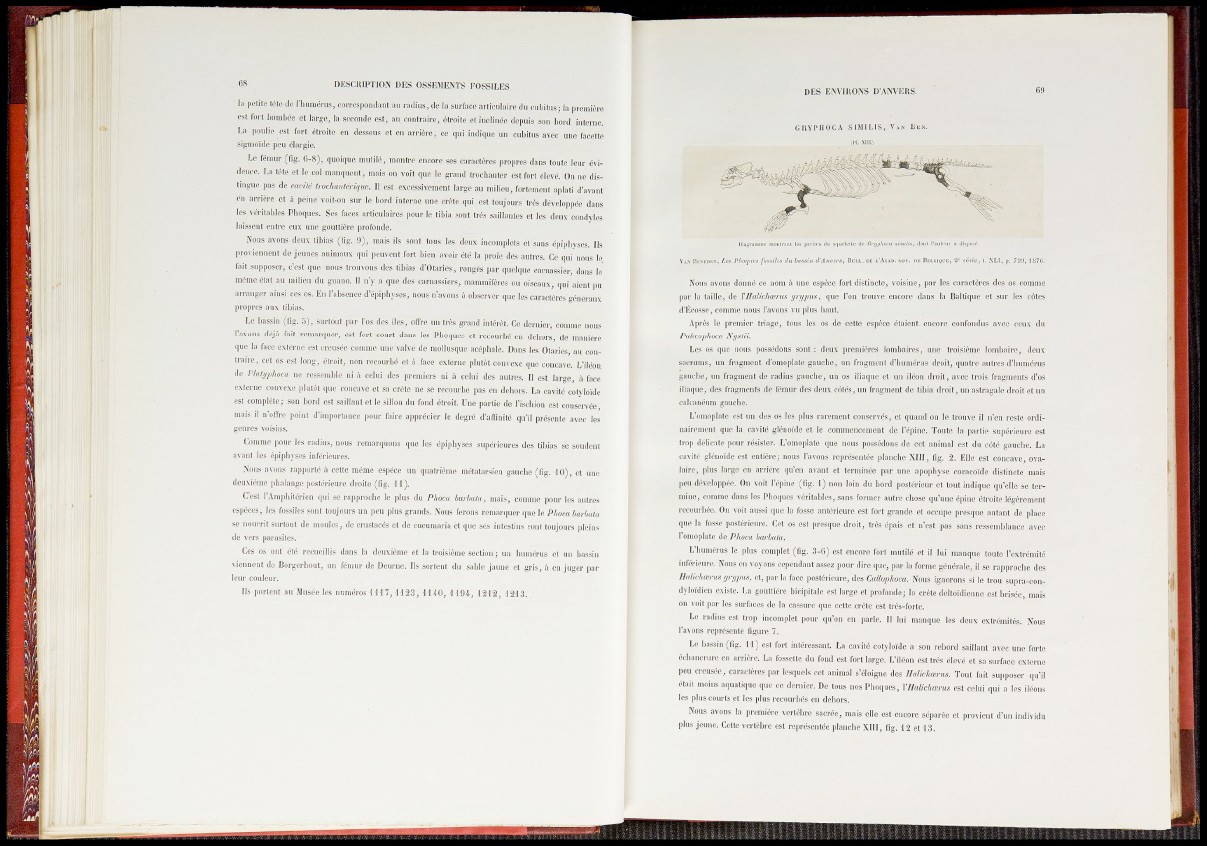

G R Y P H O C A S I M I L I S , V A N B I Î K .

un. Xi II.)

69

Diagram 1110 mouii'niit les luiriii's liii s(|uBkiie do Gnjphocu. similis, cloni l'nulcui' a disposé.

lÎKVEDfiN, Us Phoques fossiles du bassin d'Anvers, BL-LL, DE L'ACAD. iiov. DI; Rft.ciQUE, s é r i e , I. XLI , p. 709, 1870.

Nous avons donné ce nom à une espèce fort distincte , voi s ine, pa r les caractères des os c omme

par la taille, de VIfaliclioerus grypun, que Ton t rouve encore dans la Baltique et sur les côtes

d'Ecosse, comme nous l'avons vu plus haut.

Après le premier t r i age , tous les os de cette espèce étaient encore confondus avec c eux du

Palivophoca Nyslii.

Les os que nous possédons sont : deux premières lomba i r e s , une troisième l omb a i r e , d e u x

sacrums, un f r agment d'omoplate g a u c h e , im f r a gme n t d ' h umé r u s droi t , qua t r e autres d ' h umé r u s

gaiicbc, un f r agment de radius g a u c h e , un os iliaque et un iléon dr oi t , avec trois f r a gme n t s d'os

iliaque, des f r agment s de fémur des deux cotés, un f r a gme n t de tibia d r o i t , un as t r agal e droit et un

calcanénm gauche.

L'omoplate est un des os les plus r a r eme n t conservés, et quand on le t rouve il n'en reste ordi -

nairement que la cavité glénoïde et le commenc ement de l'épine. To u t e la partie s u p é r i e u r e est

ti'0|) délicate pour résister. L'omoplate que nous possédons de cet animal est du côt é -gauche . La

cavité glénoïde est entière; nous l'avons r epr é s ent é e pl anche Xl l I , fig. 2. Elle est conc ave , ova -

laire, plus large en arrière qu'en avant et t e rminée pa r u n e a p o p h y s e coracoïde distincte ma i s

peu développée. On voit répiiie (fig. 1) non loin du bord postérieur et tout indique qu'elle se t e r -

mine, comme dans les Phoque s véritables, sans forme r aut r e chose qu'une épine étroite l égè r ement

recourbée. Ou voit aussi que la fosse antérieur e est fort g r a n d e et occupe pr e sque aut ant de place

que la fosse postérieure. Cet os est presque droi t , très épais et n'est pas sans r e s s embl anc e avec

l ' o m o p l a t e de Phoca barbala.

L'humérus le plus complet (fig. 3 -G) est encor e fort mutilé et il lui ma n q u e toute l'extrémité

inféi'ieurc. Nous en voyons cependant assez pour dire que, pa r la forme génér ale, il se r a p p r o c h e de s

Ilalidioerus fjnjpm, et, par la face postérieure, des Callophoca. Nous ignorons si le t rou s u p r a - c o n -

dyloïdien existe. La goutfière bicipitale est large et profonde ; la crête deltoïdienne est br i s é e , mais

on voit par les surfaces de la cassure que cette crête est très-forte.

Le radius est trop incomplet pour qu'on en parle. Il lui ma n q u e les deux extrémités. Nous

l'avons représenté figure 7.

Le bassin (fig. M) est fort intéressant. La cavité cotyloïde a son rebord saillant avec u n e forte

échancriire en arrière. La fossette du fond est fort large. L'iléon est très élevé et sa surface e x t e r n e

peu c r eus é e , caractères pa r lesquels cet animal s'éloigne des Ualichoerus. To u t fait suppos e r qu'il

était moins aquatique que ce dernier. De tous nos Ph o q u e s , Vmilichoerus est celui qui a les iléons

les plus courts et les plus recoui'bés en dehors.

Nous avons la première vertèbre s a c r é e , mais elle est encor e s épa r é e et provient d'un individu

plus j eune . Cette ve r t èbr e est représenté e planche XI I I , fig. 12 et 1 3 .

il

t n

i -!

!i.J!