64 DESCRIPTION DES OSSEMENTS FOS S ILES

Sons le nom de Phoca occilanci, M. Gervais a élal)li une espèce oleiiile, reposant d'aborcî sui- une

denl incisive supé r i eur e extorno t rouvé e dans les sables marins pliocènes de Montpellier. Il t rouvait

do l'analogie entre cette dent et ia dent cor r e spondant e du Sleiwrhi/nclms leplonyx des me r s

australes. 31. Gervais a connu postoricnrenient une portion assez considérable de maxilliaire inférieur

du même dépôt avec des dents molaires en place et il p r o p o s a , en 1 8 5 2 , d'établir un g e n r e nouveau

sous le nom de Prisiiphoca (').

Il faudra compa r e r avec soin nos débris de Ph o q u e avec ceux du midi de la Fr a n c e , car ils p r oviennent

d' animaux bien voisins, si pas ideniiques.

La dent que M. Gervais a figurée sous le nom de Phoca Pedroui (-) et que j'avais cru devoir

attribuer à un Zipliioïde, iious paraît provenir d'un animal bien voisin du genr e qui nous oc cupe ,

si ce n'est pas du même animal.

Dans un article sur les restes de poissons fossiles du pliocène de Tos c ane , M. Lawl ey l'ait me n -

tion de dents de Prisiiphoca occitana, provcnanl du inème horizon (pliocène inf é r i eur ) que celui

d'Orciano et le sable ma r in de .MontpelJier (3).

C'est le jnème anima l , p e n s o n s - n o u s , qui a été trouvé à deux milles de Iloccamorice (Naples ),

et qui présente des caractères fort inléressanls. La t è t e , dans son e n s emb l e , aussi bien que

le maxillaire inférieur, oflVe u n e parfaite r e s s embl ance avec notre Phoque d'Anvers. Il porte le

nom de Phoca Gaudini et il est très voisin du Momchiis actuel; tous les deux ont cinq molaires

dont la premièi'c a une r a c i n e , les autres deux et la couronne présentent les même s caractères.

II y a s eul ement cette di f f é r enc e , que les molaires se sont si fortement r a p p r o c h é e s , qu'elles

ont dù se placer o b l i q u eme n t , de ma n i è r e que les alvéoles, au lieu de se trouver sur u n e

ligne droi t e , se troiiveni sur une ligne en zigzag. Nous trouvons ces deux dispositions dans deux

maxillaires d'Anvers. Un e d i f f é r e n c e , en appa r enc e imp o r t a n t e , se r ema r q u e dans le nombr e

des incisives : le Monachus en a qua t r e à la mâ choi r e s u p é r i e u r e , tandis que le Phoca Gaudini

en a six.

Le maxillaire inférieur a la même haut eur et la même solidité, mais le bord supéi'ieur ne se

relève pas aussi près de la dernière molaire dans l'espèce fossile que dans l'espèce vivante. Aussi cet

os est-il plus allongé dans cette de rni è r e et les molaires ont pu régulièrement s'aligner.

Les maxillaires d'Anvers cor r e spondent par f ai tement avec les deux Ph o q u e s pr é c édent s , par leur

forme massive et surtout pa r la surface de la s ymp h y s e . Dans tous les autres Pi n n i g r a d e s , ces s ymphyses

sont fort étroites et l'extrémité ant é r i eur e des maxillaires fort délicate.

Il serait intéressant de compa r e r les ossements de Phoque s de Ncudcirff, près de Pr e s b o u r g , qui

ont servi de type pour l'établissement du Phoca rugidens, mais nous ne les connaissons pas assez

pour éme t t r e une opinion sur leurs affmités avec nos espèces.

Le geiu'e PaUnophoca devr a être compa r é avec le même soin au Prisiiphoca et au Pclafjius de la

Méditerranée et nous ne serions pas surpris de voir d'étroites affinités s'établir ent r e ces trois genres.

Il n'est pa s impossible q u e des espèces très voisines aient habi t é , à la lin de l'époque ter t iai r e, la

mer de crag ainsi que la me r qui a déposé les sables des environs de Montpellier de la Tos c ane ei

des Étals ÎS'apolitains.

La pr emi è re t a che des paléontologistes qui seront à même de r éuni r les éléments de compa r a i son,

sera donc de se prononc er sur les affinités du Phoca amhirjua, de II. von Meyer, des envi rons

d'Osnabruck ; du Phoca occilana ou mi eux Prisiiphoca occilana de Gervais, des sables ma r ins

O Zoologie et Paléontoloyie françaises, ¡^IÉM. ACAD.

p. 28l ,pl . Xni , iig.8.

(«) I^VUL GERVAIS , Zoologie et Palèontoloijie français

(5) A ni della Società toscana. P i s a , i 8 7 S , p. CC.

. DE MoNTi'ELLiEa, i. II, ]). 208, Ai

pl.XLI,ng. 1.

DES ENVIRONS D'ANVERS. «3

miocènes de Pa u s s a n ; du Phoca Gaudini, d eGu i s c a r d i , de Koccamorice (Na p l e s ) ; du Prisiiphoca

occilana, de Lawl ey, de Toscane.

La plupart des os de Paloeophoca proviennent à Anve r s de la deuxi ème et de la troisième section

, ainsi que du fort 2 à Womme i g h em.

Les ossements de Paloeophoca ont été t rouvé s, après e x ame n fait avec soin par M. .Mourlon, dans

le crag j a u n e et gris, d'après la couleur des os et le sable g r a n u l e ux qui en ¡)rovient.

Ces os occupent un plateau qui compr end vingt-sept pièces. C'est l 'humé rus qui s'est r e t rouvé le

plus souvent ; nous en avons cinq droits et (rois gauche s .

Ils poricnt au Musée les numé ros 1 0 2 6 , 1 0 7 7 , 1 0 7 8 , 1 0 8 2 , 1 0 8 3 , 111 G, 1 1 2 8 , 114.2, 1 1 9 3 ,

1193, 1 1 9 7 , 1 2 0 9 , 1 2 1 0 .

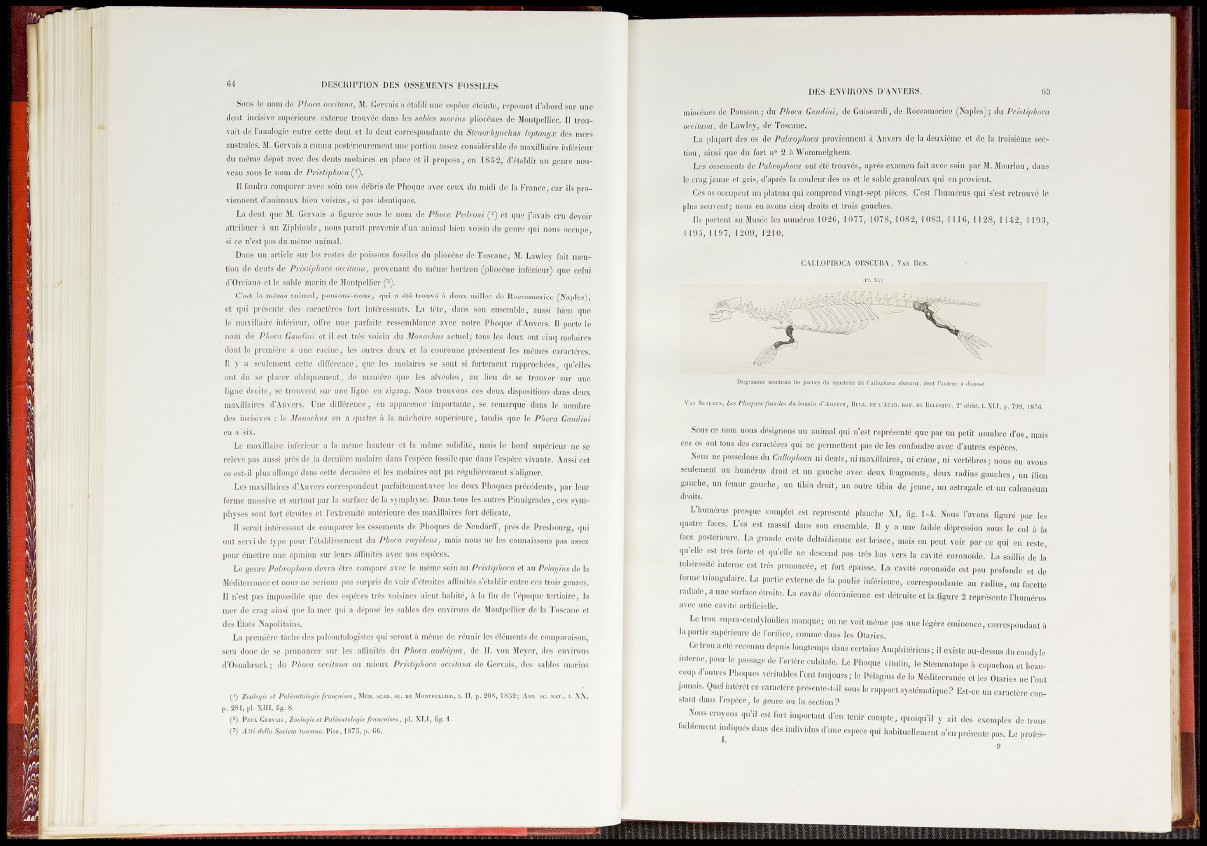

C A L I ^ O P I I O C A O O S C D R A , VAX BUN.

' L ' I . XI . )

Diogramme moiilraiu les pariles du snueletie de CaUophoca obscura, doiii raulcui' a disposé.

VAX BRNEOEX,£es Phoques fossiles du bassin d'Anvers, BUI.L. oe L'ACAD. nov. UE BELCIQUB, -2'séi'le, t. X L I , p. 7 9 9 , 1 8 7 6

Sous ce nom nous désignons un animal qui n'est r epr é s ent é q u e pa r un petit n omb r e d ' o s , mais

ces os ont tous des caractères qui ne pe rme t t ent pas de les confondre avec d' aut r e s espèces.

Nous ne possédons du Calbphoca ni dent s , ni maxi l l a i r e s , ni c r â n e , ni ve r t èbr e s ; nous en avons

seulement un h umé r u s droit et un gauche avec d e u x f r a gme n t s , d e u x r adius g a u c h e s , un ilion

gauche, un fémur g a u c h e , un tibia dr oi t , un autre tibia de j e u n e , un as t r agal e et un c a l c anéum

droits.

L'humérus presque complet est représenté pl anche XI , fig. 1 - 4 . Nous l'avons figuré pa r les

quatre faces. L'os est massif dans son ensemble. Il y a une faible dépression sous le col à la

face postérieure. La gr ande crête deltoïdienne est br i s é e , mais on peut voi r pa r ce qui en reste

qu'elle est très forte et qu'elle ne descend pas très ba s vers la cavité coronoïde . La saillie de b!

tubérosité interne est très prononcée, et fort épaisse. La cavité coronoïde est peu profonde et de

lorme triangulaire. La partie externe de la.poulie inf é r i eur e , cor r e spondant e au r a d i u s , ou facette

radiale, a une surface étroite. La cavité olécrànieiine est dé t rui t e et la figure 2 r epr é s enl e l ' h umé r u s

avec une cavité artificielle.

Le irou supra-condyloïdien ma n q u e ; on ne voit même pas une légère emi n e n c e , c o r r e s p o n d a n t à

la partie supérieure de l'orifice, comme dans les Otaries.

Ce trou a été r e connu depuis longtemps dans certains Amphi t é r i ens ; il existe au-de s sus du condvl e

•lUenie, pour le passage de Tarière cubitale. Le Ph o q u e vitulin, le St emma tope à c apuchon et b e a u -

coup d'autres Phoque s véritables l'ont t o u j o u r s ; le Pêlagius de la .Méditerranée et les Otaries ne l'ont

jamais. Quel intêi'êt ce caractère présente-t-il sous le r appor t s y s t éma t i q u e ? Est-ce un car actèr e constant

dans l'esiièce, le genr e ou la s e c t i o n ?

Nous croyons qu'il est fort important d'en tenir c omp t e , quoiqu'il y a i . des exempl e s de trous

ia.blement .ndiqués dans des individus d ' u n e espèce qui habi tue l l ement n'en pr é s ent e pas. Le profes-

9

m

m